Rénovation de la gestion du saumon en Bretagne : le projet RENOSAUM

L’Office français de la biodiversité, INRAE et l’Université de Pau et Pays de l’Adour, en collaboration avec Bretagne Grands Migrateurs, ont œuvré conjointement à la réalisation d’un vaste exercice d’aide à la décision pour la révision de la gestion des populations de saumon en Bretagne (projet RENOSAUM, 2017-2022). Mené en dialogue continu entre scientifiques et acteurs de la gestion, il a conduit in fine à la mise en place en 2023 de nouvelles mesures de régulation de l’exploitation du saumon par pêche à la ligne.

Introduction

La conservation du saumon atlantique (encadré 1) est menacée dans beaucoup de zones de son aire de répartition, et en particulier en France où le nombre de cours d’eau qu’il colonise a très fortement diminué depuis le dix-huitième siècle. La Bretagne est la région française qui héberge le plus de populations de saumon (environ une vingtaine). La régulation de leur exploitation par pêche repose sur la détermination conjointe, pour chaque rivière, d'une limite de conservation (LC) et d'un total admissible de captures (TAC), correspondant au nombre d’adultes potentiellement capturables après avoir préservé la LC. Mis en place en 1996, ce système de régulation a constitué une avancée très significative et pionnière. Il présente cependant un certain nombre de points faibles car (i) il focalise le débat entre acteurs de la gestion sur l’exploitation (le dimensionnement des TACs) alors que les prescriptions de l’OCSAN

– revenir sur la notion de LC en proposant une nouvelle définition opérationnelle plus claire et lisible ;

– valoriser pleinement l'ensemble des données disponibles ;

– revisiter le système de régulation de l'exploitation en privilégiant (i) sa simplification de mise en œuvre, (ii) sa robustesse vis-à-vis des aléas naturels et de mise en œuvre du système de gestion, et (iii) sa lisibilité pour l'ensemble des acteurs afin d'accroître son acceptabilité.

Le saumon atlantique (Salmo salar) est un poisson grand migrateur vivant dans l’océan Atlantique Nord et dans les rivières qui s’y déversent. Son cycle biologique se déroule à la fois en eau douce (reproduction et vie juvénile) et en mer (où il entreprend une migration de grande amplitude, jusqu'au Groënland). En France, il se reproduit au mois de décembre, les juvéniles restent un ou deux ans en rivière, avant de migrer vers la mer aux mois d'avril/mai. Les adultes reviennent après leur phase de vie marine pour se reproduire dans leur rivière natale un, deux, voire trois ans, après l'avoir quittée. Ils subissent une très forte mortalité (> 90 %) après la première reproduction. L'espèce est reconnue patrimoine naturel remarquable fragilisé par l'action de l'homme par l'Union européene (inscription aux annexes II et V de la directive « Habitats », réseau Natura 2000).

Dans les populations bretonnes de saumon, les retours d’adultes soumis à l’exploitation sont constitués de deux composantes. Les saumons de printemps, qui ont passé deux ans en mer, entrent en rivière principalement au cours du printemps et sont très majoritairement des femelles. Les castillons, qui n’ont passé qu’un peu plus d’un an en mer, reviennent en eau douce préférentiellement en début d’été, sont de plus petite taille et ont un rapport des sexes plutôt en faveur des mâles. Les saumons de printemps sont généralement plus recherchés par les pêcheurs et subissent ainsi une mortalité par pêche plus élevée.

Le projet RENOSAUM a été mené en dialogue continu entre scientifiques et acteurs de la gestion (encadré 2). Il permet de disposer aujourd’hui, pour les dix-huit principales rivières à saumon de Bretagne et sur plus de trois décennies (1987-2020), de connaissances inédites concernant (i) l’abondance des juvéniles et des adultes, (ii) le régime d’exploitation du saumon en Bretagne par la pêche à la ligne, et (iii) les mécanismes de renouvellement des générations au sein des populations. Sur cette base, de nouvelles LCs ont tout d’abord été établies. L’aboutissement ultime du projet est une analyse comparative d’un large ensemble de scénarios de régulation de l’exploitation pour chacune des dix-huit populations de saumon étudiées, venant informer les décisions de renouvellement de la réglementation applicable dès 2023.

Le projet RENOSAUM a été conduit et financé dans le cadre de la convention de coopération OFB-INRAE-Institut Agro-UPPA. La majeure partie du travail a été réalisé via une thèse de doctorat (2017-2020 ; Lebot, 2021), elle-même précédée d’une action préliminaire ayant donné lieu à un stage de deuxième année de Master. Sur la base des acquis de la thèse, une actualisation avec les données les plus récentes (jusqu’en 2020) et une recontextualisation appliquée aux spécificités de la gestion des populations de saumon bretonnes ont été conduites en 2021. En parallèle, un dialogue continu a été entretenu entre les scientifiques du pôle MIAME

De nouvelles limites de conservation

En cohérence avec les recommandations de l’OCSAN, une définition simple de la conservation a été adoptée par le COGEPOMI en 2018, à savoir « éviter les faibles recrutements » (en juvéniles de l’année). S’appuyant sur cette définition renouvelée levant l’ambiguïté passée entre conservation et optimisation de l’exploitation, les LC sont alors définies comme le nombre de géniteurs permettant de maitriser le risque de faible recrutement. En effet, le recrutement varie fortement et aléatoirement et un événement de faible recrutement peut toujours survenir même en contrôlant le nombre de géniteurs. À la différence des anciennes LC, les nouvelles sont des points de référence qui n’ont pas pour objectif, et ne permettent pas directement, de définir des TACs. Ce sont des balises permettant de situer des estimations de stock reproducteur pour évaluer de façon rétrospective le statut de conservation des populations.

Tel que recommandé par l’OCSAN, les nouvelles LC sont déterminées à partir de l’analyse de relations stock-recrutement. Cette analyse considère que le recrutement varie de façon aléatoire autour d’une moyenne qui est une fonction du nombre de géniteurs. Quand ce dernier augmente, le recrutement moyen s’accroit et tend vers une valeur maximale. Aussi appelée capacité d’accueil, elle représente le nombre moyen de juvéniles que pourrait au maximum produire un cours d’eau si le nombre de reproducteurs n’était jamais limitant (toujours très grand). Le faible recrutement est défini en proportion de cette capacité d’accueil. En 2019, le COGEPOMI a acté que les nouvelles LC devaient correspondre (sauf exception) à un risque de 25% pour un faible recrutement correspondant à 50 % de la capacité d’accueil. Elles sont donc égales au stock reproducteur assurant qu’un recrutement inférieur à la moitié de la capacité d’accueil se produit seulement une année sur quatre en moyenne.

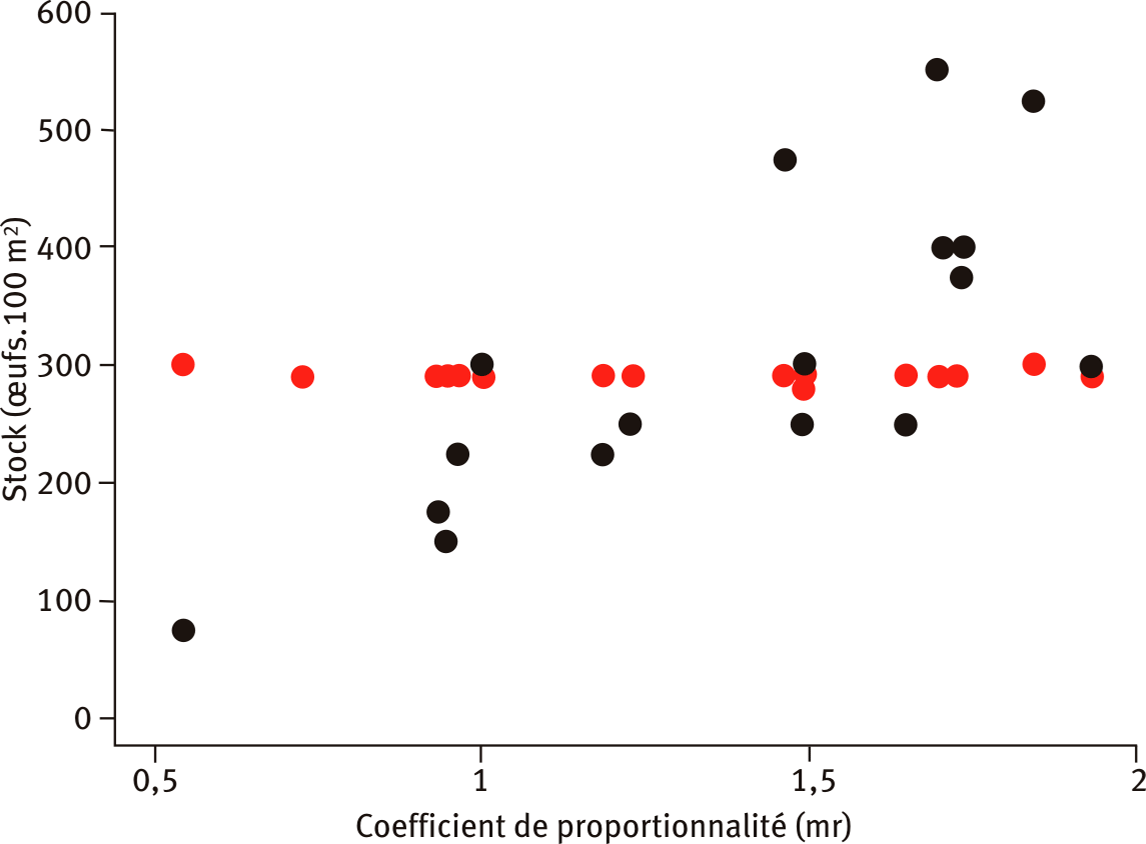

Les nouvelles LC sont dans la gamme des anciennes, mais elles varient peu entre les rivières relativement à la capacité de renouvellement de leurs populations (figure 1). Les anciennes LC présentaient le défaut majeur d’abaisser les exigences en matière de conservation pour les populations les plus fragiles, c’est-à-dire aux capacités de renouvellement les plus faibles. Les nouvelles LC remédient à ce problème.

Figure 1. Évolution des LC (anciennes en noir et nouvelles en rouge) en fonction de la capacité de renouvellement des populations (coefficient de proportionnalité mr).

Une analyse comparative de scénarios de régulation de la pêche à la ligne

Dans l’optique d’une gestion des populations de saumon donnant la priorité à la conservation, telle que recommandée par l’OCSAN, il convient de réguler l’exploitation pour contrôler la mortalité qu’elle engendre. Pour chacune des dix-huit principales populations de saumon de Bretagne, de nombreux (197) scénarios de régulation ont été comparés selon des critères de performance préalablement agréés et hiérarchisés par les parties prenantes de la gestion des populations de saumons de Bretagne (Prévost et Lebot, 2022). Ces critères sont considérés séquentiellement et à chaque étape de la comparaison, un tri est opéré pour ne conserver que les scénarios les plus performants. Ainsi ceux qui ne permettent pas de respecter la conservation sont éliminés en premier. Ceux restants sont ensuite évalués au regard de leurs performances en matière d’exploitation, à savoir le niveau moyen puis la variabilité interannuelle des captures qu’ils permettent de générer. Les captures de saumons de printemps et de castillons (encadré 1) sont considérées séparément et successivement pour tenir compte de la préférence des pêcheurs pour les premiers, en raison de leur plus grande taille principalement.

Le respect de la conservation est abordé selon deux critères qui ont fait consensus au sein du COGEPOMI des cours d’eau bretons. La maîtrise du risque de faible recrutement est tout d’abord vérifiée. Un second critère de non-sélectivité de l’exploitation est ensuite utilisé. La survie après exploitation doit être équilibrée entre les saumons de printemps et les castillons. L’exploitation sélective, en favorisant certaines caractéristiques ayant une base génétique, peut être source d’altération des capacités d’adaptation des populations aux modifications de leur environnement (Piou et al., 2015). Compte tenu du contexte actuel, en particulier de changement climatique, l’absence de sélectivité de l’exploitation est apparue importante pour maximiser les chances de préserver les populations de saumon sur le moyen/long terme.

Pour comparer de nombreux scénarios de régulation, une expérimentation dans le monde réel est impossible. Il a donc été procédé par simulation dans un monde virtuel, représentant aussi fidèlement que possible la dynamique des populations de saumon bretonnes, leur exploitation et le contrôle opéré sur cette dernière par les mesures de régulation testées. Cette approche, reposant sur une modélisation à la fois mécaniste et statistique, valorise l’ensemble des données disponibles – en grande partie produites par les acteurs locaux – ainsi que les connaissances acquises grâce au projet RENOSAUM. Elle intègre également les sources d’incertitude inhérentes aux limites de l’information disponible (données et connaissances), à la variabilité naturelle des populations et de leur exploitation, ainsi que les erreurs aléatoires de mise en œuvre des différentes options de régulation (voir Lebot (2021) et les références données dans l’encadré 2 « Pour en savoir plus »).

Le projet RENOSAUM a été conduit dans la cadre du pôle partenarial (OFB, INRAE, Institut Agro, UPPA) de recherche et développement MIAME (MIgrateurs amphihalins dans leur environnement) par Clément Lebot (UPPA) et Étienne Prévost (INRAE) au sein de l’unité mixte de recherche INRAE-UPPA ECOBIOP (Saint-Pée-sur-Nivelle).

Il a été accompagné par un comité de suivi scientifique et technique constitué de Laurent Beaulaton et Marie-Andrée Arago (OFB), Gaelle Leprévost (Bretagne Grands Migrateurs), Marie Nevoux (INRAE), Étienne Rivot (Institut Agro). Élise Carnet (DREAL Bretagne) a assuré la bonne articulation du projet RENOSAUM avec le COGEPOMI des cours d’eau bretons.

Ressources en ligne à consulter

Prévost, E., & Lebot, C. (2022). RENOSAUM : Rénovation de la stratégie de gestion du saumon en Bretagne, Rapport final. OFB-INRAE-UPPA-Association Bretagne Grands Migrateurs. https://hal.science/hal-04055849

Prévost, E., Lebot, C., Arago, M. A., Beaulaton, L., Germis, G., Nevoux, M., & Rivot, E. (2022). Vers une nouvelle régulation de la pêche de loisir du saumon en Bretagne. Colloque SAMARCH (2022). Pléneuf Val André. https://youtu.be/lGm4zuG2sWs

Lebot, C., Arago, M. A., Beaulaton, L., Germis, G., Nevoux, M., Rivot, E., & Prévost, E. (2022). Taking full advantage of the diverse assemblage of data at hand to produce time series of abundance. A case study on Atlantic salmon populations of Brittany. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 79(4), 533-547. https://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2020-0368

Arrêté encadrant la pêche de loisir du saumon dans les cours d’eau bretons pour 2023 : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/content/download/101517/645374/file/recueil-r53-2022-161-recueil-des-actes-administratifs.pdf

Des résultats éclairant pour la gestion

Les principaux enseignements du projet RENOSAUM peuvent être résumés par les points suivants :

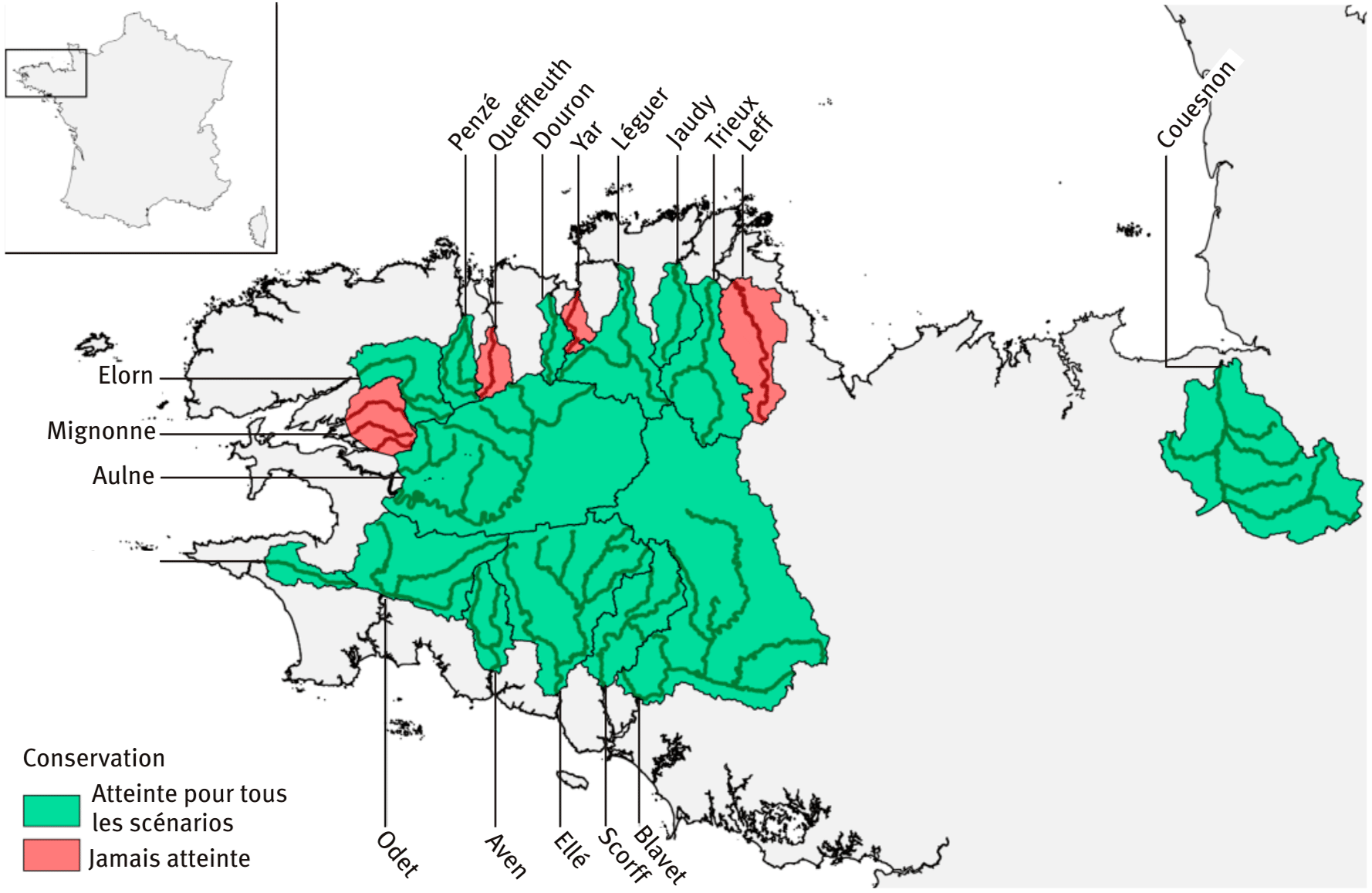

– pour quatre cours d’eau (Leff, Yar, Queffleuth et Mignonne), aucun scénario, incluant l’absence de tout prélèvement, ne permet de respecter la conservation, par défaut de conformité avec le premier critère utilisé. Le risque de faible recrutement, inférieur à 50 % de la capacité d’accueil, est toujours supérieur à 25 % (figure 2) ;

– pour les quatorze autres cours d’eau considérés, les conditions actuelles d’intensité de l’exploitation et de renouvellement des populations ne requièrent pas de contraindre l’exploitation des castillons au-delà des dates de pêches actuelles, avec une fermeture intervenant en automne ;

– selon les cours d’eau, il convient de contenir l’exploitation des saumons de printemps plus ou moins fortement, en premier lieu pour satisfaire au second critère de conservation de non-sélectivité de l’exploitation, et éventuellement pour réduire la variabilité des prélèvements ;

– selon que la stabilité des prélèvements est considérée ou non comme un critère pertinent du point de vue de l’exploitation, les scénarios les plus performants relèvent uniquement d’une régulation par TACs ou peuvent inclure un contrôle par des dates de pêches, plus restrictives que celles en vigueur actuellement pour les saumons de printemps.

Ce dernier point a été débattu par les acteurs de la gestion des populations de saumon de Bretagne. En effet, une régulation par TAC réduit la variabilité des captures (performance recherchée) en écrêtant les années où les prélèvements seraient les plus élevés (performance également recherchée). Une régulation alternative fondée uniquement sur des dates de pêche devrait se faire spécifiquement rivière par rivière, ce qui contrevient au souhait majoritaire d’une uniformisation des mesures réglementaires à l’échelle de la Bretagne. Une asynchronie des saisons de pêche entre bassins pose en outre des problèmes de report d’activité des rivières où la pêche est fermée vers celles où elle est ouverte. De tels reports, difficiles à anticiper, pourraient nuire à la régulation de l’exploitation.

Figure 2. Statut de conservation des populations de saumon des cours d'eau bretons relativement au critère d'un risque de faible recrutement (< 50 % capacité d'accueil) inférieur à 25 %.

Une traduction opérationnelle concrète

L'objectif premier du projet RENOSAUM était d'éclairer les décisions à prendre par les instances de gestion, le COGEPOMI des cours d'eau bretons en premier lieu. L'analyse comparative des scénarios de régulation de la pêche à la ligne du saumon en Bretagne en est ainsi le produit final le plus important. La comparaison est conduite selon des critères de performances en matière de conservation, dont la priorité est mise en avant, et d'exploitation. L'analyse s'appuie sur une définition renouvelée de la conservation, objet d'un consensus parmi les parties prenantes représentées au sein du COGEPOMI des cours d'eau bretons. Elle repose à la fois sur la maitrise du risque de faible recrutement et sur l'équilibre du prélèvement entre castillons et saumons de printemps (non-sélectivité de l'exploitation). De nouveaux outils de modélisation ont aussi été élaborés ; ils sont maintenant disponibles pour actualiser et étendre à l'avenir le travail déjà réalisé.

Pour quatre cours d'eau, aucun scénario (même en l'absence de prélèvement) ne permet de respecter la conservation, par défaut de conformité avec le premier critère utilisé (maîtrise du risque de faible recrutement). L'enjeu est maintenant d'identifier les voies et moyens leur permettant de retrouver aussi rapidement que possible un statut de conservation favorable. Pour les quatorze autres cours d'eau considérés, les conditions actuelles d'intensité de l'exploitation et de renouvellement des populations ne requièrent pas de contraindre l'exploitation des castillons au-delà des dates de pêches actuelles. Selon le cours d'eau, il convient cependant de contenir l'exploitation des saumons de printemps plus ou moins fortement, pour satisfaire au second critère de conservation (équilibre du prélèvement).

Le nouveau système de régulation de l'exploitation par pêche à la ligne du saumon en Bretagne qui a été finalement retenu à compter de 2023 s'appuie sur les résultats du projet RENOSAUM, tout en prenant en considération d'autres aspects, tels que le respect du cadre légal qui fixe les conditions d'exercice de la pêche de loisir du saumon en France, son applicabilité eu égard aux moyens de contrôle disponibles et son acceptabilité par les acteurs et parties prenantes. Le COGEPOMI Bretagne a ainsi opté pour :

– une interdiction d'exploitation par pêche la ligne pour les quatre cours d'eau où la conservation n'est pas assurée ;

– une régulation par TACs concernant les saumons de printemps globalement plus restrictive que par le passé ;

– une « libéralisation » de l'exploitation des castillons, encadrée uniquement par des dates de pêche larges, incluant une période d'ouverture automnale.

Périodiquement, la situation des populations bretonnes de saumon en matière de conservation et de leur exploitation devra être réévaluée. Un point à l'issue de chaque PLAGEPOMI à la lumière des nouvelles données disponibles serait pertinent. Le projet RENOSAUM permet de disposer de nouveaux outils de modélisation très utiles à cette fin. Ce suivi au fil du temps pourrait être complété par un travail plus prospectif visant à apprécier la sensibilité des résultats d'évaluation comparative des scénarios de régulation à des hypothèses d'intensification de l'exploitation et/ou d'affaiblissement du renouvellement des populations. Un tel travail permettrait de mieux évaluer en amont les risques encourus par les populations de saumon bretonnes en cas d'intensification des contraintes qui pèsent sur elles. Une attention particulière devrait être portée à l'évolution possible du statut de conservation des populations face au changement climatique en cours.

Photo d’entête : © Cindy Creighton (Adobe Stock)

Notes

- 1. OSCAN : Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord ; en anglais NASCO : North Atlantic Salmon Conservation Organization.

- 2. Le COGEPOMI est une instance régionale regroupant toutes les parties prenantes (services de l’État, collectivités territoriales, pêcheurs, organisations non gouvernementales, scientifiques…) impliquées dans la gestion des poissons migrateurs diadromes (vivant alternativement en eau douce et en mer).

- 3. Rénovation de la stratégie de gestion du saumon en Bretagne.

- 4. Issu d’une convention de coopération entre l'Office français de la biodiversité (OFB), l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), l’Institut Agro et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), le pôle MIAME pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement regroupe une part significative des équipes françaises travaillant actuellement sur les espèces amphihalines.

- 5. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Références

- Lebot, C. (2021). Comment réguler les pêcheries récréatives bretonnes de saumon atlantique ? (Thèse de doctorat). Université de Pau et des Pays de l'Adour. https://www.theses.fr/2021PAUU3059

- NASCO (1998). CNL(98)46, Agreement on Adoption of a Precautionary Approach. https://nasco.int/wp-content/uploads/2020/04/pa_agreement.pdf

- Piou, C., Taylor, M. H., Papaix, J., & Prévost, E. (2015). Modelling the interactive effects of selective fishing and environmental change on Atlantic salmon demogenetics. Journal of Applied Ecology, 52(6), 1629-1637. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12512

- Prévost, E., & Lebot, C. (2022). RENOSAUM : Rénovation de la stratégie de gestion du saumon en Bretagne, Rapport final. OFB-INRAE-UPPA-Association Bretagne Grands Migrateurs. https://hal.inrae.fr/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-04055849

Résumé

Pour réviser la gestion des populations de saumon en Bretagne, et plus particulièrement la régulation de leur exploitation par pêche à la ligne en rivière, l’OFB, INRAE et l’Université de Pau et Pays de l’Adour, en collaboration avec Bretagne Grands Migrateurs, ont œuvré conjointement dans le cadre d’un vaste exercice d’aide à la décision (projet RENOSAUM, 2017-2022). Ce travail est sans précédent par la quantité de données valorisées, la prise en compte des recommandations internationales et le dialogue continu entre scientifiques et acteurs de la gestion qui ont gouverné son déroulement. Il permet de disposer aujourd’hui, pour les 18 principales rivières à saumon bretonnes et sur plus de trois décennies (1987-2020), de connaissances inédites concernant l’abondance des juvéniles et des adultes, les mécanismes de renouvellement des générations au sein des populations étudiées, ainsi que leur régime d’exploitation par la pêche à la ligne. Elles ont servi de socle pour l’établissement de nouvelles limites de conservation pour chacune des populations étudiées, puis pour une analyse comparative d’un très large ensemble de scénarios de régulation de l’exploitation. Ce travail a conduit in fine à la mise en place de mesures de régulation renouvelées de l’exploitation par pêche à la ligne applicables à compter de 2023.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 5830

Vues: 5830

Téléchargements

PDF: 119

PDF: 119

XML: 37

XML: 37