Genèse d’un suivi scientifique à long terme pour documenter les transitions écologiques et territoriales accompagnant l’effacement de grands barrages en France

Les politiques internationales encouragent la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment par l'effacement de barrages, une méthode perçue comme bénéfique pour la biodiversité et les continuités écologiques des cours d’eau. En Normandie, l’effacement des barrages de Vezins et de La-Roche-Qui-Boit est un projet suivi depuis 2012 par le programme scientifique Sélune, qui vise à analyser les impacts écologiques, hydrologiques et territoriaux de cette reconquête fluviale. En reconnectant mille kilomètres de cours d’eau à l’océan, cette opération offre un précieux retour d’expérience sur la résilience des écosystèmes et éclaire les politiques de restauration des milieux naturels.

Introduction

L'effacement de barrages suscite un intérêt croissant à l'échelle mondiale, étant considéré comme une solution efficace et pérenne pour supprimer leurs impacts négatifs sur la biodiversité et sur les continuités écologiques (encadré 1) des cours d’eau (Jorgensen et Renöfält, 2013 ; Diessner et al., 2020 ; Belletti et al., 2020). L’effacement complet fait habituellement l’objet de mesures d’accompagnement du processus de restauration du système (par exemple : gestion des sédiments, communication, plan d’accompagnement économique et social, revégétalisation des berges, travaux de réhabilitation du chenal). Néanmoins, l’effacement d’ouvrages reste une solution très controversée mêlant enjeux écologiques, production d’énergie renouvelable, impacts socio-économiques et intérêts patrimoniaux (Barraud et al., 2017).

Les fleuves, rivières et ruisseaux sont des milieux vivants complexes, structurés en quatre dimensions : longitudinale, latérale, verticale et temporelle. Leur dynamique repose sur les flux d’eau et de sédiments qu’ils transportent et qui façonnent leurs lits, créant ainsi des habitats nombreux et variés pour la flore et la faune. Cependant, les activités et aménagements humains peuvent perturber les processus naturels, compromettant leur équilibre et le bon fonctionnement des cours d’eau. Par exemple, les obstacles présents dans les cours d’eau peuvent fragmenter et altérer la qualité des habitats, et entraver la migration des espèces aquatiques ainsi que le transport des sédiments. Ces impacts nécessitent des mesures de gestion adaptées et des priorités bien définies pour restaurer l’équilibre écologique.

La directive cadre sur l’eau (DCE – 2000) et son application en France via la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA – 2006) définissent le cadre des politiques de gestion de l’eau. Parmi les éléments évalués dans l’état écologique des cours d’eau, la « continuité écologique » occupe une place centrale. Ce concept, simplifié au niveau européen sous l’appellation, « continuité de la rivière », vise à garantir la libre circulation des organismes aquatiques et le transport naturel des sédiments. En France, cette continuité écologique intègre également les connectivités latérales et longitudinales des cours d’eau, essentielles dans des conditions hydrologiques favorables, notamment pour préserver les réservoirs biologiques. Ce principe est soutenu par plusieurs cadres règlementaires et plans d’action, tels que le plan national de gestion pour l’anguille (2007), la loi Grenelle – 2009 – visant une « trame verte et bleue », le plan d'action [pour une politique apaisée] de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (2010, 2018), la mise en œuvre des arrêtés de classement des cours d'eau (2012) ou encore plus récemment le plan « Biodiversité » (2019), le plan « France Nation Verte » (2022) et la stratégie nationale biodiversité (2023). Ces engagements, renforcés par des obligations européennes comme le règlement sur la restauration de la nature, imposent deux axes principaux : (i) identifier et évaluer les impacts cumulés des obstacles présents dans les cours d’eau pour assurer la continuité écologique entre les grands ensembles naturels et au sein des milieux aquatiques, et (ii) analyser les éventuelles altérations liées à d’autres éléments de qualité définis par la DCE, notamment la morphologie et l’hydrologie des cours d’eau.

Jusqu’à présent, peu d'opérations de restauration par effacement de barrages ont fait l’objet de suivis scientifiques complets dans le monde (Bellmore et al., 2016 ; Duda et al., 2008). Les études se sont concentrées principalement aux États-Unis et plus récemment en Europe, sur les phases d’effacement et de restauration, négligeant parfois l'évaluation de l’état initial du système (e.g. Bednarek, 2001 ; Basilico et al., 2021). Pourtant, cette connaissance est cruciale pour comprendre les changements temporels à court et à long termes, sachant que les différents compartiments des écosystèmes impliqués réagissent à des rythmes variés (McCaffery et al., 2024). Une seconde limitation de ces études est que celles-ci se focalisaient souvent sur un seul sujet ou discipline, principalement les biocénoses aquatiques (par exemple, les poissons migrateurs), la qualité de l’eau, ou l’écologie du paysage (Basilico et al., 2021). Or, si les bénéfices biologiques et hydrologiques de l’effacement de barrages sont de plus en plus étudiés (Bednarek, 2001 ; McCaffery et al., 2024, parmi d'autres), nous manquons actuellement d’une vision globale, transdisciplinaire, sur les transitions à l’œuvre dans les territoires concernés (Germaine et Lespez, 2023).

C’est dans ce contexte que le programme scientifique Sélune a été initié en 2012, sur l’effacement de deux grands barrages sur le cours principal de ce fleuve côtier normand. L’objectif est double : (1) documenter scientifiquement les étapes de la restauration en comparant l’avant et l’après barrage ; (2) s’appuyer sur un suivi multidisciplinaire générant des données biotiques (biodiversité aquatique et riparienne), abiotiques (régimes hydrologiques, chimiques et sédimentaires) et territoriales (évolution et utilisation des paysages et espaces restaurés). Ce programme de suivi scientifique sur le long terme doit fournir un retour d’expérience sur le devenir des ouvrages vieillissants et aider à la prise de décision pour de futurs cas de restauration des continuités écologiques. Cet article retrace la genèse de ce programme scientifique ainsi que les principales questions abordées et les premiers résultats obtenus. Il présente également en parallèle le projet de restauration du fleuve ayant mené à l’effacement des barrages de la Sélune.

Le projet de restauration des continuités écologiques de la Sélune

De la construction des barrages…

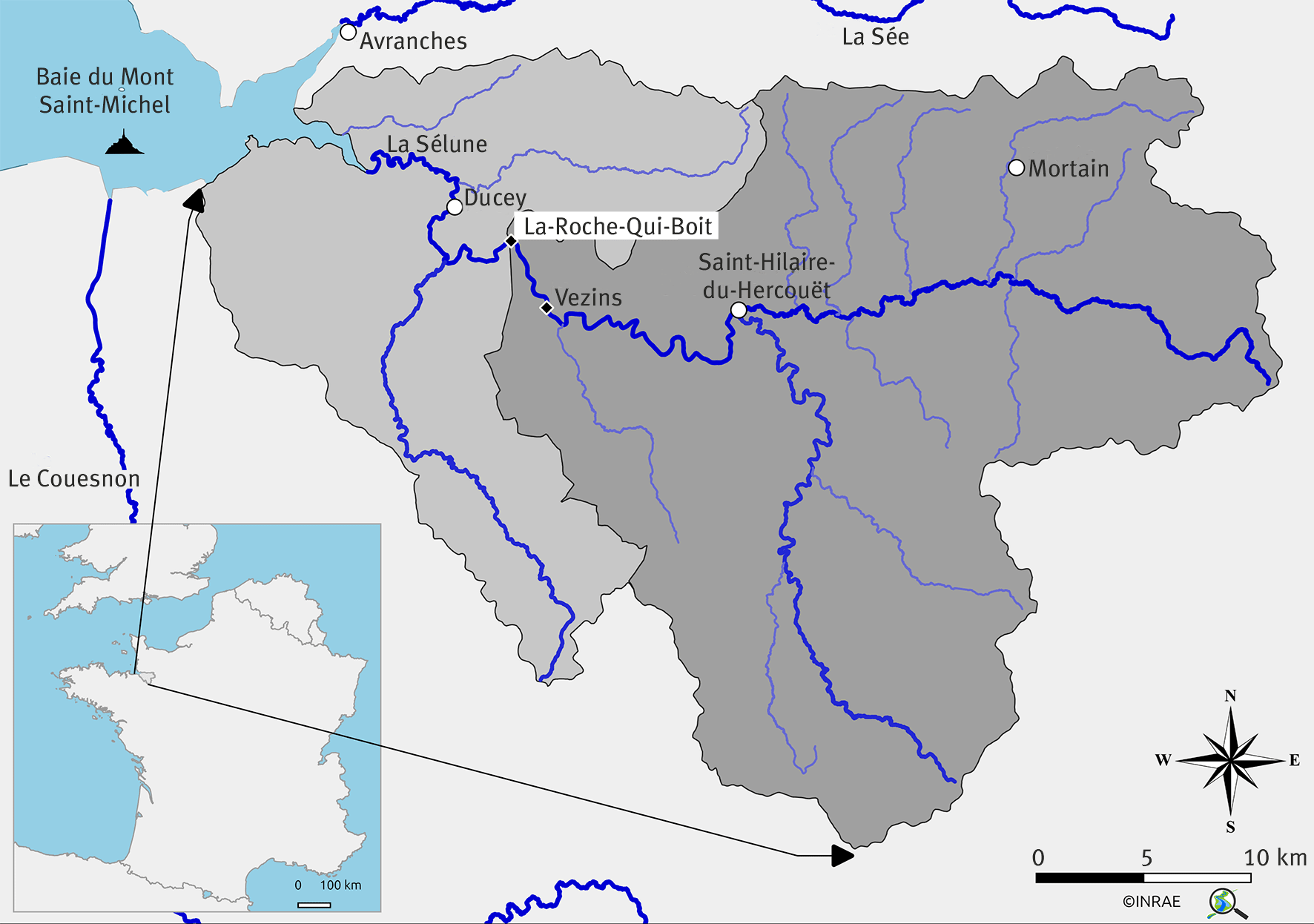

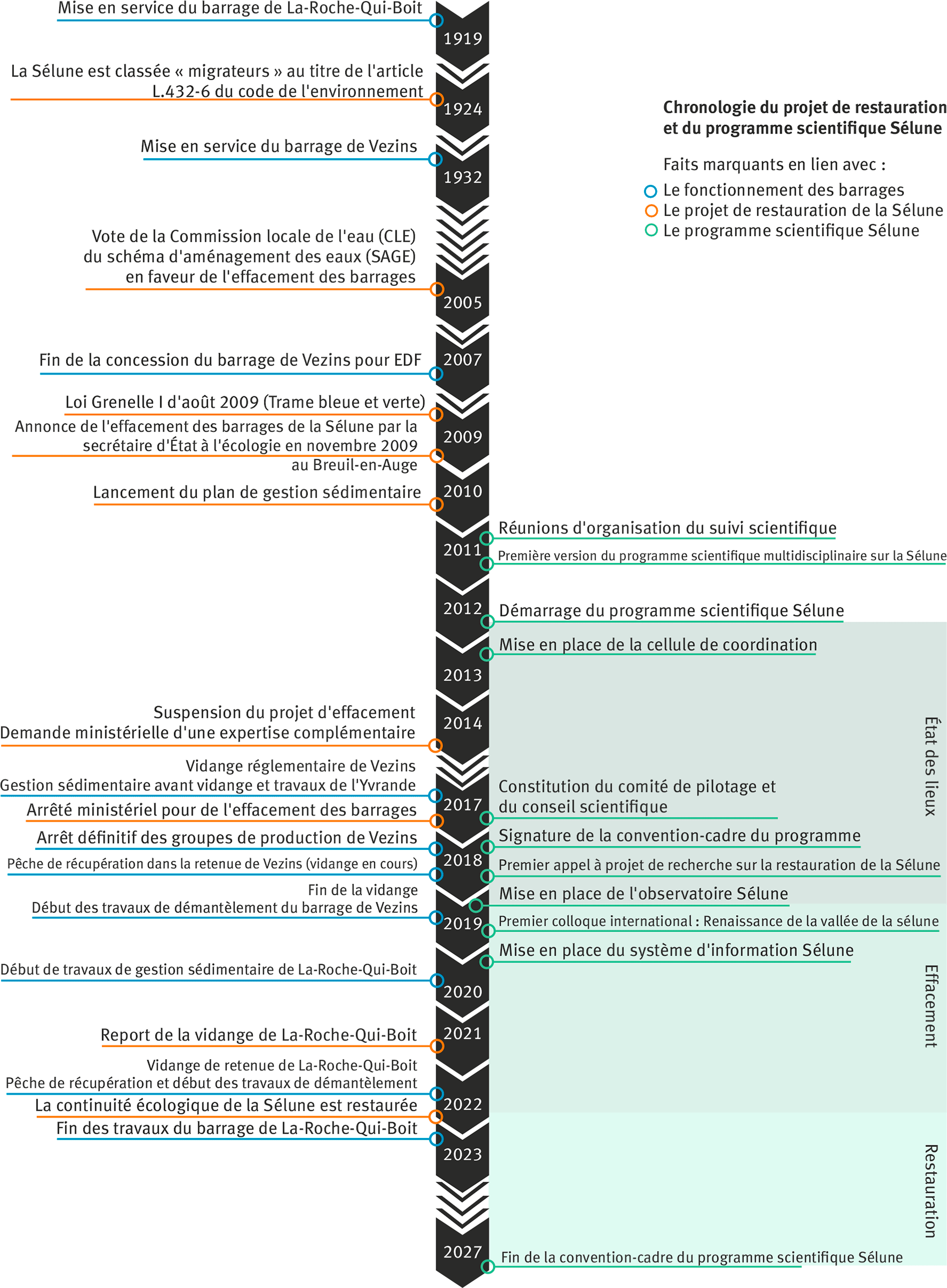

La Sélune est un fleuve qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel en Normandie. Son bassin versant (1 083 km²) s'étend sur trois départements : La Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Deux barrages hydroélectriques ont été construits au début du vingtième siècle sur son cours principal : La-Roche-Qui-Boit et Vezins (figure 1). La construction du barrage hydroélectrique de La-Roche-Qui-Boit (16 m de haut, 125 m de long) a débuté en 1915, suite à l’obtention de la concession en 1914 par la Société des forces motrices de la Sélune. Le barrage est mis en service en 1919 pour répondre aux besoins locaux d’électricité (Lespez et al., 2024). Face à la demande croissante en électricité, la Société des forces motrices de la Sélune a déposé, dès 1921, une demande de concession pour installer une usine hydroélectrique à l’amont (Lespez et al., 2024). Les travaux de construction ont démarré en 1929, et le barrage de Vezins (36 m de haut, 278 m de long) a été mis en service dès 1932 (figure 2). En 1946, l’exploitation des deux barrages est transférée à Électricité de France (EDF). Le barrage de Vezins est alors resté propriété de l’État, celui de La Roche-Qui-Boit appartenant à EDF. Les deux barrages fonctionnaient en binôme pour alimenter en énergie ménages et industries.

À leur mise en eau, les lacs de retenue ont ennoyé la vallée sur 4 km pour La-Roche-Qui-Boit et 15 km pour Vezins, devenant des zones récréatives et touristiques réputées. Dès les années 1930, ils ont vu l’émergence de nouvelles activités comme la pêche, la promenade, et le canotage (Germaine et Lespez, 2017). La pêche est devenue centrale, avec de nombreux pontons, cabanons, et associations réalisant des empoissonnements. L’activité touristique s’est intensifiée dans les années 1980 et 1990 avec des aménagements publics comme la base de loisirs de La Mazure, le village de gîtes de Bel Orient, et privés tels que le parc d’attractions de l’Ange Michel ou le restaurant l’Autre Café, tous encore en activité.

Figure 1. Carte de localisation du bassin versant de la Sélune et des deux barrages de La-Roche-Qui-Boit et de Vezins.

…à leur démantèlement

La décision de supprimer les deux barrages a été motivée par des raisons économiques et écologiques. D’une part, l’obsolescence des équipements, de technologie ancienne, limitait la rentabilité de la production hydroélectrique. D’autre part, l’évidence de certains impacts négatifs s’était progressivement imposée dans la réflexion, notamment une mauvaise qualité de l'eau dans les retenues avec la prolifération d'algues toxiques, ou l’incompatibilité de tels barrages avec les objectifs de préservation des poissons migrateurs amphihalins (ARTELIA, 2012 ; ARTELIA, 2014). L'annonce initiale de l'effacement par le gouvernement en 2009 faisait suite au Grenelle de l'Environnement de 2007, à la mise en place des trames verte et bleue au niveau national, intégrées dans la loi Grenelle I d'août 2009 et au non-renouvellement de la concession par l’État à EDF pour le barrage de Vezins en 2007 (figure 2). Localement, elle répondait à une demande formulée également en 2007 par les membres de la CLE (Commission locale de l'eau) dans le cadre du SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) du bassin de la Sélune (Germaine et Lespez 2017). S’en est suivie une période d’incertitude et de réévaluation du devenir des barrages, qui a parallèlement alimenté une contestation locale grandissante en faveur de leur maintien (Germaine et Lespez, 2017). Ce n'est qu'à la fin de l'année 2017 qu'un arrêté ministériel de démantèlement a été publié, ouvrant ainsi la voie aux travaux d'effacement des deux barrages. Les vastes opérations de traitement des sédiments et d'enlèvement des barrages ont ainsi débuté et ont duré plusieurs années (figure 2). Après plus d'un siècle de cloisonnement, environ 1 000 km de cours d’eau (affluents inclus) a été reconnecté à l'océan en fin d’année 2022 (figure 2). L’ensemble des travaux, pilotés par les services de l’État (DDTM50 – Direction départementale des territoires et de la mer, pour Vezins) et EDF (pour La-Roche-Qui-Boit) ont été financés en grande partie par l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN). Ce projet de restauration des continuités écologiques est sans précédent en Europe en raison de la hauteur exceptionnelle des barrages et de l'étendue du territoire directement concerné, soit 760 km² de bassin versant séparé de sa partie estuarienne (figure 1).

Figure 2. Frise chronologique rapportant les principaux faits marquants en lien avec le fonctionnement des barrages (en bleu), le processus de décision autour du projet de restauration des continuités écologiques de la Sélune par l’État (en marron) et le déroulement du programme scientifique Sélune (en vert).

Le programme scientifique Sélune

De la construction d’un suivi…

Lors des discussions sur l’effacement des barrages de la Sélune dès l’annonce initiale de 2009, plusieurs équipes scientifiques de l’Université de Paris-Nanterre, l’OSUR (Observatoire des sciences de l’univers de Rennes), INRAE, l’Institut-Agro de Rennes et l’OFB (Office français de la biodiversité) étaient déjà présentes sur site. Sans forcément se coordonner, ces équipes ont perçu l’enjeu de mettre en place des suivis scientifiques pour décrire les transformations annoncées. Dès 2012, un suivi multidisciplinaire et ambitieux d’une durée de quinze ans (figure 2), a pris forme à l’initiative d’un directeur de recherche INRAE et grâce à la collaboration de nombreux chercheurs et gestionnaires. L’idée était de documenter et interpréter les transformations sur ce territoire, avant, pendant et après l’effacement des barrages, pour en faire un cas d’étude exemplaire.

Ainsi, entre 2012 et 2018, un programme scientifique a été élaboré en parallèle des décisions de démantèlement des barrages (figure 2). Plusieurs thématiques de recherche ont été explorées pour comprendre les processus physiques, chimiques et biologiques et accompagner les changements sociétaux. Une première étape a consisté à définir un « état initial » du système avant l’effacement (phase d’état des lieux). Les projets de recherche financés notamment par l’AESN et l’OFB ont approfondi les connaissances sur le fleuve en présence des barrages. En 2017, dès la décision finale et l’arrêté ministériel d’effacement des barrages, le fonctionnement du programme scientifique a été réajusté pour une meilleure coordination.

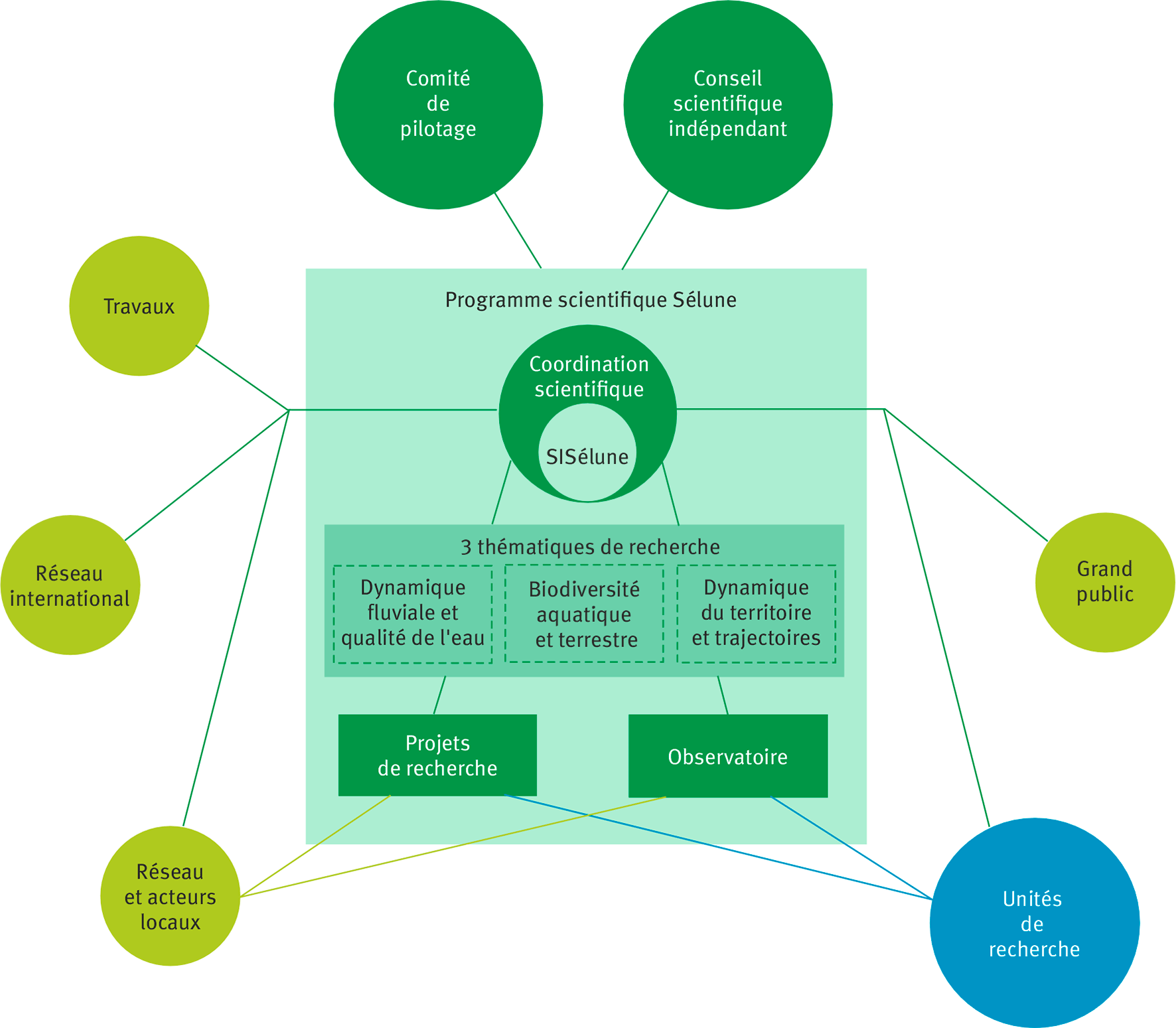

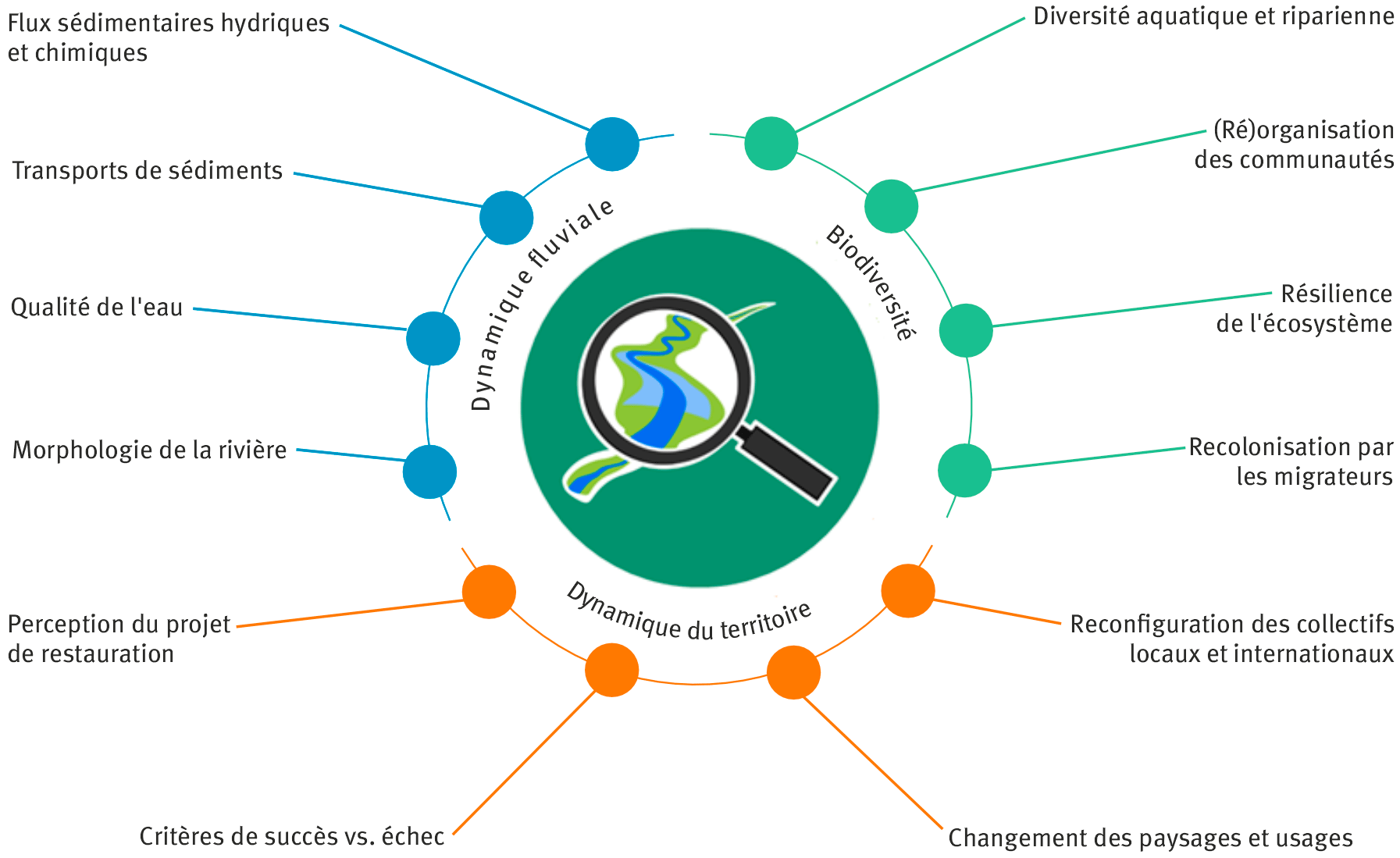

En effet, depuis 2018, le programme scientifique Sélune est régi par une convention-cadre entre l'État, INRAE, l'AESN, l'OFB, la FNPF (Fédération nationale de la pêche en France), et EDF, qui en forment le comité de pilotage (figure 2, figure 3). INRAE y tient le rôle central de coordination scientifique, avec l’appui financier de l’AESN et en étroite collaboration avec l’OFB, dont la Sélune est un site pilote pour le pôle OFB, INRAE, Institut Agro, UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour), pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement (MIAME). Le comité de pilotage anime, supervise et valide les activités du programme scientifique, en consultation avec un conseil scientifique indépendant qui suit la qualité des recherches et propose ses orientations (figure 3). La convention-cadre définit les objectifs et thèmes de recherche pour un suivi exemplaire de la restauration écologique de la Sélune de 2018 à 2027. Le programme est structuré en trois thématiques : dynamique fluviale et qualité de l’eau, biodiversité aquatique et terrestre, et dynamique du territoire et ses trajectoires (figure 4). Des financements par appel à projets de recherche ont permis de soutenir les projets de recherche de 2019 à 2023. L'observatoire Sélune, mis en place en 2019, assure quant à lui l’acquisition des données de routine, définis par les scientifiques impliqués, jusqu'en 2027 (figure 2).

Et son application sur le long terme…

Dans le cadre du programme scientifique, plusieurs protocoles et outils sont testés et utilisés depuis 2012 pour comprendre les mécanismes accompagnant les transitions écologiques et sociétales sur le territoire. Plus précisément, il s’agit d’obtenir une vision globale (1) de l’évolution de la qualité de l’eau, des flux et de la forme du fleuve (thématique : dynamique fluviale), (2) des processus biologiques de restauration des écosystèmes (thématique : biodiversité aquatique et terrestre) et (3) des usages et représentations des acteurs sur ce territoire (thématique : dynamique du territoire, figure 4).

Depuis 2012, seize projets de recherche ont été initiés (figure 3, figure 4). Durant la première phase d’état des lieux avant effacement, neuf projets de recherche ont permis de poser les bases indispensables pour comprendre les évolutions à venir sur le territoire. Sept autres projets se sont terminés en 2023 avec la phase de travaux d’effacement des barrages (figure 2). Deux projets de recherche se poursuivent au cours de la phase de restauration et d’autres émergent. Dans ces projets interviennent plusieurs instituts de recherche et universités françaises, dont les travaux sont pour la plupart cofinancés par l’AESN (quatorze projets) et le pôle MIAME (deux projets). Plusieurs projets ont fait l’objet de travaux de thèses et de post-doctorats.

Parallèlement, l’observatoire Sélune, initié en 2019 (figure 2, figure 3) avec le financement de l’AESN, assure un suivi environnemental collaboratif entre différentes unités de recherche. Il étudie les dynamiques biologiques (biodiversité aquatique et rivulaire), abiotiques (régimes hydrologiques, chimiques, et sédimentaires) et paysagères (Observatoire photographique des paysages) de la restauration de la vallée de la Sélune. Le suivi porte sur la Sélune, certains de ses affluents, et son estuaire. Depuis 2020, le système d’information SISélune (figure 3) centralise les données documentées du programme scientifique, assure leur conservation et leur accessibilité à tous sur le long-terme dans une démarche de science ouverte, et facilite l’analyse de l’évolution du territoire en restauration. SISélune comprend un catalogue de données et un portail cartographique, accessible sur https://geosas.fr/selune/#, pour visualiser les stations de suivi et accéder aux données collectées (avec option de téléchargement). Accessible sur http://programme-selune.com, un site web présente le programme, les résultats, décrit l’accès aux données ainsi qu’à SISélune, et regroupe les rapports et publications scientifiques. À terme, SISélune deviendra un portail centralisé pour les informations scientifiques sur le territoire.

Jusqu’au retour d’expérience

Bien qu'il soit encore trop tôt pour un bilan définitif, certains résultats préliminaires sont déjà disponibles, offrant une première lecture des succès et des échecs de cette opération de restauration écologique à grande échelle.

Les lacs de barrage présentaient des écosystèmes instables et peu résilients. En été, des épisodes chroniques des blooms d'algues toxiques (cyanobactéries) étaient observés (Piscart et al., 2018), allant jusqu’à des interdictions préfectorales de baignade et d'activités de loisirs. Ces algues proliféraient en utilisant le phosphore et la silice, des nutriments vitaux au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, ainsi séquestrés dans les sédiments des réservoirs (Fovet et al., 2020). De même, les sédiments qui auraient dû transiter vers l’aval étaient eux aussi piégés et décantaient dans les lacs de retenue d’eau (Fovet et al., 2020 ; 2023). Plus généralement, la rupture de continuité amont-aval des flux nutritifs induisait des modifications profondes du fonctionnement de l’écosystème rivière à l’aval des barrages (Roussel et al., 2024). De plus, la température de l'eau de la Sélune pouvait être augmentée artificiellement de + 2 °C lors des pics estivaux de température (Moulin et al., 2022). Enfin, l’obstacle des deux barrages empêchait le passage de nombreuses espèces de poissons migrateurs, parmi lesquelles la lamproie marine (Petromyzon marinus), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), la truite de mer (Salmo trutta), le saumon atlantique (Salmo salar), l’anguille européenne (Anguilla anguilla) et la grande alose (Alosa alosa). Ces espèces n’ont jamais réellement quitté la Sélune après la construction des barrages il y a un siècle. Elles étaient toutefois cantonnées dans la partie aval du bassin versant, et étaient observées régulièrement jusqu'au pied des barrages (Forget et al., 2018 ; Teichert et al., 2022 ; Lasne et al., 2023 ; Lizé et al., 2023).

Les travaux d’effacement des barrages de la Sélune ont transformé le paysage de la vallée et sont venus perturber le rapport des habitants et usagers aux lieux, suscitant une forte opposition locale (Germaine et Lespez, 2017). Cette opposition est née d’un déficit d’information, du manque de prise en compte de l’attachement des habitants à la vallée par l’État et de l’absence de concertation (Germaine et Lespez, 2017). Les lacs de barrage étaient particulièrement appréciés par les riverains, notamment les pêcheurs (Thomas et Germaine, 2018), et des associations locales se sont mobilisées contre le projet. La conduite du projet témoigne par ailleurs d’une séparation entre les travaux de restauration écologique pilotés par les services de l’État et la définition d’un projet de reconversion de la zone dénoyée confiée aux collectivités locales non propriétaires du foncier et longtemps opposées à l’effacement (Germaine et Lespez, 2017). En se focalisant sur le chenal, à travers les travaux de gestion des sédiments et de restauration des habitats piscicoles, le reste du territoire a été négligé, malgré son importance pour les habitants en matière d'accès et de paysages. Cette approche a compromis la possibilité de concevoir un projet global et cohérent pour l’avenir de la vallée (Germaine et Gonin, 2024). Dès la vidange de la retenue de Vezins, d'importants changements paysagers ont en effet été constatés, liés à l'apparition de nouvelles berges, paysage peu esthétique et fortement modifié par les travaux. Une végétation variée et fonctionnelle s’est progressivement installée sur ces nouveaux espaces, profitant d’un sol riche en éléments nutritifs et naturellement ensemencé par une grande variété de graines issues d’espèces présentes sur le territoire (Ravot et al., 2020a ; Ravot et al., 2020b). Les différences de pentes, de substrats, de formes et de types de berges ont également influencé cette recolonisation par la végétation, tout comme les travaux successifs de talutage réalisés sur les berges. Toutes ces conditions ont ainsi créé un paysage hétérogène et riche dans la vallée qui se reconstruit (Ravot et al., 2021), dont la biodiversité végétale des berges est en évolution rapide (Dézerald et al., 2023). Ce paysage en transition ouvre la voie à de nouvelles perceptions et à des usages inédits (kayak, trail, etc.) du territoire qui commencent à émerger (Gonin et al., 2023).

Sans les barrages, l’écosystème fluvial de la Sélune se restaure progressivement, retrouvant en grande partie sa dynamique originelle. Les berges mettront du temps à se stabiliser, mais des changements majeurs sont déjà observables : le transit sédimentaire se rétablit, les éléments nutritifs et les sédiments fins circulent à nouveau vers l’aval, surtout lors des pluies (Fovet et al., 2023). La disparition de l’anomalie de température à l’aval, liée à l’effacement des barrages (Moulin et al., 2022), va dans le sens d’une meilleure oxygénation de l’eau, favorable à la faune aquatique. La présence croissante d’invertébrés sensibles aux polluants et à l’oxygène dans l’ancienne retenue de Vezins indique une amélioration progressive de la qualité écologique du milieu et le début du processus de restauration (Dézerald et al., 2023 ; Piscart et al., 2024). Près d'un an après l’effacement du barrage de La-Roche-Qui-Boit, plusieurs signes indiquent le retour des grands migrateurs dans la vallée de la Sélune, notamment l’anguille européenne, la lamproie marine et le saumon atlantique, après plus d’un siècle d’absence (voir dossier de presse

Conclusion

Le programme scientifique Sélune documente les mécanismes de transitions du territoire suite à l’enlèvement des grands barrages, fournissant un retour d’expérience crucial pour la communauté scientifique et les gestionnaires. Il élargit les connaissances sur le fonctionnement et les capacités de résilience des écosystèmes face aux changements environnementaux en cours et à venir, objectivant des scénarii de gestion durable des écosystèmes, en appui aux politiques futures dans le domaine de la restauration de la nature (Lavorel et al., 2020). Ce partage de connaissances favorise également la collaboration interdisciplinaire, en permettant la création d'un consortium réunissant à la fois des experts scientifiques issus de divers domaines et des acteurs impliqués dans la gestion et les politiques publiques. Le retour d’expérience du programme scientifique Sélune, qui va se mettre en place au cours de la dernière phase du programme, pourra contribuer à éclairer des choix futurs (Duarte et al., 2021), en s’appuyant sur d’autres exemples de gestion des ouvrages vieillissants en France et ailleurs. Plus généralement, comprendre les mécanismes de la restauration des écosystèmes est essentiel pour en garantir le succès, surtout dans le contexte législatif actuel (Stoffers et al., 2024). Cela permet aussi de décrire les potentiels et les limites de telles solutions pour une transition vers des territoires plus résilients face aux changements en cours.

Site web du programme scientifique Sélune : https://programme-selune.com/

Blog de l’équipe impliquée dans la thématique dynamique de territoire : https://selune.hypotheses.org/

Livret « Quand les rivières reprennent leur cours – Notes sur l’effacement de barrages et de seuils, sur la Sélune et ailleurs » Les Rencontres-synthèse, OFB : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-rencontres-synthese/quand-rivieres-reprennent-leur-cours-notes-leffacement-barrages-seuils

Présentations du colloque international sur les effacements de barrages et la restauration de la Sélune (24-26 septembre 2019) : https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/

Vidéo de présentation du programme scientifique Sélune et de ses premiers résultats réalisée par l’AESN (22 juin 2023) : https://www.youtube.com/watch?v=6k_Szeyi1Gg

___________________________________

Photo d’entête : © Olivier Dézerald / INRAE

Références

- ARTELIA. (2012). État Initial de l’étude d’impact – Démantèlement des barrages de Vezins et de La-Roche-Qui-Boit sur la Sélune. REF 4-53-0954. Avril 2012. 140 p.

- ARTELIA. (2014). Études liées aux procédures du démantèlement des barrages de Vezins et La-Roche-Qui-Boit. REF 4-53-1336. Octobre 2014. 253 p.

- Barraud, R., & Germaine, M. A. (2017). Démanteler les barrages pour restaurer les cours d’eau. Controverses et représentations. Versailles: Éditions Quae.

- Basilico, L., Roussel, J. M., Peress, J., Ronot, C., & Fraisse, S. (2021). Quand les rivières reprennent leur cours. Notes sur l’effacement de barrages et de seuils, sur la Sélune et ailleurs. OFB Rencontres.

- Bednarek, A. T. (2001). Undamming rivers: A review of the ecological impacts of dam removal. Environmental Management 27(6), 803–814. doi:10.1007/s002670010189

- Belletti, B., Garcia de Leaniz, C., Jones, J., Bizzi, S., Börger, L., Segura, G., Castelletti, A., van de Bund, W., Aarestrup, K., Barry, J., Belka, K., Berkhuysen, A., Birnie-Gauvin, K., Bussettini, M., Carolli, M., Consuegra, S., Dopico, E., Feierfeil, T., Fernández, S., … Zalewski, M. (2020). More than one million barriers fragment Europe’s rivers. Nature, 588(7838), 436–441. doi:10.1038/s41586-020-3005-2

- Bellmore, R. J., Duda, J. J., Craig, L. S., Greene, S. L., Torgersen, C. E., Collins, M. J., & Vittum, K. (2016). Status and trends of dam removal research in the United States. WIREs Water, 4(2). doi:10.1002/wat2.1164

- Dézerald, O., Roussel, J. M., Lanoë, E., Beauverger, T., Bazin, A., Rodríguez-Pérez, H., Dufour, S., Bernez, I., & Piscart, C. (2023). Fast but transient recovery of aquatic and terrestrial communities after a large dam removal. Frontiers in Ecology and Evolution, 11. doi:10.3389/fevo.2023.1254462

- Diessner, N. L., Ashcraft, C. M., Gardner, K. H., & Hamilton, L. C. (2020). I’ll be dammed! Public preferences regarding dam removal in New Hampshire. Elementa, 8(1). doi:10.1525/elementa.003

- Duarte, G., Segurado, P., Haidvogl, G., Pont, D., Ferreira, M. T., & Branco, P. (2021). Damn those damn dams: Fluvial longitudinal connectivity impairment for European diadromous fish throughout the 20th century. Science of the Total Environment, 761(xxxx), 143293. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143293

- Duda, J. J., Freilich, J. E., & Schreiner, E. G. (2008). Baseline studies in the Elwha River ecosystem prior to dam removal: Introduction to the special issue. Northwest Science, 82( Issue SPEC.ISS.), 1–12. Washington State University Press. https://doi.org/10.3955/0029-344x-82.s.i.1

- Forget, G., Baglinière, J. L., Marchand, F., Richard, A., Nevoux, M., & Durif, C. (2018). A new method to estimate habitat potential for Atlantic salmon (Salmo salar): Predicting the influence of dam removal on the Sélune River (France) as a case study. ICES Journal of Marine Science, 75(6), 2172–2181. doi:10.1093/icesjms/fsy089

- Fovet, O., Ndom, M., Crave, A., & Pannard, A. (2020). Influence of dams on river water-quality signatures at event and seasonal scales: The Sélune River (France) case study. River Research and Applications, 36(7), 1267–1278. doi:10.1002/rra.3618

- Fovet, O., Meric, F., Crave, A., Cador, J. M., & Rollet, A. J. (2023). Early assessment of effects of dam removal on abiotic fluxes of the Selune River, France. Frontiers in Environmental Science, 11. doi:10.3389/fenvs.2023.1231721

- Germaine, M. A., & Lespez, L. (2017). The failure of the largest project to dismantle hydroelectric dams in Europe? (Sélune River, France, 2009-2017). Water Alternatives, 10(3), 655–676.

- Germaine, M. A., & Lespez, L. (2023). Why does geography matter in big dam removal projects? Lessons from a comparison between the Sélune and Elwha River cases. Frontiers in Ecology and Evolution, 11. doi:10.3389/fevo.2023.1250857

- Germaine, M. A., & Gonin, A. (2024). Experiencing the landscape: landscape agency in a multifunctional valley after dam removal on the Sélune River, France. Ecology and Society, 29(1). doi:10.5751/ES-14868-290123

- Gonin, A., Germaine, M. A., & Kiryenko, N. (2023). The production of territories seen from a materialist perspective: milieus in the politics of territorialization. Territory, Politics, Governance. https://doi.org/10.5751/ES-14868-290123

- Jonsson, B., & Jonsson, N. (2003). Migratory Atlantic salmon as vectors for the transfer of energy and nutrients between freshwater and marine environments. Freshwater Biology, 48(1), 21–27. doi:10.1046/j.1365-2427.2003.00964.x

- Jørgensen, D., & Renöfält, B. M. R. (2013). Damned if you do, dammed if you don’t: Debates on dam removal in the Swedish media. Ecology and Society, 18(1). doi:10.5751/ES-05364-180118

- Lasne, E., Tremblay, J., Forget, G., Anfray, M., Michelot, A., Deroyer, K., Chaubet, T., & Martignac, F. (2023). Comportement des géniteurs de saumons et utilisation de l’habitat lors de leur retour en rivière. Rapport final. 48 p. https://hal.science/hal-04663988

- Lavorel, S., Locatelli, B., Colloff, M. J., & Bruley, E. (2020). Co-producing ecosystem services for adapting to climate change. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 375(1794). doi:10.1098/rstb.2019.0119

- Lespez, L., Beauchamp, A., Drapier, L., Germaine, M.-A., & Thomas, O. (2024). La restauration écologique de la vallée de la Sélune au prisme de la géohistoire. Philippe Valette, Cristian Micu, Laurent Carozza, Albane Burens-Carozza. Géohistoire des zones humides. Trajectoires d’artificialisation et de conservation, Collection paysage et environnement, Presses Universitaires du Midi, pp.53-84.

- Lizé, A., Teichert, N., Roussel, J. M., Acou, A., Feunteun, E., & Carpentier, A. (2023). Isotopic niches of diadromous fishes inform on interspecific competition in an obstructed catchment. Frontiers in Ecology and Evolution, 11. doi:10.3389/fevo.2023.1242452

- McCaffery, R., Duda, J., Soissons, L., & Roussel, J. M. (2024). Editorial: Large-scale dam removal and ecosystem restoration. Frontiers in Environmental Science, 11.

- Moulin, N., Gresselin, F., Dardaillon, B., & Thomas, Z. (2022). River temperature analysis with a new way of using Independant Component Analysis. Frontiers in Earth Science, 10. doi:10.3389/feart.2022.1033673

- Musseau, C., Boulenger, C., Crivelli, A. J., Lebel, I., Pascal, M., Boulêtreau, S., & Santoul, F. (2015). Native European eels as a potential biological control for invasive crayfish. Freshwater Biology, 60(4), 636–645. doi:10.1111/fwb.12510

- Piscart, C., Pannard, A., Pellan, L., Gorzerino, C., Coudreuse, J., Barloy, D., Bouger, G., & Petton, C. (2018). Effets des arasements sur les communautés animales et végétales de la Sélune - Rapport final du projet Biomonitoring. 60 p. https://hal.inrae.fr/hal-03378503v1

- Piscart, C., Dézerald, O., Pellan, L., le Bris, N., Rodríguez-Pérez, H., Beauverger, T., Huteau, D., & Roussel, J. M. (2024). Persistent disconnect between flow restoration and restoration of river ecosystem functions after the removal of a large dam on the Sélune River. Frontiers in Environmental Science, 12. doi:10.3389/fenvs.2024.1250810

- Ravot, C., Laslier, M., Hubert-Moy, L., Dufour, S., le Coeur, D., & Bernez, I. (2020a). Large dam removal and early spontaneous riparian vegetation recruitment on alluvium in a former reservoir: Lessons learned from the pre-removal phase of the Sélune River project (France). River Research and Applications, 36(6), 894–906. doi:10.1002/rra.3535

- Ravot, C., Laslier, M., Hubert-Moy, L., Dufour, S., Coeur, L. E., & Bernez, I. (2020b). Apports d’une observation précoce de la végétation spontanée pionnière pour la renaturation des rives de la rivière Sélune. Sciences Eaux & Territoires, (Articles hors-série 2020), 1–9. doi:10.14758/SET-REVUE.2020.HS.02

- Ravot, C., le Coeur, D., Dufour, S., & Bernez, I. (2021). Biodiversité végétale précoce de cinq affluents de la Sélune dans la vallée renaturée de Vezin (Normandie). Naturae, 26. doi:10.5852/naturae2021a26

- Roussel, J. M., Fraisse, S., Dézerald, O., Fovet, O., Pannard, A., Rodriguez-Perez, H., Crave, A., Gorzerino, C., Poupelin, M., Forget, G., Huteau, D., Thomas, A., Chevé, M., Soissons, L., & Piscart, C. (2024). Effects of large dams on the aquatic food web along a coastal stream with high sediment loads. Frontiers in Ecology and Evolution, 11. doi:10.3389/fevo.2023.1250892

- Sousa, R., Araújo, M. J., & Antunes, C. (2012). Habitat modifications by sea lampreys (Petromyzon marinus) during the spawning season: Effects on sediments. Journal of Applied Ichthyology, 28(5), 766–771. doi:10.1111/j.1439-0426.2012.02025.x

- Stoffers, T., Altermatt, F., Baldan, D., Bilous, O., Borgwardt, F., Buijse, A. D., Bondar-Kunze, E., Cid, N., Erős, T., Ferreira, M. T., Funk, A., Haidvogl, G., Hohensinner, S., Kowal, J., Nagelkerke, L. A. J., Neuburg, J., Peller, T., Schmutz, S., Singer, G. A., … & Hein, T. (2024). Reviving Europe’s rivers: Seven challenges in the implementation of the Nature Restoration Law to restore free-flowing rivers. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 11(3). doi:10.1002/wat2.1717

- Teichert, N., Lizé, A., Tabouret, H., Gérard, C., Bareille, G., Acou, A., Carpentier, A., Trancart, T., Virag, L. S., Robin, E., Druet, M., Prod’Homme, J., & Feunteun, E. (2022). A multi-approach study to reveal eel life-history traits in an obstructed catchment before dam removal. Hydrobiologia, 849(8), 1885–1903. doi:10.1007/s10750-022-04833-9

- Thomas, O., & Germaine, M.-A. (2018). La restauration de la continuité écologique des cours d’eau et la pêche de loisir : héritages, changements et enjeux. Norois, 249, 43–60. doi:10.4000/norois.7159

Résumé

Les politiques internationales encouragent la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment par l'effacement de barrages, une méthode perçue comme bénéfique pour la biodiversité et les continuités écologiques des cours d’eau. Peu d'études scientifiques complètes ont jusqu’à présent réussi à documenter ce type d’opérations afin d’en analyser les impacts écologiques, hydrologiques et territoriaux. C’est l’ambition du programme scientifique Sélune qui suit depuis 2012 l’effacement de deux grands barrages hydroélectriques en Normandie : les barrages de Vezins et de La-Roche-Qui-Boit. L'effacement des barrages, décidé pour des raisons économiques et écologiques (obsolescence, qualité de l'eau, protection des poissons migrateurs), a ainsi permis de reconnecter 1000 km de cours d'eau à l'océan en 2022. Le programme scientifique étudie la restauration de la vallée de la Sélune, en comparant l’état de la vallée avant et après les barrages. Impliquant plusieurs équipes de recherche, ce suivi multidisciplinaire explore les dynamiques fluviales, la biodiversité et les dynamiques territoriales jusqu'en 2027. Les premiers résultats montrent que la Sélune retrouve sa dynamique naturelle, bien que le territoire reste encore instable. A terme, ces résultats permettront de fournir un retour d’expérience essentiel pour approfondir la compréhension de la résilience des écosystèmes et pour soutenir les politiques de restauration de la nature.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 8147

Vues: 8147

Téléchargements

PDF: 220

PDF: 220

XML: 30

XML: 30