Synthèses sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion des poissons migrateurs amphihalins en France : aloses, lamproies, saumon et truite de mer

En France, la collecte de données sur les poissons migrateurs amphihalins reste souvent décentralisée à l'échelle régionale. Pour combler l’absence de synthèse nationale récente sur l'état des populations, les scientifiques du pôle sur la gestion des migrateurs amphihalins dans leurs environnements mènent depuis dix ans un travail de compilation et d’analyse. Leurs synthèses sur plusieurs espèces emblématiques comme le saumon atlantique, la truite de mer ou encore les aloses, offrent aux gestionnaires locaux et nationaux une vision comparative entre territoires et contribuent à une meilleure compréhension de l’évolution de ces populations fragiles.

Introduction

Les cours d’eau de l’Hexagone sont fréquentés par plusieurs espèces de migrateurs amphihalins, i.e. qui vivent alternativement en eau douce et en mer afin de réaliser l’intégralité de leur cycle biologique. Douze espèces y sont recensées actuellement : Anguilla anguilla (anguille européenne), Liza ramada (mulet porc), Platichthys flesus (flet européen), Petromyzon marinus (lamproie marine), Lampetra fluviatilis (lamproie fluviatile), Acipenser sturio (esturgeon européen), Salmo salar (saumon atlantique), Salmo trutta (truite commune), Osmerus eparlanus (éperlan), Alosa alosa (grande alose), Alosa fallax (alose feinte atlantique), Alosa agone (alose feinte méditerranéenne).

Ces dernières décennies les populations de migrateurs amphihalins ont connu une chute importante accompagnée d’une réduction de leur aire de répartition. Ce constat a engendré une réglementation particulièrement abondante à leur sujet : directive européenne Habitat- Faune-Flore (92/43/CEE), décret amphihalin (1994) établissant les comités de gestions des poissons migrateurs (COGEPOMI), règlement européen 1100-2007 sur l’anguille, stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs amphihalins (2010) puis plan national en faveur des migrateurs amphihalins (2022

Le volume et la diversité des données disponibles dépendent grandement de l’espèce considérée, ainsi certaines synthèses sont plus étoffées que d’autres. Elles conservent toutefois, dans la mesure du possible, un format identique. Les aloses et lamproies ont été traitées au sein d’une seule synthèse, dans laquelle l’accent a été mis sur leur distribution et leur abondance. Le saumon atlantique et la truite de mer ont quant à eux fait l’objet de synthèses plus détaillées, avec en outre un focus sur les données biométriques, les pressions et les modalités de gestion.

Réglementation en vigueur et statut de conservation de l’espèce

Les synthèses font systématiquement référence à la réglementation relative à l’espèce ou au groupe d’espèce dont elle fait l’objet. La présentation du contexte législatif débute par la réglementation générale pour aller vers la plus spécifique. La gestion de la pêche se voit attribuer une partie dédiée, au sein de laquelle sont présentées les réglementations maritime et fluviale pour les pêcheurs récréatifs et professionnels.

La pêche de loisir en eau douce du saumon atlantique faisant l’objet d’une gestion particulière par quota, une partie spécifique a été dédiée à la présentation de ce système de gestion.

Toutes les synthèses rappellent le statut de conservation de l’espèce défini par la directive Habitat-Faune-Flore ou l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Biologie de l’espèce

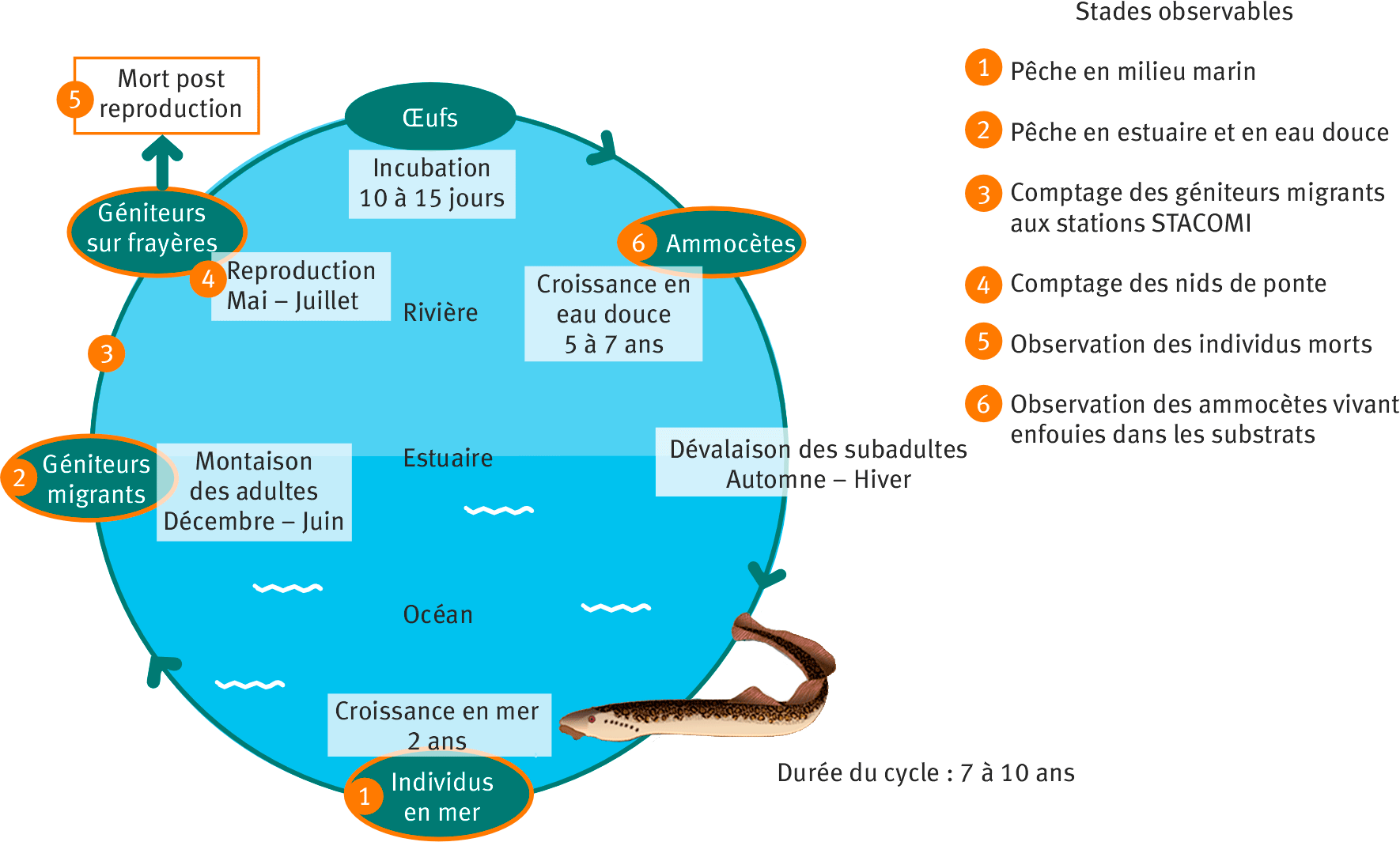

Les synthèses présentent des informations sur le cycle biologique de chacune des espèces. Il s’agit a minima d’un rappel du cycle de vie, comme c’est le cas pour les aloses et les lamproies (figure 1), et cela va jusqu’au détail par étape du cycle de vie lorsque la donnée est plus fournie. Ainsi, pour le saumon atlantique et la truite de mer, des données supplémentaires (taille, poids, sex-ratio, structure en âge…) ont été collectées, agrégées et sont présentées à chaque étape du cycle de vie. Pour ces deux espèces, un schéma permet également de visualiser les taux de survie interstade ainsi que les caractéristiques biologiques de l’espèce, telles que le sex-ratio ou la production moyenne d’œufs par femelle.

Figure 1. Cycle de vie de la lamproie marine (Petromizon marinus) tel qu’observé dans l’Hexagone.

La distribution et l’abondance de l’espèce

Toutes les synthèses proposent des cartes de distribution et d’abondance par espèce, a minima une carte présentant la situation récente. Les cartes sont produites à l’échelle de l’Hexagone, avec des focus par COGEPOMI pour en faciliter la lecture.

Cela a constitué le principal travail de la toute première synthèse qui traitait des aloses et des lamproies. Pour cette synthèse, un important travail préliminaire de collecte, de bancarisation et d’expertise des données issues de la littérature grise a été effectué en amont de la réalisation des cartes. Dans le cadre de ce travail, une base de données recensant toutes les observations de lamproies et d’aloses dans l’Hexagone a été créée. La base compte plus de 2 600 enregistrements de présence/absence et d’abondance de ces espèces.

Pour le saumon atlantique et la truite de mer, dont la distribution est déjà bien suivie à l’échelle locale, le travail a principalement consisté en l’agrégation des informations déjà diffusées dans les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), complétées de données ponctuelles sur la distribution récente.

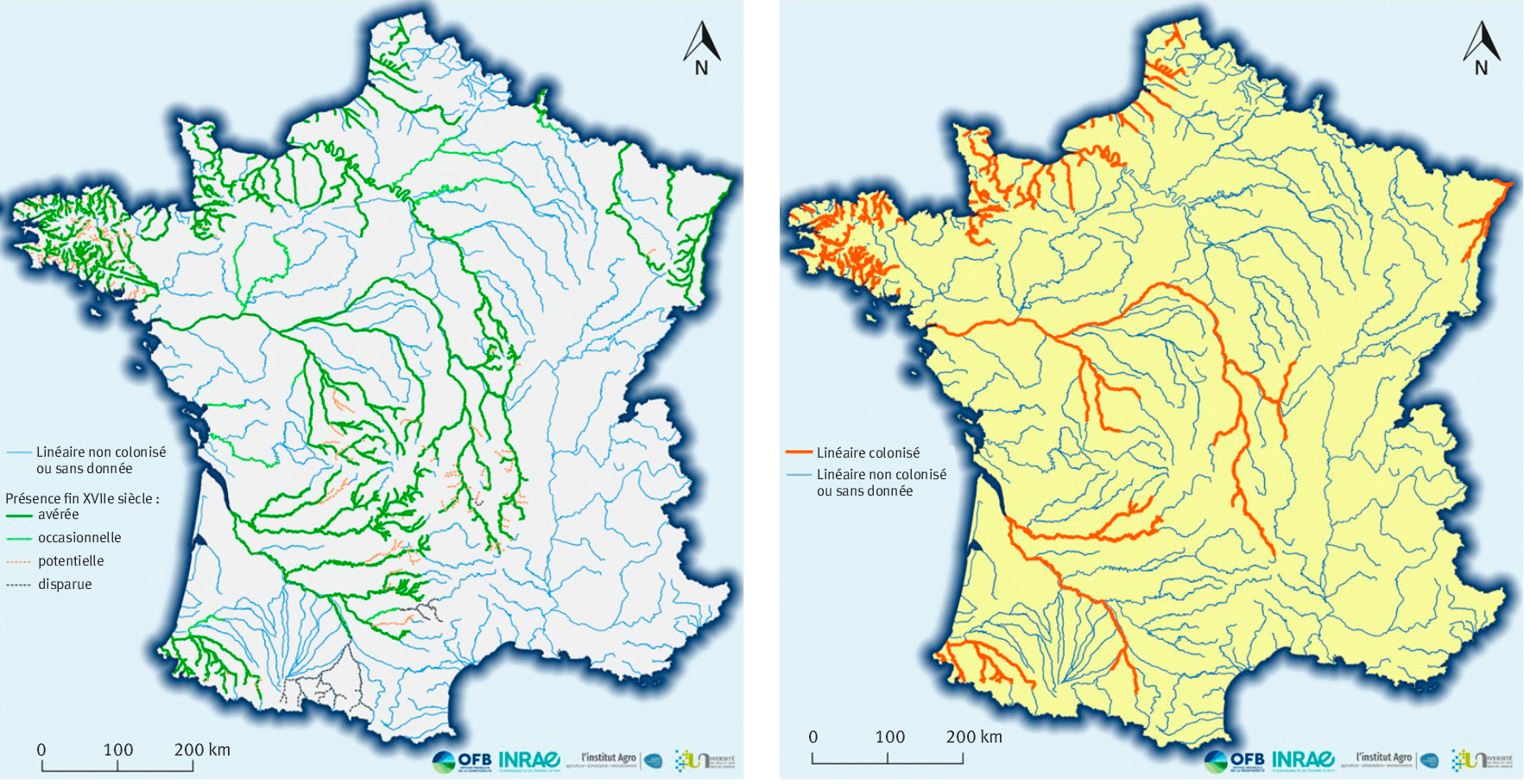

L’étude de la distribution de l’espèce est plus complète pour le saumon avec la réalisation d’une carte de sa répartition à la fin du dix-huitième siècle. Ce travail s’est appuyé sur l’étude d’informations de présence/absence issues de la littérature grise historique couplée à de l’expertise exercée principalement sur l’accessibilité des linéaires. La comparaison des deux cartes donne un aperçu de l’évolution de l’aire de répartition du saumon atlantique dans l’Hexagone (figure 2).

Figure 2. Cartes de distribution historique (à gauche) et actuelle (à droite) du saumon atlantique (Salmo salar) à l’échelle de l’Hexagone.

Les pressions et mesures de gestion

Les pressions

Les pressions sont abordées individuellement. Cet aspect est traité de manière succincte dans la synthèse sur les aloses et les lamproies, tandis qu’une partie spécifique leur est dédiée dans les synthèses sur le saumon atlantique et la truite de mer, pour lesquelles ce sujet est d’avantage documenté. De manière générale, les synthèses traitent des pressions suivantes :

– la pêche : les quantités annuelles déclarées, parfois estimées, sont détaillées par COGEPOMI puis agrégées l’échelle nationale. Les déclarations sont catégorisées en fonction de leur nature : secteur fluvial ou maritime, pêcheur amateur ou professionnel, capture à la ligne ou aux engins. Pour les salmonidés, une carte permet de localiser les communes où les déclarations de captures effectuées par les pêcheurs en eau douce sont les plus nombreuses ;

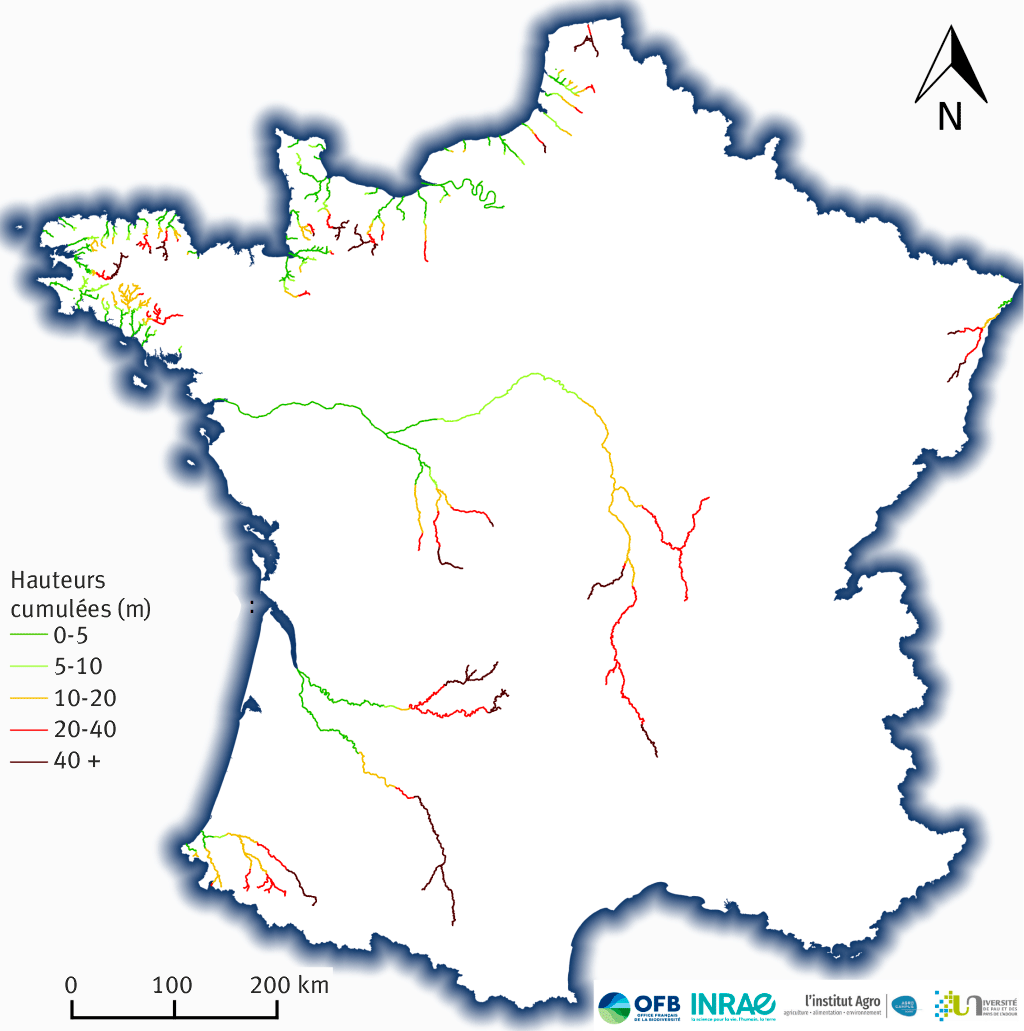

– la fragmentation de l’habitat : une carte issue du croisement des cours d’eau fréquentés par l’espèce et des obstacles recensés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (Sandre, 2022) permet d’avoir un aperçu du linéaire impacté par les obstacles. De même une carte des hauteurs cumulées d’obstacles, de l’aval vers l’amont, sur les cours d’eau fréquentés par ces espèces est produite (figure 3) ;

– la qualité de l’eau : la problématique des polluants est abordée et le résultat du dernier rapportage relatif au bon état chimique des masses d’eau de surface effectué au titre de la directive cadre sur l’eau est présenté ;

– le parasitisme : les informations recueillies sur les principaux parasites, tel que le pou de mer principalement, sont présentés ;

– le changement climatique : ce sujet est abordé succinctement, toutefois les principaux résultats d’études menées sur les effets du changement climatiques sont exposés.

Figure 3. Carte des hauteurs cumulées des obstacles rencontrés sur les cours d’eau de l’Hexagone fréquentés par le saumon.

Les mesures de gestion

Outre les mesures d’encadrement de la pêche qui font l’objet d’un chapitre dédié dans la partie relative à la réglementation en vigueur, les synthèses sur les salmonidés présentent dans le détail les opérations de repeuplement qui ont été effectuées dans l’Hexagone.

L’historique des déversements est détaillé par COGEPOMI, voire par cours d’eau. Les données collectées, qui vont de la moitié du vingtième siècle à la période récente, permettent de visualiser l’évolution des quantités déversées dans le cadre d’opérations de repeuplement.

Les impacts du repeuplement, notamment en termes de génétique, sont également abordés dans la dernière synthèse sur la truite de mer (André et al., 2024) et des pratiques visant à améliorer la gestion par repeuplement y sont exposées.

Conclusion

Ces synthèses fournissent un état des lieux national de la situation des poissons migrateurs amphihalins qui s’appuie sur les connaissances existantes au moment de leur rédaction. Les données et les résultats de leur traitement qui y sont présentés constituent une source d'informations, dont certaines inédites, mise à disposition du public. Elles peuvent servir pour des besoins de gestion, mais aussi dans le cadre d’actions de communication.

Il s’agit d’un travail qui a vocation à être reproduit régulièrement afin d’une part, de poursuivre l’acquisition des connaissances sur la période déjà étudiée et d’autre part, de produire des nouvelles synthèses actualisées.

Remerciements

Nos remerciements vont aux producteurs de données qui par le travail qu’ils mènent sur le terrain permettent d'enrichir les connaissances sur les espèces migratrices amphihalines. Parmi lesquels, par ordre alphabétique : les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) et fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA), les associations migrateurs (BGM, Logrami, Migado, Migradour, MRM, RMM, Seinormigr), les bureaux d’études (Capena, Fish-Pass, Hydro Concept), le comité de bassin versant « Vallée du Léguer », les établissements publics territoriaux de bassin Charente et Vilaine, INRAE, l’OFB, le Parc naturel régional Marais Poitevin, Quimperlé Communauté, le Syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères (SMATAH).

Photo d’entête : © felipecamps (Adobe Stock)

Références

- André, G., Guillerme, N., Sauvadet, C., Diouach, O., Chapon, P. M., & Beaulaton, L. (2018). Synthèse sur la répartition des lamproies et des aloses amphihalines en France. OFB, INRAE, Institut Agro, UPPA. https://hal.inrae.fr/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-03006782

- André, G., Guillerme, N., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Legrand, M., Chapon, P. M., & Beaulaton, L. (2021). Synthèse sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion du Saumon Atlantique en France. OFB, INRAE, Institut Agro, UPPA. https://hal.inrae.fr/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-03222495

- André, G., Josset, Q., Launey, S., Nevoux, M., & Beaulaton, L. (2024). Synthèse sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion de la Truite de mer en France. OFB, INRAE, Institut Agro, UPPA. https://hal.inrae.fr/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-04850787

- Sandre. (2022). Obstacles à l'écoulement – Métropole. Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau. https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/api/records/070df464-73d3-4c00-be2f-93f2a97ef8f5

Résumé

En France, les poissons migrateurs amphihalins font l’objet d’une collecte de données le plus souvent décentralisée, généralement à l’échelle des comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). Partant du constat qu’il n’existait pas de document de synthèse récent à l’échelle nationale sur l’état ces populations, le Pôle MIAME a entamé depuis une dizaine d’années la réalisation de synthèses bibliographiques. À l’heure actuelle, des synthèses ciblées ont été rédigées pour la lamproie marine, la lamproie fluviatile, la grande alose, l’alose feinte, le saumon atlantique et la truite de mer. Ces productions sont destinées à la fois aux gestionnaires locaux et nationaux, dans la mesure où elles permettent de comparer plus aisément l’état des populations entre les territoires.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 7242

Vues: 7242

Téléchargements

PDF: 170

PDF: 170

XML: 35

XML: 35