Fonctionnement hydrologique des zones humides, rôle dans la rétention de l’eau

À la croisée des enjeux écologiques et hydrologiques, les zones humides jouent un rôle clé dans le stockage et la restitution de l’eau, notamment en période d’étiage. Leur diversité morphologique et fonctionnelle rend toutefois leur compréhension complexe et appelle une approche globale. Cet article met en lumière la nécessité d’analyser finement ces milieux pour mieux préserver leurs fonctions essentielles et guider les actions de gestion ou de restauration.

Des zones humides très variées

L’article L211-1 du code de l’environnement fixe la définition : « on entend par zones humides, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Dans l’article R211-108, les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols, les cotes de crue, le niveau phréatique, la fréquence et l’amplitude des marées satisfont les critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.

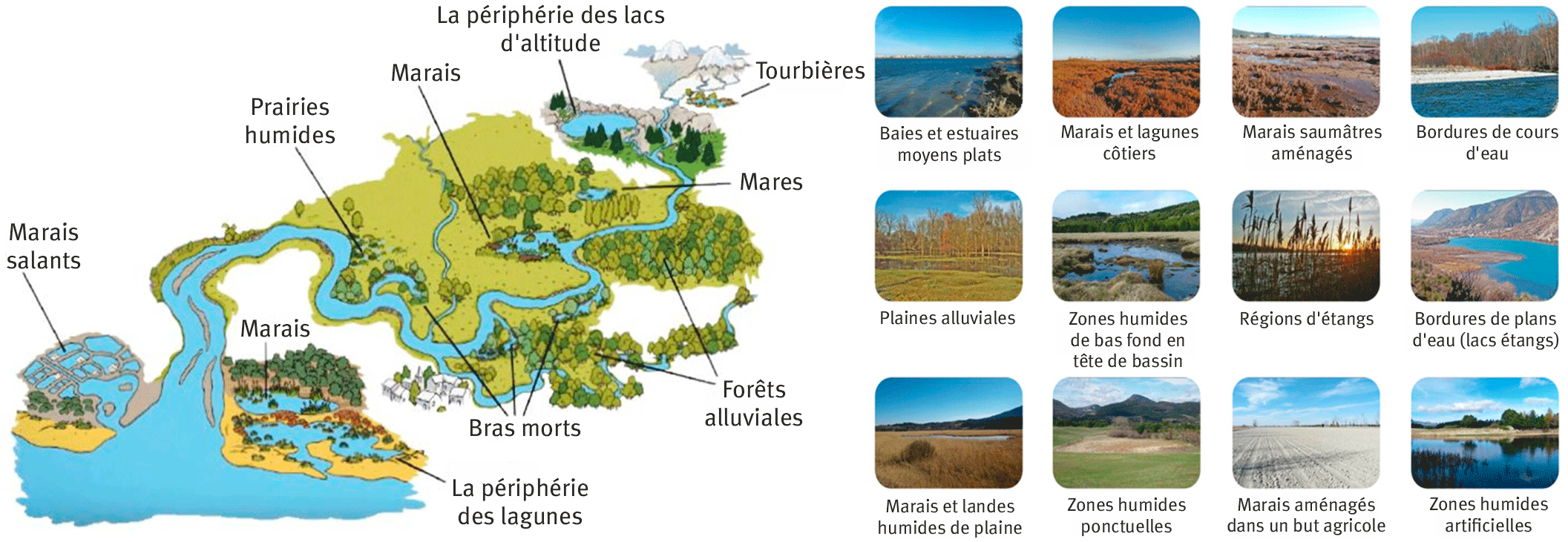

Les zones humides se rencontrent dans différents contextes géographiques où les caractéristiques géologiques et morphologiques conditionnent les modes d’alimentation en eau et de son stockage (figure 1).

Figure 1. Les grands types de zones humides.

Ces contextes géographiques spécifiques déterminent le fonctionnement des zones humides et leur confèrent des rôles hydrologiques et des interactions nuancés (figure 2). Les travaux de caractérisation des critères fonctionnels des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée en soixante-deux écorégions distinctes traduit cette diversité (Chambaud et al., 2012).

Des fonctionnements différenciés

Les zones humides déconnectées des cours d’eau

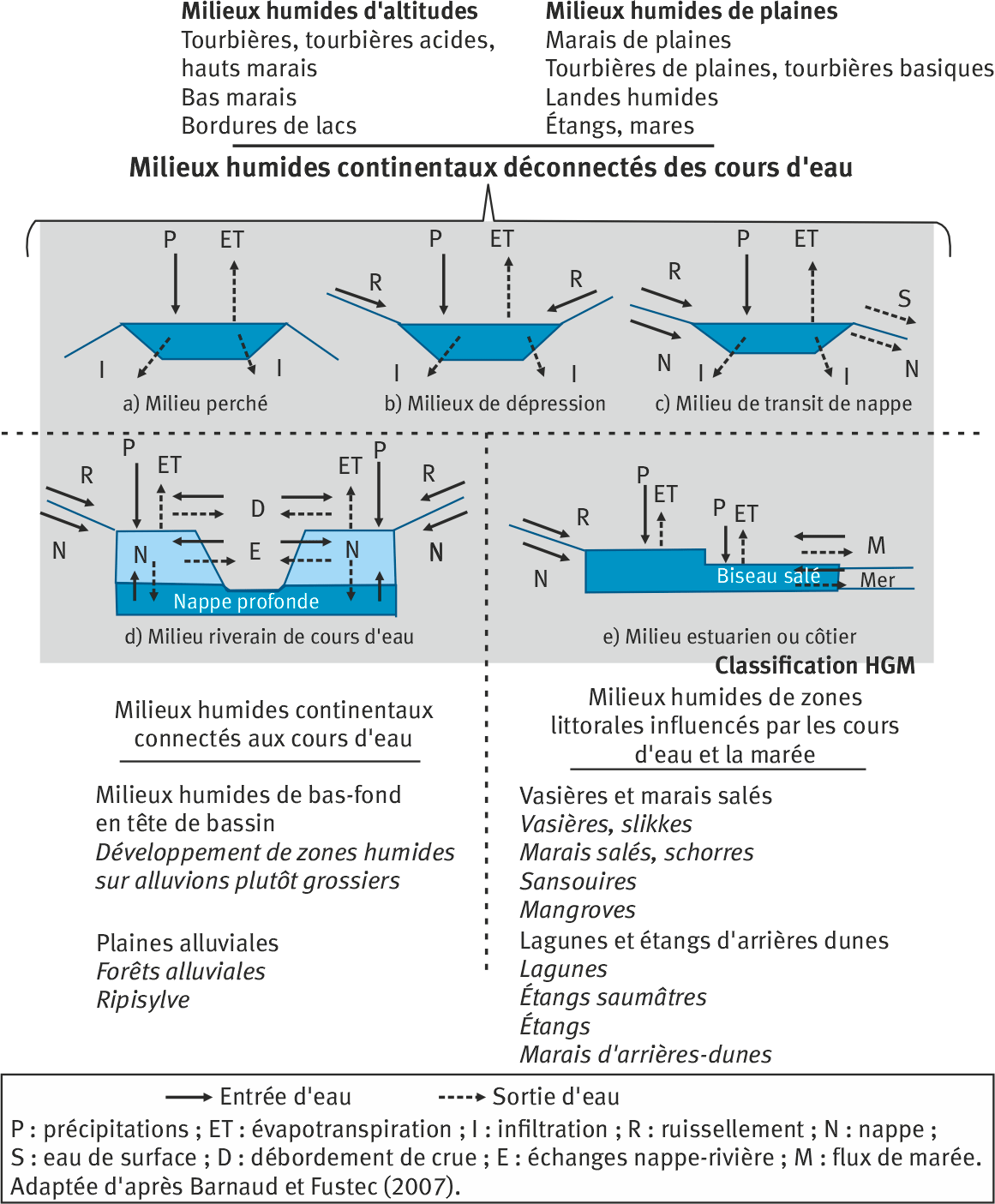

Elles concernent des situations de sommets et de plateaux mais aussi de transit de nappe en tête de bassin versant. Les milieux perchés (figure 2a) sont alimentés uniquement par les précipitations ; les cuvettes (figure 2b) sont alimentées par les précipitations et le ruissellement. Ici les départs d’eau se font par l’évapotranspiration voire par infiltration si la perméabilité du substrat le permet. Les milieux de transit de nappe (figure 2c) sont alimentés par les précipitations, le ruissellement et la connexion en amont avec une nappe souterraine ou de versant de puissance variable (arène d’altération, exsurgence sur plancher marneux ou argileux). Les départs d’eau s’opèrent par évapotranspiration, infiltration si la perméabilité du sol est favorable, mais aussi par écoulements hypodermiques dans les colluvions, les nappes de versant ou les plans d’eau.

Face aux effets du changement climatique, en l’absence de pression humaine, ces modèles de zones humides sont plutôt résilients. Leur fonctionnement hydrologique dépend essentiellement des précipitations (quelle que soit leur répartition), du ruissellement, d’échanges avec des nappes souterraines ou de pente qui engorgent le sol de façon temporaire ou permanente conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement.

Figure 2. Classification des zones humides selon les critères hydrogéomorphologiques.

Les milieux humides continentaux connectés aux cours d’eau

Ils concernent les petits cours d’eau de tête de bassin versant et les plaines alluviales de taille variable (figure 2d). La densité du chevelu hydrographique en tête de bassin versant concrétise son rôle de château d’eau (précipitations, infiltrations, nappes souterraines). Les volumes d’eau stockée dans les aquifères alluviaux sont d’autant plus importants que les substrats perméables présentent une texture fine et un volume important. La saturation en eau des zones humides dépend des précipitations et des échanges avec le cours d’eau lors de son cycle hydrologique. Les plaines alluviales habituellement inondées constituent de vastes zones humides (lit majeur), qui sur le plan fonctionnel, ne se réduisent pas aux seuls écosystèmes humides unitaires identifiés (mares, roselières, ripisylves, forêts alluviales, prairies humides…). La période de retour d’un évènement de crue peut être déterminée par la loi de Gumbel dans laquelle il suffit de rentrer un débit pour connaitre sa probabilité. Les crues régulières de fréquence un à trois ans permettent de satisfaire le critère « les plaines habituellement inondées » de la définition (Oberti et al., 2003).

Par exemple pour la plaine de la Saône, plusieurs paramètres relatifs à la submersion sont à considérer (Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne, 1994) :

– la fréquence des crues, qui varie dans l’année. Pour une crue de 4 mètres à Mâcon, la fréquence prévisible est de chaque année entre novembre et mars, un peu moins d’une année sur deux (neuf années sur vingt) entre avril et juin, une année sur quatre entre août et octobre ;

– la durée de submersion, modifiée localement par la microtopographie de la plaine inondable (bourrelet de berge, dépression, zone plane), la granulométrie et la texture des sols, la présence d’affluents, les précipitations, le ruissellement et l’endiguement. Quatre classes de durée croissante de submersion sont retenues, moins de huit jours, huit à quinze jours, quinze à vingt jours et plus de vingt jours ;

– la durée de ressuyage, qui reflète la propriété des sols à retrouver leur capacité au champ, se classe en trois catégories, ressuyage rapide des sols sableux (trois jours), ressuyage moyen des sols limono-sableux (huit jours) et ressuyage lent des sols limono-argileux et argileux (quinze jours).

En couplant la durée de crue avec le temps de ressuyage, on obtient un total minimum de onze jours et un maximum supérieur à plus de trente-cinq jours consécutifs de phase d’anoxie des sols. Cela conditionne la réalisation des processus écologiques, des fonctions hydrologique, biogéochimique et biologique qui en résultent, du fonctionnement des zones humides alluviales et leurs interactions avec l’hydrosystème.

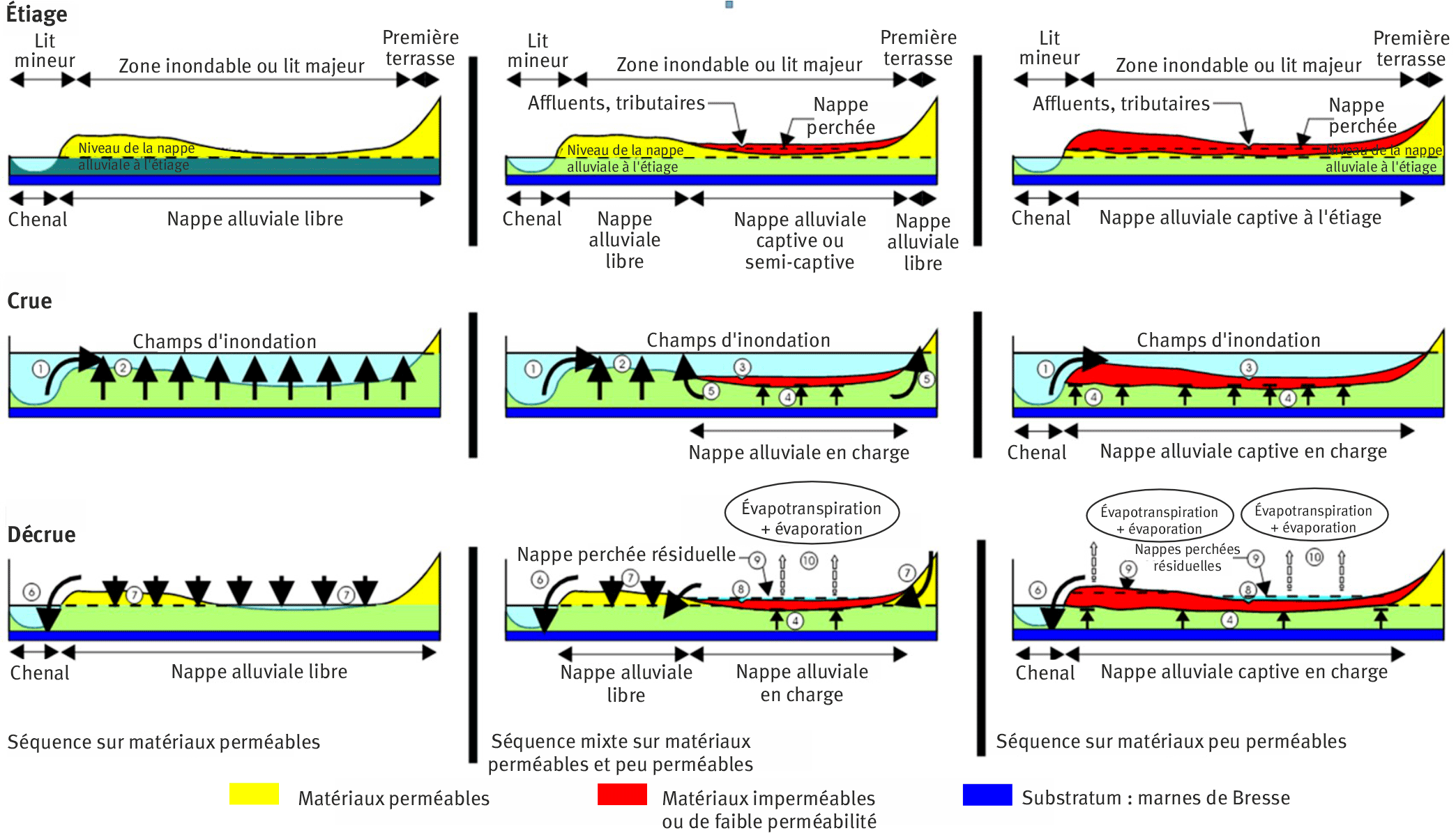

Le fonctionnement (figure 3) est ici plus complexe à appréhender en raison des multiples interactions entre les différents compartiments physiques. En plus des précipitations et des apports par ruissellement, les échanges se font verticalement avec les battements saisonniers de la nappe alluviale libre et les infiltrations durant les crues. La perméabilité des berges favorise des échanges entre le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement. Le sens des flux s’inverse selon le cycle hydrologique de basses et de hautes eaux. Les départs d’eau s’effectuent par évapotranspiration, drainage de la nappe et l’écoulement du cours d’eau. Les nappes perchées sur des matériaux imperméables sont alimentées par les précipitations et les crues. Leurs eaux excédentaires s’évacuent plus lentement par évapotranspiration et écoulement latéral en l’absence d’infiltration gravitaire due à l’imperméabilité du substrat. L’aquifère alluvial est captif et en charge sous les matériaux imperméables et empêche tout échange avec les milieux de surface.

Figure 3. Fonctionnement hydrologique de la plaine inondable de la Saône selon les caractéristiques granulométriques des matériaux alluvionnaires.

Avec les effets du changement climatique ces milieux humides continentaux connectés au cours d’eau sont vulnérables. La rectification des cours d’eau a favorisé leur incision et elle constitue un facteur aggravant. Les prévisions indiquent à l’avenir des débits estivaux plus faibles qui limiteront les interactions entre nappe-cours d’eau et cours d’eau-nappe, les volumes d’eau stockés dans les aquifères, les échanges avec les zones humides alluviales. En raison d’une fréquence de crue plus aléatoire, il peut en résulter une perte fonctionnelle importante de la plaine inondable (accès aux frayères, recharge des nappes et ressource en eau, intensité des phases d’anoxie des sols…).

Rappelons que la vocation physique du lit majeur est de permettre le stockage de l’eau lors des crues, ce qui écrête les débits de pointe, diffère les écoulements vers l’aval, recharge les nappes, stimule le fonctionnement des zones humides, fixe les sédiments fins, détermine la différenciation des habitats naturels et des communautés biologiques associées.

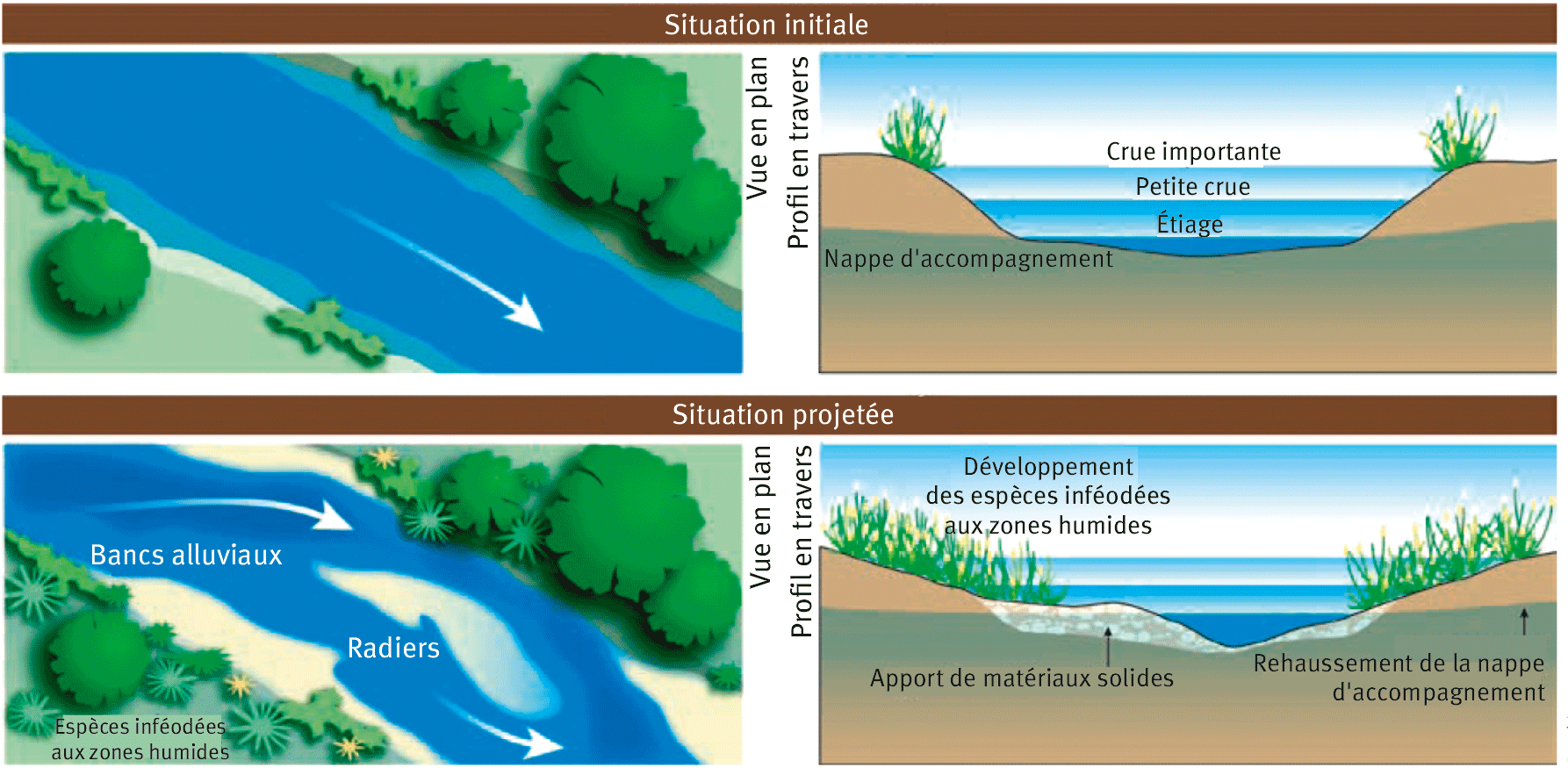

Les aquifères sont des réservoirs naturels qui offrent des capacités de stockage considérables. À la suite des travaux de rectification des cours d’eau, un calcul des volumes perdus par les aquifères, pourrait constituer un indicateur pertinent des ressources disponibles en eau comparées aux pertes consécutives aux aménagements et à l’incision des cours d’eau. L’incision des cours d’eau favorise le drainage des aquifères, accélère les écoulements vers l’aval, réduit les occurrences des crues et avec elles la recharge des nappes d’accompagnement. Pour les secteurs caractérisés par une forte tension sur la ressource en eau, un calcul des volumes perdus à la suite des aménagements hydrauliques des cours d’eau montrerait l’intérêt de recourir à la restauration hydromorphologique (figure 4) pour recharger les aquifères et permettre une reconquête durable d’une partie des volumes perdus.

Un bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau, une hydrologie pérenne, une mobilisation du stock sédimentaire, un rehaussement du plancher alluvial sont des conditions indispensables à la recharge durable des nappes alluviales. Ces conditions sont susceptibles de réduire les tensions sur la disponibilité de la ressource en eau durant les périodes critiques en complément de la sobriété. Pour s’adapter aux effets du changement climatique, la restauration hydromorphologique des cours d’eau et consécutivement de leurs plaines inondables sont des solutions sans regret.

Toutefois cette restauration est de nature à favoriser les faibles crues. Il s’agira alors d’arbitrer entre :

– les intérêts de ces petites crues pour la recharge des nappes et la reconstitution du stock (débit biologique, prélèvements pour les activités humaines, soutien des débits d’étiage) ;

– les contraintes générées par ces petites crues sur les populations ;

– les adaptations consécutives des usages dans les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau.

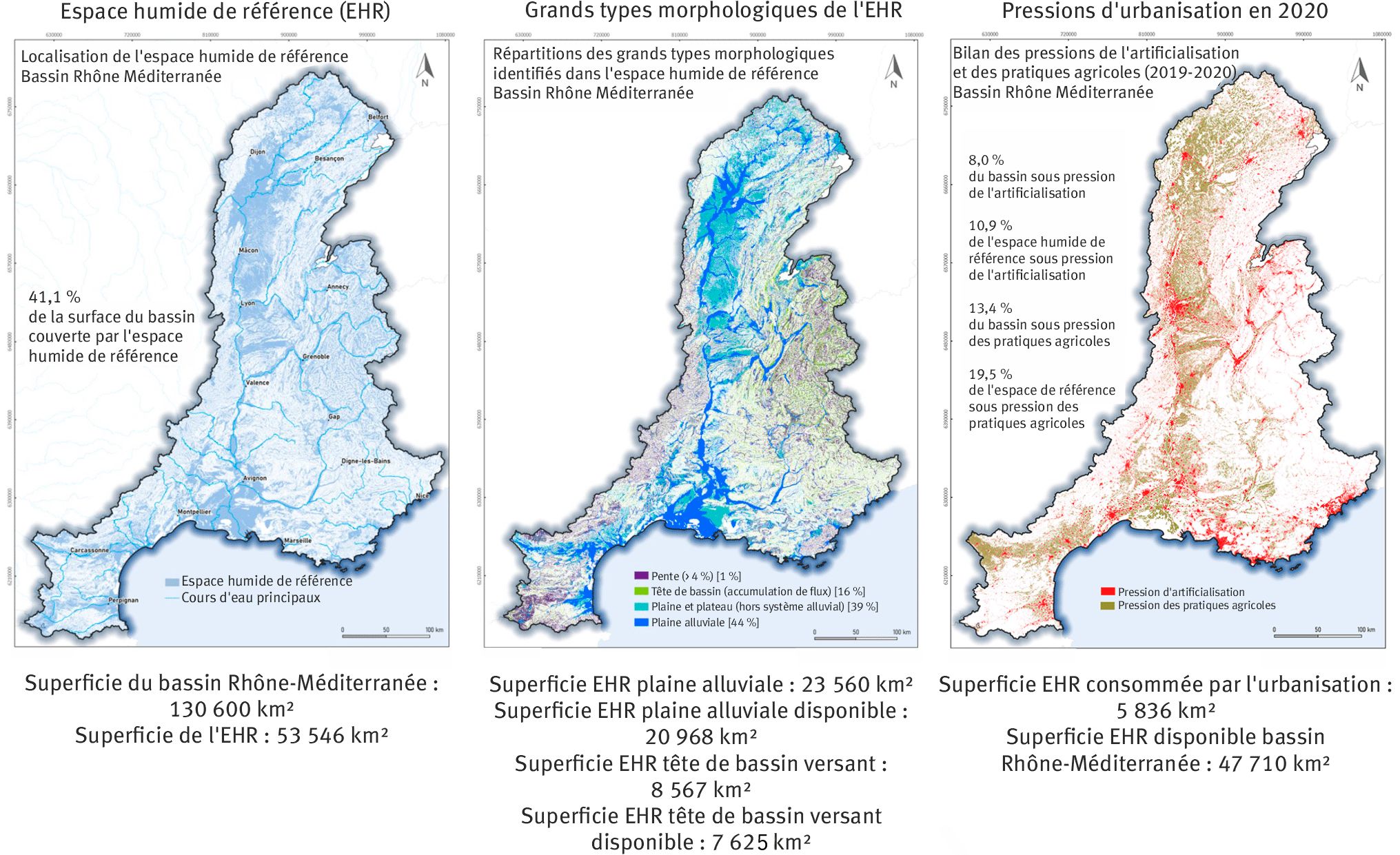

L’espace humide de référence (EHR) a été localisé à partir des modèles fonctionnels des soixante-deux écorégions du bassin Rhône-Méditerranée (Bouscary, 2020 ; Catteau, 2017 ; Chambaud et al., 2012). Ce travail a mobilisé des bases de données géographiquement homogènes (modèle numérique de terrain à 25 mètres, BD Charm 50) avec des protocoles géomatiques supervisés (accumulation de flux, formes du relief, pente, lithologie favorable à la rétention de l’eau). L’EHR, référentiel du bassin Rhône-Méditerranée (Chambaud et Bouscary, 2022) couvre les plaines alluvionnaires actuelles et les zones de plateau et de pente (encadré 1).

L’EHR rend compte des superficies bénéfiques à l’accumulation et à l’infiltration de l’eau. Il permet une illustration de la répartition géographique des grands types morphologiques qui le composent et le calcul des superficies consommées par l’urbanisation et l’artificialisation. Les superficies disponibles de l’EHR, c’est-à-dire celles qui n’ont pas disparu sous l’imperméabilisation et l’urbanisation, peuvent être utilisées comme un masque pour procéder à différents calculs d’occupation du sol ou de vulnérabilité à l’accumulation et l’infiltration du ruissellement intense pluvial par exemple (Michon, 2022).

Hypothèse : un rehaussement de 20 cm du plancher alluvial des cours d’eau de plaine et de 30 cm pour les cours d’eau de tête de bassin appliqué à l’EHR disponible, contribue à stocker de nouveaux volumes d’eau.

La pression d’urbanisation dans l’EHR est de 11 % en 2020 (5 836 km²), c’est-à-dire que ces surfaces ont définitivement disparu. L’EHR du bassin Rhône-Méditerranée disponible en 2020 est de 47 710 km² (53 546 – 5 836 km²). Ces superficies permettent d’accumuler les eaux ruisselées et de les infiltrer dans les sols (Michon, 2022).

Pour les types morphologiques des plaines alluviales et des têtes de bassin, l’EHR disponible est respectivement de 20 968 km² et 7 625 km². Avec un coefficient de stockage des alluvions estimé à 10 % en moyenne dans la littérature scientifique, le volume d’eau supplémentaire attendu dans les aquifères des plaines alluviales, est de 420 km3 (20 968 km² x 0,2 m x 10 %) et 228 km3 pour les nappes d’accompagnement des têtes de bassins (7 625 km² ha x 0,3 m x 10 %).

Malgré des incertitudes importantes (coefficient de stockage, modélisation de l’EHR et de ses morphotypes, modélisation de la pression d’urbanisation-artificialisation, capacité de stockage des alluvions résultant du transit sédimentaire), un rehaussement modeste du plancher alluvial des cours d’eau du bassin Rhône-Méditerranée pourrait contribuer au stockage de nouveaux volumes d’eau dans les nappes d’accompagnement. Ces stocks sont estimés ici à 648 km3 soit 648 millions de m3. Ces volumes sont à mettre en perspective avec le second plan de bassin d’adaptation au changement climatique 2024-2030 et avec une réduction globale de 10 % des eaux prélevées en 2030 :

– 240 millions de m3 de réduction des prélèvements pour l’eau potable ;

– 100 millions de m3 de prélèvements agricoles dans les secteurs en déséquilibre ;

– 120 millions de m3 pour les usages industriels hors refroidissement des centrales nucléaires.

Cette hypothèse montre que la restauration fonctionnelle des cours d’eau (hydrologie, morphologie, continuité sédimentaire) constitue un remède global, pertinent et durable. Il n’y a pas de fatalité. Les infrastructures naturelles pour stocker l’eau existent dans les territoires, ce sont les aquifères. Aussi, il est nécessaire d’inverser la tendance d’incision des cours d’eau qui drainent les nappes et appauvrissent les stocks d’eau disponibles. La restauration des cours d’eau et de leur espace de bon fonctionnement, est une bonne solution d’adaptation aux effets du changement climatique, tant pour les sécheresses que pour les crues.

Les zones humides littorales

Les zones humides littorales (figure 2e) sont caractérisées par les mouvements du front salin résultat des intrusions marines quotidiennes dans les eaux douces des fleuves (marées, élévation du niveau marin, coin salé). En période de basses eaux, le Rhône voit les eaux de son embouchure avec la Méditerranée s’enrichir en sel. Cette salinisation pose des problèmes d’usage avec une eau impropre à l’irrigation.

Pour la côte méditerranéenne aux marées centimétriques, les habitats humides sont principalement alimentés par des nappes d’eaux salées, les précipitations et les apports latéraux d’eau douce (karst, transfert de la Durance vers la Crau, pompage dans le Rhône pour alimenter les canaux d’irrigation…). Les départs d’eau se font par drainage, évapotranspiration, les infiltrations d’eau douce qui pèsent sur le biseau salé, limitent la remontée de ce dernier à la surface des sols. Aujourd’hui cet équilibre hydrologique contraint par une forte empreinte anthropique (endiguement, baisse du débit estival, pompage et gestion hydraulique) est très précaire.

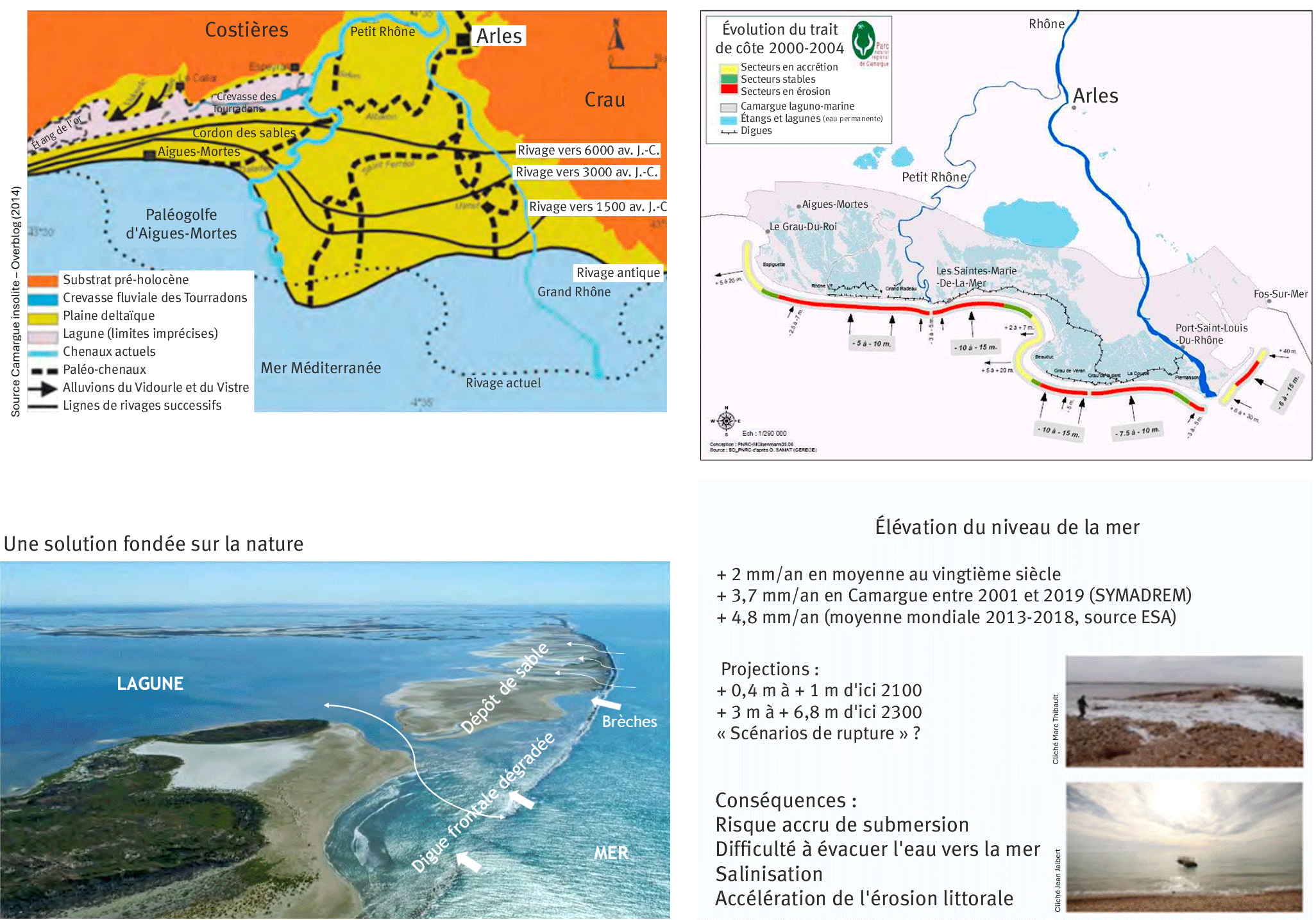

Les effets du changement climatique ont pour conséquences des intrusions salines et des submersions marines plus fréquentes consécutives de l’élévation du niveau marin et de la dilatation des eaux conséquence des températures plus élevées. Il en résulte un recul du trait de côte, une remontée consécutive du biseau salée dans les terres et d’un coin salé qui remonte plus en amont dans le Rhône. Parallèlement, il est constaté la reconstitution d’un lido et de dunes dans les lagunes littorales, qui formalise un nouveau trait de côte en équilibre avec les conditions hydrodynamiques marines locales actuelles. La mobilité du delta du Rhône et du trait de côte entre – 6 000 ans et aujourd’hui montre qu’avec l’élévation actuelle du niveau de la Méditerranée et les tempêtes hivernales, la Camargue recule (– 5 à – 10 mètres selon les secteurs). L’équilibre hydrodynamique se déplace en arrière des digues, à la suite de brèches successives, les lagunes jouent le rôle de tampon et favorise la reconstitution d’un lido, qui formalise le nouveau trait de côte. Ce laisser faire constitue un processus assimilé à une solution fondée sur la nature (figure 5).

Figure 5. Mobilité du delta du Rhône et du trait de côte au fil du temps.

Les conditions d’alimentation en eaux saumâtres et salines évoluent et avec elles les caractéristiques fonctionnelles des zones humides. À la suite des intrusions salines répétées et la proximité du biseau salé, les habitats d’eau douce cèdent leur place aux habitats saumâtres voire salins avec des cortèges d’espèces végétales qui se modifient en équilibre dynamique avec les facteurs abiotiques.

Cette évolution interroge ! Alors que les facteurs édaphiques se modifient profondément avec le changement climatique, les apports hydrauliques d’eau douce du Rhône pour préserver les habitats constituent-ils une gestion durable et raisonnable ? Faut-il préserver des habitats et des espèces à forte valeur patrimoniale avec des apports d’eau douce dont la ressource du Rhône devient moins disponible ou accepter l’évolution adaptative et la résilience écologique des habitats et des espèces, quelle que soit leur valeur patrimoniale ?

Conclusion

Les zones humides sont des écosystèmes complexes en interactions avec les processus hydrologiques, biogéochimiques et biologiques de l’hydrosystème. Le fonctionnement des zones humides et les échanges avec les milieux adjacents sont conditionnés par leurs positions dans le paysage (sommet, versant, plateau, vallée, littoral), les facteurs physiques qui modèlent le territoire (roche dure, tendre, perméable, imperméable ; topographie, forme du relief…) et leur agencement spatial (taille, morcellement, continuité, discontinuité…). Ainsi la diversité des zones humides explique qu’elles ne contribuent pas toutes aux fonctions avec la même intensité. Le référentiel du bassin, l’espace humide de référence donne à voir la continuité indispensable à la circulation de l’eau et à son infiltration dans les sols. Sur fond de changement climatique et d’évolution des processus écologiques, cette connaissance aide à décider ce qui doit être préservé, où agir en priorité pour restaurer le fonctionnement, savoir renoncer pour pérenniser l’hydrologie des zones humides et les services qu’elles rendent à la collectivité.

Remerciements

Merci à Benoit Terrier, expert en hydromorphologie au siège de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et à Frédéric Laval, directeur de projet « Eaux milieux naturels » chez Ginger Burgeap pour leur relecture bienveillante.

La politique du bassin en faveur des zones humides, L’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée. Eaufrance.fr. https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/preservation-et-restauration-des-milieuxzones-humides/la-politique-du-bassin-en-faveur-des-zones

_____________________________

Photo d’entête : V. Pagneux (INRAE)

Références

- Arnassant, S., Bonton, N., Mathevet, R., Jalbert, J., & Vento, V. (2022). Le changement climatique dans le delta du Rhône [communication orale]. Huitième rencontre du Réseau Rhône & Saône du 24 novembre 2022, Nîmes. https://reseau-cen.org/wp-content/uploads/4-deltarhone.pdf

- Barnaud, G., & Fustec, E. (2007). Conserver les zones humides : pourquoi ? Comment ? Educagri éditions, Dijon, Coll. Sciences en partage, 295 p.

- Bouscary, P. (2020). Localisation de l’espace de référence des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée [mémoire de fin de master Gestion territoriale du développement durable, Université Bordeaux Montaigne]. 79 p.

- Catteau, S. (2017). Tests méthodologiques pour la localisation des zones humides dans le bassin Rhône-Méditerranée et la qualification des fonctions et pressions [mémoire de fin de master, université de Rouen Normandie]. 55 p.

- Chambaud, F., Lucas, J., & Oberti, D. (2012). Guide pour la reconnaissance des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée. Volume 1 : méthode et clés d’identification. 138 p + annexes. Volume 2 : fiches des écorégions et clés d’identification. Agence de l’eau Rhône Méditerrané et Corse. 257 p.

- Chambaud, F., &, Bouscary, P. (2022). L’espace humide de référence (EHR) : un nouveau référentiel en appui à la gestion des zones humides. Concept, méthode, résultats et utilisation. Collection eau & connaissance. Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 63 p + annexes.

- Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne. (1994). Étude de l’agriculture dans le champ d’inondation de la vallée de la Saône : aptitudes agronomiques. Syndicat mixte pour l’aménagement de la Saône et du Doubs. Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne.140 p + annexes.

- Comité de bassin Rhône Méditerranée. (2021). Et si les zones humides était un atout pour mon territoire ? 42 p. https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_103152/fr/et-si-les-zones-humides-etaient-un-atout-pour-mon-territoire

- Couderchet, L., Chambaud, F., & Catteau, S. (2022). De la reconnaissance des habitats alluviaux à la définition fonctionnelle des zones humides. Allers-retours entre les bassins de la Loire et du Rhône ». Dynamiques environnementales, 49-50, 54-84. https://doi.org/10.4000/dynenviron.7315

- Michon, C. (2022). Analyse de l’évolution de la pression d’artificialisation sur la production du ruissellement intense pluvial dans quelques bassins versants du bassin Rhône- Méditerranée [mémoire de master 2, Université Jean Moulin Lyon 3]. 91 p.

- Oberti, D., Chambaud, F., & Simonnot, J. L. (2003). Formalisation d’une méthode de délimitation des zones humides selon les critères de la loi sur l’eau : application à la région Bourgogne. Ingénieries-EAT, 36, 19–27. https://revue-set.fr/article/view/6003

- OFB. (2021). Le recueil sur l’hydromorphologie des cours d’eau. https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-recueils-dexperiences/recueil-dexperiences-lhydromorphologie

- Rapin, A., Fontanel, F., & Chambaud, F. (2021). Fonctions hydrologique, biogéochimique et biologique des zones humides : éléments de connaissance. Collection « eau & connaissance ». Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 198 p.

Résumé

Quels sont les rôles hydrologiques des zones humides dans le stockage des eaux météoriques et leur restitution durant l’étiage ? Cette interrogation est récurrente et la diversité des zones humides ne permet pas de disposer d’une réponse simple, unique et définitive. Selon les types morphologiques de zones humides, l’intensité des fonctions hydrologiques et biogéochimiques diffèrent de même que les services écosystémiques rendus à la société. Les facteurs fonctionnels abiotiques et le fonctionnement continu impliquent une analyse globale et systémique des zones humides dans leur environnement. La fonction hydrologique doit être en bon état pour induire un engorgement permanent ou temporaire des sols. Comprendre les processus écologiques à l’origine des fonctions et du fonctionnement est indispensable pour agir efficacement et durablement quand cela est nécessaire (restauration hydrologique, réduction et maitrise des pressions à l’origine des dysfonctionnements).

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 7760

Vues: 7760

Téléchargements

PDF: 276

PDF: 276

XML: 25

XML: 25