Le pôle pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement (MIAME) – Bilan d'activité 2019-2024

Les amphihalins, espèces qui effectuent leurs cycles biologiques entre les milieux marins et dulçaquicoles, font l’objet de préoccupations et de mesures de protection grandissantes. Le pôle pour la gestion des MIgrateurs AMphihalins dans leur Environnement (MIAME) rassemble des compétences scientifiques et techniques uniques en France. Ses travaux ont une vocation opérationnelle pour la préservation de cette biodiversité remarquable et de ses habitats. Ce numéro spécial de la revue Science Eaux & Territoires présente une sélection des résultats acquis sur la période 2019-2024.

Pourquoi les migrateurs amphihalins ?

Les espèces migratrices amphihalines sont les animaux aquatiques, poissons et macrocrustacés en majorité, qui effectuent leurs cycles biologiques alternativement entre les milieux aquatiques continentaux et marins. Les plus connues sont des poissons comme le saumon Atlantique Salmo salar, l’esturgeon européen Acipenser sturio ou l’anguille européenne Anguilla anguilla, mais certaines espèces de lamproies et crustacés peuvent aussi être amphihalines. On les retrouve sur la majeure partie des territoires français, d’Hexagone et d’Outre-mer, malgré leur raréfaction lors du siècle écoulé. Ce sont des espèces à valeur patrimoniale et économique (pêches professionnelles et amateurs). De par leurs cycles biologiques particuliers, elles sont sensibles aux pressions océaniques et continentales, notamment les ruptures de continuité écologique sur leurs routes migratoires. De fait, beaucoup d’entre elles ont des statuts de conservation préoccupants voire critiques, et sont listées aux annexes des grandes conventions ou règlements internationaux sur la biodiversité (DHFF, DCSMM, Bonn, Berne, OSPAR, CITES notamment ; les sigles sont expliqués dans l’encadré 1). Elles font aussi l’objet de réglementations spécifiques (règlement européen anguille, articles R436-44 et suivants du code de l’environnement, plans nationaux d’actions).

De ce fait, les migrateurs amphihalins font l’objet d’une attention particulière de la part de nombreux acteurs en prise avec les enjeux de la biodiversité, de la préservation et de la restauration de la nature. La commission européenne et diverses organisations internationales sont impliquées, souvent via des comités d’experts internationaux (CIEM, UICN, OCSAN). Au niveau national, le sujet des migrateurs amphihalins concerne plusieurs directions ministérielles en charge de l’écologie et de la pêche (DEB et DGAMPA au ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche), ainsi que leurs services déconcentrés (DREAL, DIRM, DDTM), et les Agences et Offices de l’eau. De plus, on compte sur le territoire un important maillage de structures techniques en charge des suivis des poissons migrateurs et de la restauration de leurs habitats (EPTB, fédérations de pêche, associations migrateurs, parcs régionaux, communautés d’agglomérations). Enfin, différents acteurs du monde socio-professionnel entretiennent un lien direct avec les migrateurs amphihalins et/ou leur environnement : pêche professionnelle ou de loisirs, production d’électricité, activités des zones portuaires et voies navigables, audits environnementaux.

Dans ce contexte et en interaction avec ces acteurs, le pôle pour la gestion des MIgrateurs AMphihalins dans leur Environnement (MIAME) agit en anticipation ou en réponse aux questions relatives à la gestion des espèces amphihalines. Il développe des activités opérationnelles pour préserver cette biodiversité remarquable et ses spécificités, ainsi que les écosystèmes continentaux, estuariens et marins qui les abritent.

Au niveau international

Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Bonn : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

CIEM : Conseil international pour l’exploration de la mer.

CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

DCSMM : Directive cadre stratégie pour le milieu marin.

DHFF : Directive européenne pour la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

OCSAN : Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord.

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord Est.

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature.

Au niveau français

Agences et Offices de l’eau.

COGEPOMI : Comité de gestion des poissons migrateurs.

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer.

DEB : Direction de l’eau et de la biodiversité (ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche).

DGAMPA : Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche).

DIRM : Direction interrégionale de la mer (ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche).

DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer.

EPTB : Établissements publics territoriaux de bassin.

Le pôle MIAME

Qui sommes-nous ?

Les activités du pôle MIAME prennent leur source dans les travaux pionniers débutés dans les années 1970 entre le Conseil supérieur de la pêche et l’INRA, sur les populations de poissons migrateurs amphihalins de l’Hexagone (Baglinière et Porcher, 2019). Au fil des décennies et au gré des remaniements des organismes, un accord-cadre fut signé en 2008 entre l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et l’INRA, dont l’un des domaines concerne le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et les changements globaux. Alimenté par de nombreuses recherches sur les migrateurs amphihalins, cet accord-cadre resserre un peu plus les liens entre les équipes des deux organismes. Un premier pôle de recherche et développement entre l'ONEMA et l'INRA est créé en 2013 (pôle Gest’Aqua 2013-2018). Fruit d’un processus long d’une cinquantaine d’années de collaboration, c’est finalement en 2019 que fût adoptée la convention de partenariat public-public entre les quatre organismes qui contribuent actuellement au pôle MIAME

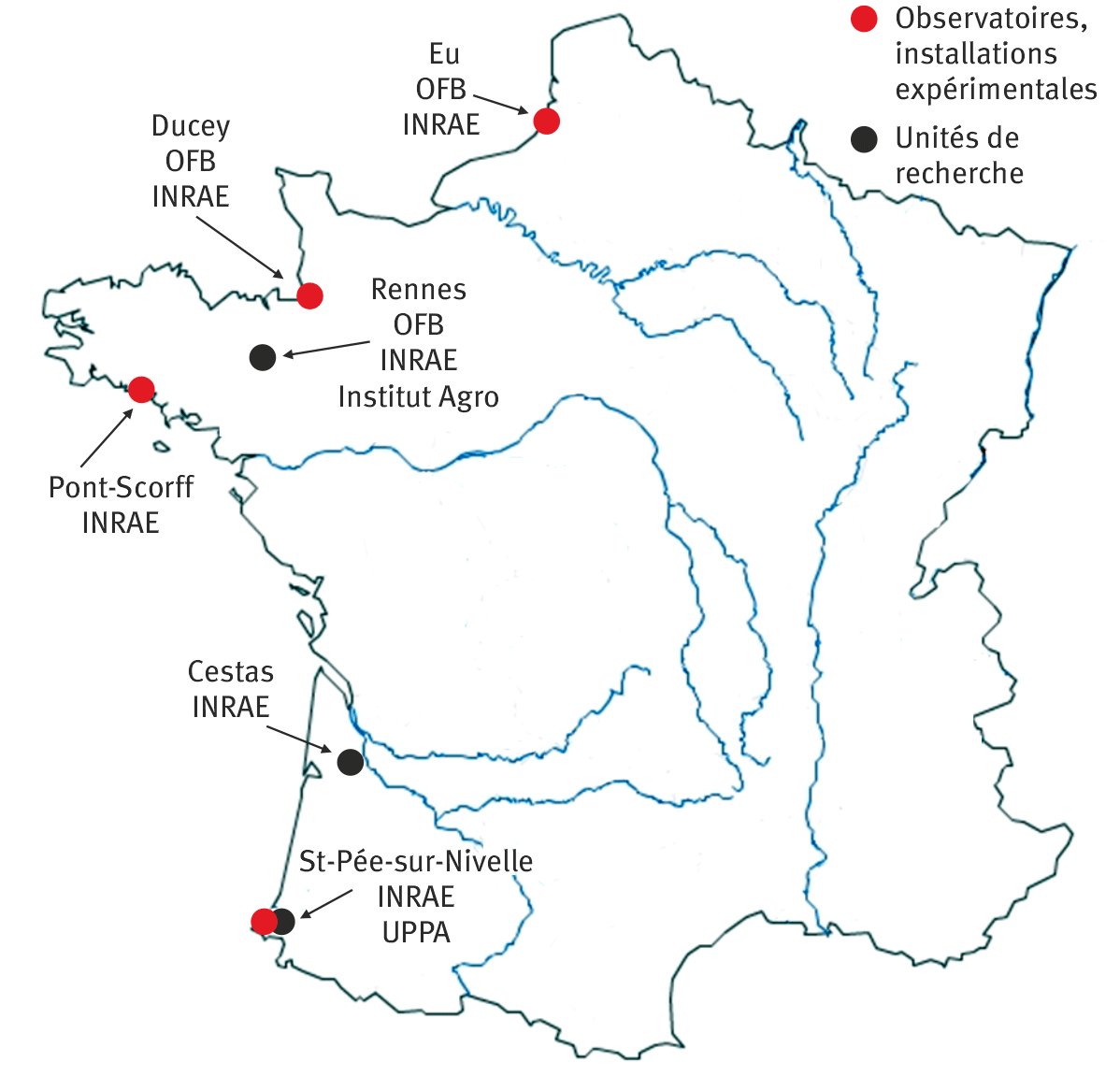

Le pôle MIAME regroupe une grande partie des équipes de recherche travaillant sur les espèces amphihalines à l’échelle nationale (figure 1). Il mobilise des moyens humains et financiers des quatre établissements partenaires (encadré 2). Des collaborations avec d’autres équipes nationales sont aussi établies sous l’égide du pôle. Le pôle intègre enfin les observatoires long terme de l’ORE DiaPFC

Figure 1. Implantations nationales du pôle MIAME.

Les pôles R&D entre l’OFB et ses partenaires de recherche centrés sur les enjeux de la biodiversité, ont pour objectif de constituer des équipes mixtes scientifiques et techniques nationales de référence sur leurs thématiques spécifiques. Afin d’accompagner les politiques publiques sur la biodiversité et la préservation comme la restauration des milieux qui la soutiennent, chaque pôle identifie les besoins prioritaires et conduit des travaux de recherche finalisée, de transfert des connaissances et d’expertise. Il est régi par une convention de coopération pluriannuelle qui, dans le cas du pôle MIAME, concerne trois établissements publics de tutelle en plus de l’OFB : INRAE, l’institut Agro et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Sur la période d’exercice 2019-2024, une quarantaine d’agents titulaires s’est impliquée dans les travaux du pôle. Le montage financier de la convention entre les établissements permet de dégager un budget annuel qui alimente notamment ses travaux de recherche.

Un binôme de direction, nommé dans la convention, a pour rôle de définir le schéma d’orientation stratégique du pôle sous la forme d’une feuille de route, d’assurer son application et sa gestion financière. La direction s’entoure d’un comité de direction (CODIR) regroupant des représentants des sept entités constitutives du pôle : OFB-DRAS (Direction Recherche et Appui Scientifique, service Conservation et gestion durable des espèces exploitées), OFB-DSUED (Direction Surveillance, Évaluation et Données, service Eau et milieux aquatiques), unité d’appui et de recherche PATRINAT (OFB-MNHN-CNRS-IRD), unités mixtes de recherches DECOD (INRAE, l’Institut Agro, IFREMER) et ECOBIOP (INRAE, UPPA), unité de recherche INRAE EABX, et unité expérimentale INRAE U3E.

Le CODIR oriente et sélectionne les actions financées annuellement par le pôle. Il s’assure de leur bon déroulement vis-à-vis des enjeux de recherche et de gestion, ainsi que de la valorisation des travaux. Il anime la vie du pôle et la communication en organisant des journées d’échanges internes ou ouvertes aux partenaires externes.

Enfin, la direction rend compte de l’activité du pôle au comité de pilotage (COPIL). Le COPIL est constitué de représentants désignés par les quatre établissements de tutelle, qui étudient et valident annuellement les bilans et les choix, tout en veillant à la bonne exécution de la convention de coopération.

Quelles sont les missions du pôle MIAME ?

Le pôle MIAME a pour objet d’étude les migrateurs amphihalins et leurs habitats continentaux et marins. Les sujets investis sont la démographie et l’évolution des populations, les effets des pressions anthropiques sur ces populations et leurs habitats, ainsi que les moyens de les préserver et de les restaurer.

Pour couvrir ces domaines, les activités du pôle MIAME s’organisent selon cinq missions :

• Production de connaissances sur les populations d’amphihalins et leurs habitats, ainsi que les pressions qu’ils subissent. Les projets de recherche opérationnelle peuvent être développés en propre ou au sein de programmes plus larges dans lesquels le pôle tient un rôle de partenaire (projets européens Interreg, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche par exemple). Par les projets de recherche pilotés et les données acquises, le pôle produit et transfère ses connaissances au niveau régional, national et international.

• Observatoires à long terme. Il s’agit des rivières index au plan international, dont les séries chronologiques et échantillons sont mises à disposition via différents canaux (Global Biodiversity Information Facility, Data Collection Framework, Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel) selon une démarche de science ouverte. Ces ressources permettent d’étudier les évolutions à long terme. Ce sont aussi des lieux privilégiés d’expérimentation pour les projets du pôle.

• Sites pilotes. Ce sont des sites sur lesquels le pôle accompagne scientifiquement des opérations « grandeur nature » de gestion des territoires et de la biodiversité, au côté des acteurs territoriaux. Pour évaluer l’effet de ces opérations, le pôle participe en particulier au suivi des populations de migrateurs amphihalins. Les opérations doivent être innovantes, soit dans les outils et méthodes mis en œuvre, soit dans leur dimensionnement à large échelle.

• Expertise scientifique et appui aux politiques publiques. Elle peut être collective sur demande institutionnelle, ou individuelle et liée à l’appui ou au conseil, au niveau régional, national et international (COGEPOMI, UICN, groupes de travail récurrents du CIEM sur les migrateurs, OSPAR). En appui aux politiques publiques, le pôle contribue aux évaluations dans le cadre des directives européennes (DCSMM, DHFF notamment) et émet des recommandations portant sur les méthodes de suivi, d’évaluation ou de gestion des migrateurs amphihalins et de leurs habitats.

• Innovation, diffusion et formation. Le pôle synthétise et diffuse les connaissances acquises en propre ou par des partenaires, notamment via son portail HAL

Présentation du numéro spécial

Après un premier article rappelant ce qu’est un migrateur amphihalin et donnant certaines définitions utiles à la compréhension des enjeux autours de ces espèces (Rochard et al., 2025), les résultats sont déclinés en trois axes qui structurent les activités du pôle : 1) évaluation des populations de migrateurs amphihalins, 2) évaluation des impacts anthropiques sur les populations et leurs environnements, 3) l’expertise et l’aide à la décision pour la conservation, la restauration et l’adaptation aux changements globaux.

Évaluation des populations de migrateurs amphihalins

L’évaluation de l’abondance des populations est une activité centrale du pôle, qu’il s’agisse d’espèces exploitées par la pêche ou non. Elle permet de mettre à jour le statut de conservation des espèces et de rapporter l’état des populations aux instances nationales et internationales en charge de leur préservation et de leur gestion. Le travail porte sur l’amélioration des techniques d’échantillonnage (présence, comptage), de collecte de données individuelles (biométrie, traits de vie, tissus) et des méthodes d'estimation (modélisation) des abondances, des flux migratoires et de renouvellement des populations.

Les connaissances sur l’écologie des migrateurs amphihalins sont très inégales selon les espèces. Parmi les moins connues, les lamproies ont fait l’objet d’un effort de recherche particulier. Notamment, entre lamproies de Planer et lamproies fluviatiles, l’identification taxonomique au stade juvénile est difficile voire impossible sur critères morphologiques seuls. Souissi et al. (2025) ont développé un marqueur moléculaire discriminant, qui peut être utilisé lors des opérations de recensement des populations dans le milieu naturel. Chez la lamproie marine, Dhamelincourt et al. (2025) proposent un modèle pour estimer le nombre de géniteurs dans un cours d’eau, à partir d’un comptage visuel des nids (ou frayères) en période de reproduction. Pour d’autres espèces, le recours à d’autres outils est nécessaire pour estimer la population, et les caméras acoustiques représentent une option prometteuse. Martignac et al. (2025) proposent une méthode de traitement automatisé des enregistrements acoustiques, étape nécessaire pour pouvoir déployer plus largement le suivi des migrateurs amphihalins via cette technologie non invasive. Dans un autre registre, Quéméré et al. (2025) ont testé l’analyse des fragments d’ADN dans l’eau (ou ADN environnemental, ADNe), et montrent le potentiel et les limites d’une telle méthode pour le suivi quantitatif des migrations d’amphihalins en cours d’eau. Chez le saumon Atlantique enfin, face au déclin actuel des populations, Vignon et al. (2025) ont testé l’analyse des éléments contenus dans les écailles comme substitut peu invasif pour identifier l’origine géographique natale des individus.

Évaluation des impacts anthropiques sur ces populations et leur environnement

Les populations de migrateurs amphihalins font face à de multiples pressions au cours de leurs cycles biologiques en milieux aquatiques continentaux et marins. Les actions du pôle visent à identifier les causes et les processus impliqués dans leur déclin observé. Selon les espèces et les contextes, les pressions principales sont directes (prédation, pêche, parasitisme, blessures létales) ou indirectes lorsqu’elles concernent les habitats (fragmentation, dégradation, disponibilité des ressources alimentaires). Elles peuvent se cumuler, affecter une ou plusieurs populations, une espèce ou la communauté dans son ensemble. L’évolution du climat est aussi prise en compte pour comprendre certaines tendances démographiques récentes et à venir des populations.

Un cycle de synthèses sur les populations d’espèces amphihalines et les pressions qu’elles subissent a été entrepris par André et al. (2025), aboutissant à un recensement exhaustif des connaissances et des données disponibles à l’échelle de la France hexagonale. Concernant la pression des pêches récréative et professionnelle, Boulenger et al. (2025) dressent un bilan des suivis réalisés par le pôle pour le saumon Atlantique, la truite de mer et l’anguille européenne. Pour le saumon en particulier, Lebot et al. (2025) ont élaboré des modèles sur les séries temporelles d’abondance, permettant d’objectiver l’évolution des taux d’exploitation des stocks au cours des cinq dernières décennies en France. La composition du substrat est un paramètre d’habitat central du taux de survie précoce des stades juvéniles dans les frayères, et Forget et al. (2025) proposent une méthode novatrice et non invasive de photogrammétrie subaquatique pour en caractériser la qualité. Enfin, Lasne et al. (2025) présentent les avantages d’associer des capteurs miniatures à la télémétrie conventionnelle pour mieux décrire les performances des poissons face aux pressions anthropiques qu’ils subissent lors de leur migration en rivière.

Expertise et aide à la décision pour la conservation, la restauration et l’adaptation aux changements globaux

À partir des connaissances acquises, des approches de modélisation rétrospectives et prospectives permettent d’explorer des scénarios de gestion des migrateurs amphihalins. La démarche inclut l’évaluation des mesures actuelles de gestion, ainsi que la conception de nouvelles mesures (mise en place de quotas, réduction des pressions, restauration des habitats et des continuités). L’ensemble alimente les différents exercices de rapportage liés aux règlements européens dans lesquels le pôle est engagé, et plus généralement la formulation de recommandations en appui aux politiques publiques locales, nationales et internationales.

Face au déclin alarmant des populations de saumon Atlantique, un important travail de révision du modèle d’estimation des stocks à l’échelle de l’Atlantique Nord a été réalisé par Rivot et al. (2025) et adopté par le CIEM. À l’échelle régionale, un vaste exercice d’aide à la décision a été mené par Prévost et al. (2025) pour réviser les règles de régulation de l’exploitation de l’espèce par pêche à la ligne en Bretagne, en étroite concertation avec les acteurs de la gestion, exercice qui doit être reconduit en Normandie. Dhamelincourt et al. (2025) ont analysé les données disponibles sur les populations d’aloses et de lamproies en France et réuni un panel d’experts qui alertent sur l’urgence à renforcer les mesures de conservation pour ces espèces. Dubost et al. (2025) ont constitué une base de données inédites de captures des amphihalins migrateurs en mer qui permet, grâce à une approche de modélisation innovante, de cartographier leurs distributions marines et de cibler les zones à risque. Finalement, Soissons et al. (2025) présentent la genèse d’un programme de recherche pluridisciplinaire sur le site pilote de la Sélune, fleuve à enjeux migrateurs de la Baie du Mont Saint-Michel, offrant un retour d’expérience pour les politiques de restauration des continuités écologiques en cours d’eau.

Les articles de ce numéro spécial de la revue Science Eaux &Territoires proposent une sélection de résultats obtenus sur la période 2019-2024, et leurs implications pour la gestion et la préservation des migrateurs amphihalins et de leurs habitats. Fort de ce bilan, les quatre établissements ont décidé de renouveler la convention de coopération du pôle MIAME, prolongeant ainsi ses activités jusqu'en 2031

__________________________________

Photo d’entête : © Rostislav (Adobe Stock)

Notes

- 1. https://pole-miame.hub.inrae.fr/

- 2. Observatoire de recherche en environnement poissons diadromes dans les fleuves côtiers : https://diapfc.hub.inrae.fr/ ; https://doi.org/10.17180/HJ5B-VW53

- 3. https://hal.science/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS

Références

- André, G., Chapon, P. M., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Diouach, O., Guillerme, N., … Beaulaton, L. (2025). Synthèses sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion des poissons migrateurs amphihalins en France : aloses, lamproies, saumon et truite de mer. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8474. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8474

- Baglinière, J. L., & Porcher, J. P. (2019). 50 ans de collaborations et de partenariat entre l’Inra et l’AFB. Pôle Gestion des Migrateurs Amphihalins dans leur Environnement. AFB, INRA, Agrocampus-Ouest, UPPA, Rennes. https://hal.science/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-05053788

- Boulenger, C., André, G., Koubaa, A., Tréhin, C., Launey, S., Besnard, A. L., … Marchand, F. (2025). Pour une meilleure connaissance des espèces amphihalines : la mise en place de suivis de la pêche récréative et professionnelle du saumon (Salmo salar), de la truite de mer (Salmo trutta) et de l’anguille (Anguilla anguilla). Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8439. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8439

- Dhamelincourt, M., Tentelier, C., & Beaulaton, L. (2025). Construction d’un modèle d’estimation du nombre de lamproies sur frayère en utilisant un simple comptage de nids. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 7984. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.7984

- Dhamelincourt, M., Charles, M., Boisneau, C., Daverat, F., Evanno, G., Lambert, P., … Beaulaton, L. (2025). Expertise sur les populations d’aloses et de lamproies. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8477. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8477

- Dubost, G., Eliott, S., Acou, A., Beaulaton, L., Toison, V., & Rivot, E. (2025). Programme MigrenMer : synthèse et valorisation des connaissances disponibles sur les migrateurs amphihalins en mer. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8450. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8450

- Forget, G., Bazin, A., Kreutzenberger, K., Lasne, E, Roussel, J. M., Crave, A., & Dézerald, O. (2025). La photogrammétrie subaquatique pour l’étude des habitats en cours d’eau. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8319. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8319

- Lasne, E, Forget, G., Anfray, M., Chaubet, T., Deroyer, K., Michelot, A., … Martignac, F. (2025). Combiner la télémétrie et le biologging pour étudier la réponse écophysiologique des poissons migrateurs aux pressions d’origine anthropique. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8443. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8443

- Martignac, F., Fernandez-Garcia, G., Corpetti, T., Nevoux, M., & beaulaton, L. (2025). Automatisation de l’analyse de données des caméras acoustiques par un réseau de neurones convolutifs. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 7983. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.7983

- Prévost, E, Lebot, C., Beaulaton, L., Arago, M. A., Leprévost, G., Nevoux, M., & Rivot, E. (2025). Rénovation de la gestion du saumon en Bretagne : le projet RENOSAUM. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 7982. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.7982

- Quéméré, E., Raphalen, Z., Besnard, A. L., Vautier, M., & Nikolic, N. (2025). Peut-on utiliser l’ADN environnemental pour le suivi quantitatif des populations de poissons migrateurs ? Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8475. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8475

- Rivot, E., Olmos, M., Lemaire-Patin, R., Hernvann, P. Y., Nevoux, M., Prévost, E., … Beaulaton, L. (2025). SalmoGlob – Un nouveau modèle pour l’évaluation des stocks de saumon atlantique à l’échelle de l’Atlantique Nord. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 9154. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.9154

- Rochard, E., Lambert, P., & Lassalle, G. (2025). Poissons migrateurs amphihalins, espèces diadromes : de quoi parle-t-on ? Sciences Eaux & Territoires, (47), article 9421. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.9421

- Soissons, L., Germaine, M. A., Chevé, M., Kreutzenberger, K., Beaulaton, L., & Roussel, J. M. (2025). Genèse d’un suivi scientifique à long terme pour documenter les transitions écologiques et territoriales accompagnant l’effacement de grands barrages en France. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8330. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8330

- Souissi, A., Besnard, A. L., & Evanno, G. (2025). Développement d’un marqueur moléculaire pour l’identification des lamproies au stade juvénile. Sciences Eaux & Territoires, (47), article 7981. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.7981

- Vignon, M., Bareille, G., Peycheran, C., & Tabouret, H. (2025). Microchimie comparative des otolithes et des écailles de saumon Atlantique (Salmo salar). Sciences Eaux & Territoires, (47), article 8148. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8148

Résumé

Les migrateurs amphihalins sont des animaux aquatiques qui effectuent leurs cycles biologiques entre les milieux marins et continentaux. On trouve ces espèces sur la majeure partie des territoires français. Elles sont particulièrement impactées par de multiples pressions, allant de l’anthropisation des territoires au changement climatique. Beaucoup d’entre elles ont des statuts de conservation défavorables, parfois critiques. Elles sont citées dans les annexes des conventions internationales sur la biodiversité, et font l’objet de réglementations spécifiques au niveau national et européen. Le pôle pour la gestion des MIgrateurs AMphihalins dans leur Environnement (MIAME) rassemble des compétences scientifiques et techniques uniques en France. Constitué par quatre organismes (OFB, INRAE, L’Institut Agro et Université de Pau et des Pays de l’Adour), une quarantaine d’agents titulaires y contribue. Leurs travaux ont une vocation opérationnelle pour préserver cette biodiversité remarquable, ainsi que les écosystèmes continentaux, estuariens et marins qui l’abritent. Les différentes missions du pôle concernent la recherche et le développement, l’expertise et la synthèse des connaissances, la mise en œuvre de sites observatoires à long terme, le développement de sites pilotes, l’innovation et la formation. Une sélection des résultats obtenus sur la période 2019-2024 et leurs implications pour la gestion des migrateurs amphihalins et leurs habitats, est présentée au travers des articles de ce numéro spécial.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 6340

Vues: 6340

Téléchargements

PDF: 117

PDF: 117

XML: 18

XML: 18