Préserver la biodiversité sur les fermes : et si nous pensions et agissions dans une logique de résultats ?

Comment concilier production agricole et préservation de la biodiversité dans les territoires ruraux ? Sur la ferme expérimentale INRAE de Saint-Laurent de la Prée, un collectif de recherche met en œuvre une démarche innovante fondée sur une gestion adaptative à logique de résultats. En impliquant les acteurs du terrain et en suivant onze espèces indicatrices, cette expérimentation montre comment une approche dynamique et pragmatique peut favoriser un apprentissage collectif, éclairer les choix de gestion et poser les bases d’une stratégie reproductible à plus large échelle. L’article présente les enseignements tirés des trois premières années d’application et discute des conditions pour une éventuelle généralisation de cette méthode à l’échelle des politiques agricoles et environnementales.

Introduction

De nombreuses initiatives ont été lancées un peu partout en Europe au cours des vingt dernières années pour accompagner les agriculteurs motivés pour accueillir davantage de biodiversité sur leur ferme. Des associations environnementales, des groupes d’agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles se sont ainsi mobilisés (Clément et al., 2009). La plupart du temps, cet accompagnement étant cependant prévu sur une courte période (environ cinq ans), cela pose la question du soutien à long terme des agriculteurs que ces initiatives ne peuvent ainsi généralement pas garantir.

À côté de ces initiatives, pour organiser des actions de plus grande ampleur en faveur de la préservation de la biodiversité, la principale source de financement reste la politique agricole commune (PAC) qui s’appuie traditionnellement sur les mesures agro-environnementales (MAE). « Orientées vers l’action », les MAE s’accompagnent de moyens financiers incitatifs pour les agriculteurs volontaires s’engageant dans de « bonnes » pratiques de gestion agricole et/ou pastorale (comme par exemple les dates de fauche tardives) ou la réduction de pratiques dommageables pour la biodiversité (comme une forte fertilisation des prairies naturelles) (Hérault, 2012). Les évaluations de ces mesures appliquées dans les zones humides ont montré qu’elles ont permis d’éviter que davantage de prairies naturelles humides ne soient retournées et mises en culture, en apportant un complément de revenu aux éleveurs (Asfeld et Steyaert, 1998). Mais l’efficacité des MAE reste controversée. Les critiques à leur encontre proviennent, d’une part des agriculteurs qui déplorent le fait que ces pratiques aient été définies par les naturalistes ; ils les vivent alors souvent comme des contraintes pour leurs activités, et d’autre part des scientifiques, la plupart estimant que les MAE ont partiellement échoué à atteindre les résultats escomptés (Kleijn et al., 2001, 2006 ; Kleijn et Sutherland, 2003 ; Boatman et al., 2010). Ils proposent de les orienter clairement vers une logique de résultats écologiques conditionnant les paiements (Commission of the European Communities et DG Agriculture, 2004 ; Plantureux et de Sainte Marie, 2010 ; Hanley et al., 2012 ; Burton et Schwarz, 2012 ; Börner et al., 2017). En d’autres termes, la question de l’efficacité des politiques publiques se pose quant à la mise en place de l’obligation de résultats et non plus seulement de moyens. En effet, les MAE étant basées sur le volontariat et le choix individuel, elles ont jusqu’ici impliqué des engagements de moyens plutôt que des obligations de résultats. Le CTE (contrat territorial d’exploitation), mis en place à la fin des années 1990, avait misé sur une plus grande efficacité par une dimension territoriale avec des actions collectives et concertées entre acteurs du monde rural (Urbano et Vollet, 2005), mais avait été rapidement supprimé (fin 2022). Dans la cadre de la réforme de la PAC (2023-2027), miser sur davantage d’obligation de résultats semble être un nouveau cadre de certification au moins pour certaines subventions, telles que le stockage du carbone dans les sols agricoles (Bonvillain et al., 2020). Ainsi, cet article aborde la question suivante : si les démarches passées et les MAE n’ont jusqu’ici pas eu les effets visés, ne faut-il pas s’y prendre autrement pour préserver la biodiversité ? Ne vaudrait-il pas mieux favoriser une « logique de résultats » ?

S’y prendre autrement pour préserver la biodiversité ?

Depuis 2009, la ferme expérimentale INRAE de Saint-Laurent de la Prée (encadré 1) mène l’expérimentation-système Transi’marsh avec un objectif ambitieux en matière de préservation de la faune et la flore des marais littoraux (Durant et al., 2020). L’hypothèse faite ici est qu’une exploitation agricole correspond à un niveau de décisions et d’actions pertinent pour penser des changements de pratiques en faveur de la biodiversité, changements qui auront certainement d’autant plus d’impact que le parcellaire de l’exploitation est regroupé dans l’espace. L’expérimentation a d’abord été raisonnée pour étudier les effets d’une transition agro-écologique sur la durabilité d’un système de polyculture-élevage conventionnel, qualifié jusqu’ici de « semi-intensif » (utilisations de pesticides et d’engrais azotés de synthèse modérées, faible diversité des cultures, recherche d’une assez grande productivité des prairies naturelles, etc. (Durant et al., 2020). Le passage de la ferme à l’agriculture biologique en 2017 s’est traduit par l’arrêt de la fertilisation de synthèse, comme de l’usage des pesticides sur les cultures assolées, mais aussi par d’autres actions (plantations de haies, implantation de bandes enherbées autour des parcelles cultivées, pose de nichoirs et de gîtes à chauve-souris, creusement et réhabilitation de mares, etc.) ainsi que par des changements dans la gestion agro-pastorale (diversification des assolements, diminution du chargement animal au pâturage). À partir de 2019-2020, la logique de l’expérimentation a évolué. Il ne s’agissait plus tant de penser entre écologues et naturalistes et de faire appliquer aux agents techniques des pratiques agro-écologiques jugées a priori « bonnes », mais de : i) proposer des résultats à atteindre en matière de biodiversité (en termes d’abondance d’espèces et d’habitats favorables) et de ii) co-construire pas-à-pas une gestion agro-pastorale efficace en termes de résultats pour la biodiversité, en faisant participer l’ensemble des acteurs de la ferme expérimentale à une démarche « à logique de résultats ».

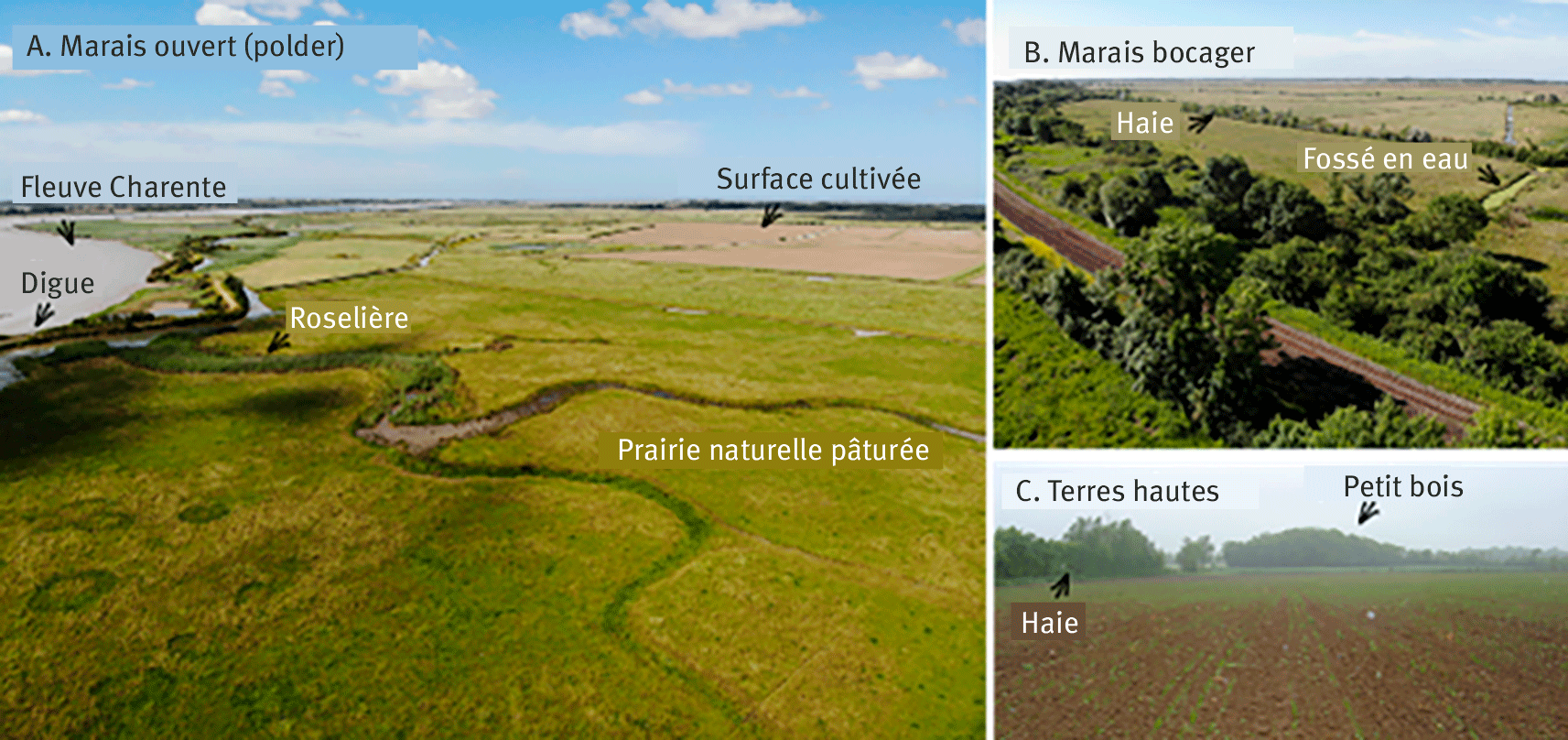

La ferme expérimentale INRAE de Saint-Laurent de la Prée, dite « la ferme de la Prée », est située sur la côte atlantique française, dans les marais littoraux de la Charente-Maritime (près de Rochefort-sur-Mer). Les enjeux environnementaux y sont forts, notamment vis-à-vis de la biodiversité de ces zones humides (oiseaux migrateurs et nicheurs). La majorité du parcellaire de la ferme est localisée sur deux sites Natura 2000 (FR5412025 « Estuaire et basse vallée de la Charente » et FR5410013 « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort »). Sur cette ferme de 165 ha – avec environ 90 ha groupés – 100 ha de prairies naturelles sont classés au titre de la directive Habitats, avec pas moins de 9 km de haies et deux petites zones boisées (0,5 ha chacune, figure 1C). Ce système de polyculture-élevage comprend 120 ha de surfaces fourragères et 45 ha de cultures non irriguées. Quatre-vingt-dix pourcents de sa superficie sont composés de marais ouvert (polder ; figure 1A) ou de marais bocager (figure 1B). Le reste (10 %) est en terres hautes (figure 1C). La ferme est ainsi quadrillée de 25 km de fossés en eau (encore appelés « canaux »). On y trouve neuf mares et une roselière (0,5 ha). Les prairies naturelles sont fauchées et/ou pâturées – avec un faible chargement animal (0,6-0,7 UGB/ha de surface fourragère principale) – par un troupeau comprenant une cinquantaine de vaches et génisses de race Maraîchine.

Figure 1. Aperçu des grands types de paysages présents sur la ferme.

Une logique d’action explicitée

L’équipe en place est ainsi passée à une démarche de gestion adaptative menée selon une logique de résultats, concernant la restauration de la biodiversité souhaitée sur la ferme. Un tel processus de « conception à l’échelle d’un territoire » au service de la qualité de l’eau (contenu en nitrates) avait été mis en œuvre avec succès dans un précédent programme de recherche, sur une aire d’alimentation de captage dans l’Yonne (Prost et al., 2018). Il a été adapté à l’enjeu de la biodiversité, sur le périmètre des 165 ha de la ferme. Reprenant la logique que Prost et ses collègues décrivent dans leur projet de territoire, nous avons co-construit un premier projet – entendu ici au sens de Prost et al. (2018) – en mobilisant les parties prenantes au sein de la ferme expérimentale, c’est-à-dire non seulement les acteurs ayant de l’intérêt pour la biodiversité, comme les écologues (dont certains ont un profil de naturaliste), mais aussi les autres acteurs de l’exploitation agricole notamment ceux « ayant de l’influence » sur la biodiversité, comme le chef d’exploitation, les tractoristes, les gestionnaires du troupeau et les agronomes. Cette équipe de recherche qui pilote la ferme (appelée « le collectif » dans la suite de l’article) est composée d’ingénieurs, de techniciens et d’étudiants. Elle est accompagnée par un chercheur agronome qui veille à la bonne compréhension de la démarche par l’équipe de l’unité expérimentale et à son adaptation aux enjeux de biodiversité. Le projet est ainsi défini par une logique d’action partagée par le collectif, c’est-à-dire par des résultats attendus (au sens d’impacts) et des actions planifiées (Cerf et Sebillotte, 1988).

En amont, une liste d’espèces cibles sur lesquelles se focaliser a été choisie en s’appuyant sur l’expertise des membres du collectif, l’avis de plusieurs naturalistes locaux et la consultation des documents d’objectifs (DOCOB) des deux sites Natura 2000 sur lesquels se trouve la ferme. Onze espèces (ou groupes d’espèces) issues de quatre taxons (oiseaux, insectes, amphibiens et plantes) ont été sélectionnées (encadré 2).

La sélection des espèces s’est faite dans le pool régional, et parmi celles qui étaient déjà présentes sur la ferme. Le statut de conservation des espèces a été un critère de sélection important. Nous avons également sélectionné certaines espèces de la « biodiversité ordinaire » qui sont le plus souvent appelées « espèces communes » en écologie et qui représentent 80 % des espèces (Barbault, 2006 ; Brédif et Simon, 2014). La biodiversité fonctionnelle qui fournit des services écosystémiques particuliers a également été ciblée, avec notamment les abeilles sauvages qui couvrent l’une des principales fonctions écologiques utiles à l’agriculture, à savoir la pollinisation. Enfin, les espèces cibles ont été sélectionnées de manière à représenter les principaux types d’habitats de l’exploitation et couvrir au maximum la chaîne trophique. Nous avons ainsi considéré que la préservation de ces espèces cibles constituait un enjeu pour le territoire dans lequel s’insère la ferme. Il s’agit donc dans ce cas de rechercher une biodiversité riche, en mettant plutôt l’accent sur la valeur patrimoniale de cette biodiversité.

Figure 2. Les onze espèces cibles choisies. De haut en bas et de gauche à droite : Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Alouette des champs (Alauda arvensis), Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Triton marbré (Triturus marmoratus), Aechne printanière (Brachytron pratense), pollinisateurs (ici un syrphe), Iris maritime (Iris reichenbachiana), Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), orchidées (ici l’Ophrys abeille Ophrys apifera).

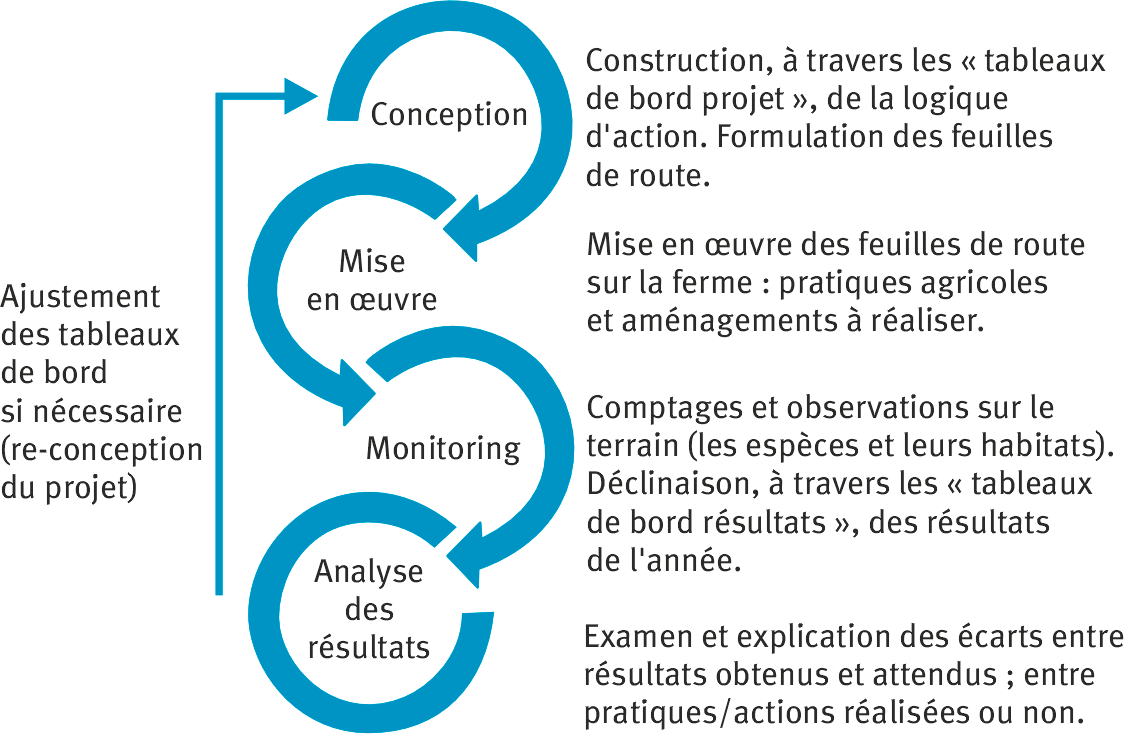

Au cours de chacune des années du projet, la démarche consiste à dérouler un cycle en quatre étapes (Ferrané et al., 2020 ; Meynard et al., 2023 ; figure 3).

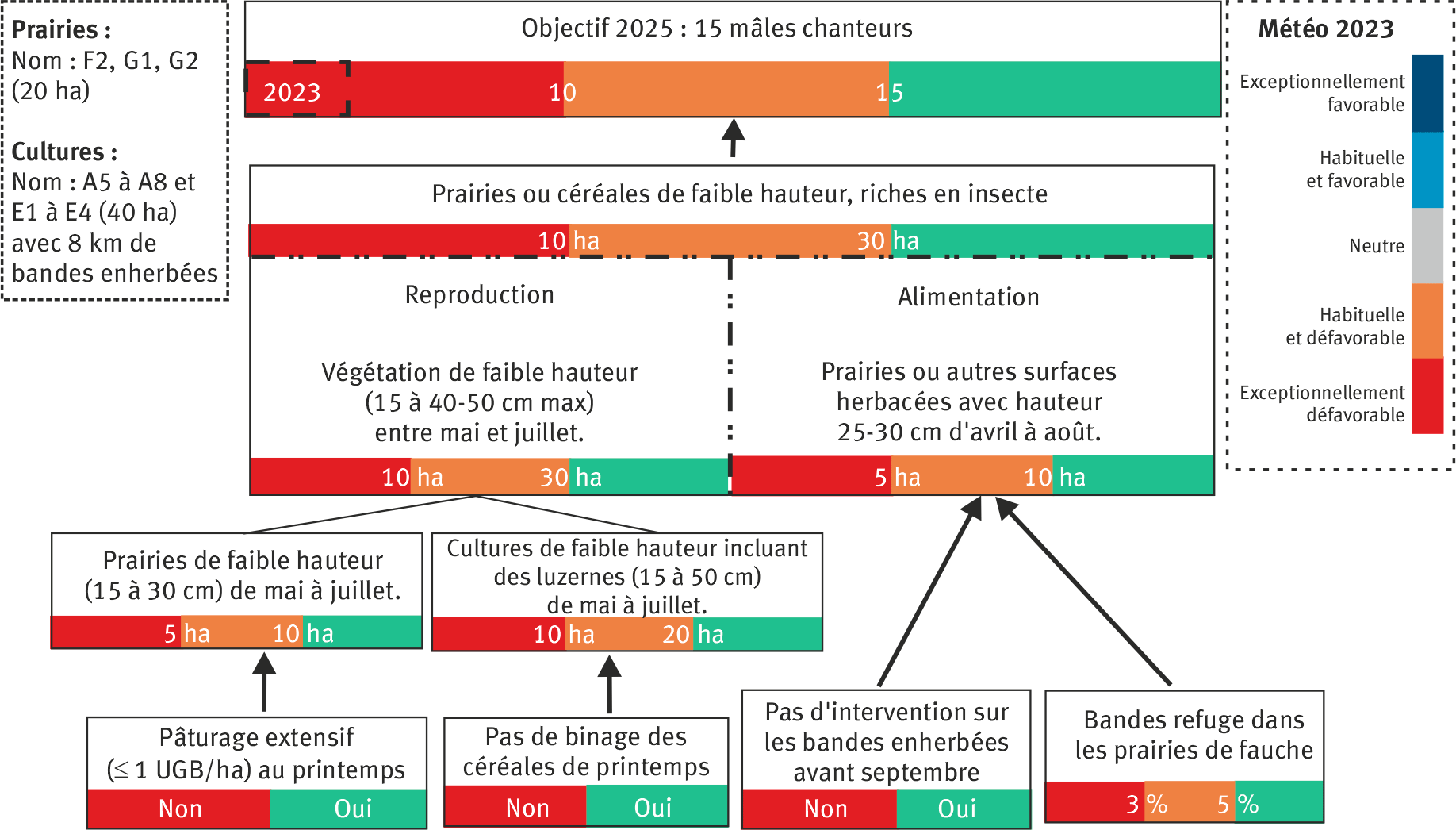

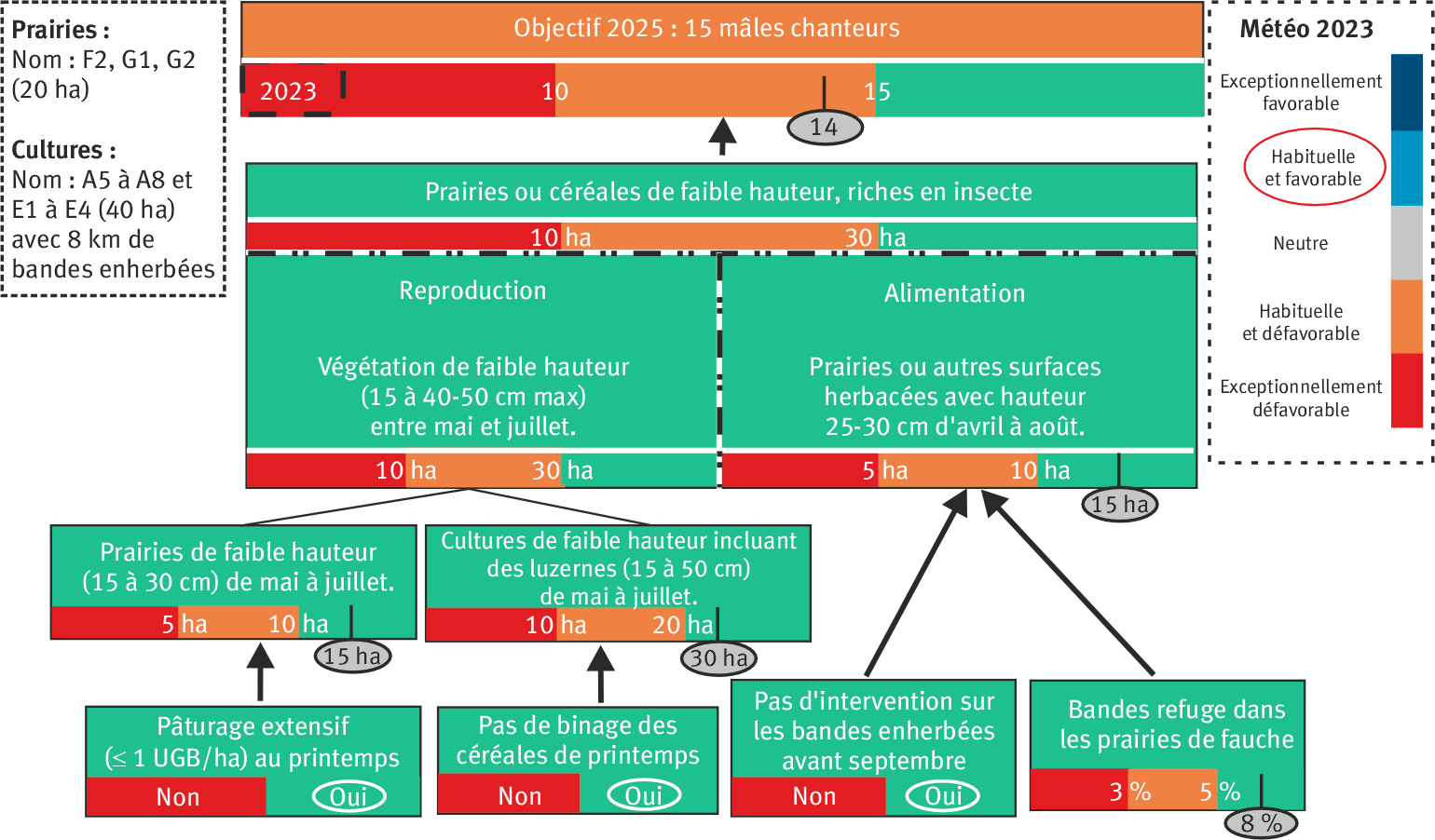

L’étape de conception comprend la construction de la version du projet, pour l’année n à venir. Elle est traduite sous la forme d’un tableau de bord. Proposé par Girardin et al. (2005), le tableau de bord permet d’outiller le processus en boucles. C’est une représentation conceptuelle de la logique d’action choisie par le collectif pour chaque espèce cible. La figure 4 montre l’exemple de la « version projet » du tableau de bord de l’Alouette des champs. On y trouve l’abondance attendue de l’espèce – à l’horizon 2025 – l’habitat nécessaire pour cette espèce, ainsi que les pratiques agro-pastorales et/ou les aménagement parcellaires prévus dans l’année pour parvenir à obtenir cet habitat. La « feuille de route » opérationnelle correspondante est ensuite établie et partagée par les acteurs impliqués dans la démarche. L’étape de mise en œuvre consiste en la réalisation de ce qui est prévu dans cette feuille. L’étape suivante (monitoring) consiste à organiser et réaliser la collecte des données figurant dans le tableau de bord pour décliner les résultats obtenus et les pratiques effectivement réalisées en année n dans le tableau de bord : abondance de l’espèce, habitats, états des prairies et des champs, et pratiques agro-pastorales. Après avoir estimé les (éventuels) écarts entre résultats obtenus et résultats attendus, ainsi que les écarts entre pratiques réalisées et pratiques prévues, l’étape suivante consiste à analyser les causes de ces écarts et à faire le point sur ce qui a été appris au cours de l’année. Un diagnostic systémique est ainsi réalisé à partir du tableau de bord décliné avec les résultats de l’année. Cette étape est réalisée lors de séances de préparation des données et du tableau de bord des résultats de la part des responsables de chaque espèce cible. Elle se solde par une réunion collective d’analyse systémique et de diagnostic impliquant l’ensemble des participants à la démarche. Le dernier travail du cycle consiste à réaliser un diagnostic systémique en cas d’échec du projet mis en œuvre. C’est l’étape de re-conception du projet, afin de se donner les moyens de réussir au cours du cycle suivant.

Figure 4. La version « projet » du tableau de bord 2023 de l’Alouette des champs (Alauda arvensis).

La collecte des données sur les cinq années du projet

Des méthodes propres à chaque espèce cible sont mobilisées, chaque année, pour estimer leurs abondances. Pour les oiseaux, deux méthodes sont utilisées : i) la méthode « parcelle par parcelle » pour le Vanneau huppé (Milsom et al., 2000) et ii) la méthode EPS (échantillonnage ponctuel simple, Julliard et al., 2003) pour les trois autres espèces (complétée d’observations complémentaires pour affiner l’estimation du nombre de couples nicheurs). Pour le pélodyte ponctué, nous utilisons la méthode de comptage en ligne (Masing, 1997), alors que pour le Triton marbré, nous avons d’abord dressé un inventaire des surfaces en eau où nous pouvions l’observer. Des prospections diurnes sont ensuite réalisées fin février-mars et/ou en juin-juillet, pour respectivement vérifier la présence d’adultes et de juvéniles. Pour les insectes, la présence de l’Aechne printanière est recherchée en mai et juin, en bordure des fossés en eau et au-dessus de l’eau. Les preuves de la reproduction de l’espèce sont notées (émergence, larves, ponte ou accouplement). Pour les abeilles sauvages, la méthode des coupelles colorées (McCravy et Ruholl, 2017 ; Prendergast et al., 2020) est utilisée. Enfin, pour les plantes, les trois espèces cibles sont surveillées en avril et en mai en parcourant les prairies et les bandes enherbées (cartographie de toutes les stations – et leur superficie – ainsi que le nombre de pieds).

Pour caractériser l’état de l’habitat (ou des habitats) propre(s) à chaque espèce cible (i.e. aussi bien dans les prairies que les surfaces cultivées), des variables ont été sélectionnées comme par exemple la hauteur moyenne de la végétation dans les prairies, le niveau d’humidité dans les baisses

« Stratégie déjà gagnante » : le cas de l’Alouette des champs

Le résultat attendu en 2025 (ou avant, dans le cas où l’objectif était atteint plus tôt) est d’accueillir au moins 15 mâles chanteurs sur la ferme (figure 5). En 2023, leur nombre estimé se situait entre 11 et 17 (et donc 14 mâles, si on considère la médiane), un résultat jugé satisfaisant bien que non pleinement réussi. Depuis 2021, une légère augmentation a été observée (10-12 mâles en 2021 et 2022). Les Alouettes fréquentent surtout le marais ouvert, soit une zone couvrant 20 ha de prairies naturelles et environ 40 ha de champs assolés – comprenant 8 km de bandes enherbées. Globalement, l’habitat a été jugé satisfaisant pour leur reproduction sur une quinzaine d’hectares de prairies, et également satisfaisant sur 30 ha environ de terres assolées. L’habitat a été jugé satisfaisant pour l’alimentation, avec environ 15 ha de surfaces herbacées (≥ 25-30 cm) d’avril à août. Les pratiques prévues ont été réalisées : bandes refuges de 3 m de large dans les prairies de fauche ; un seul broyage annuel d’entretien des bandes enherbées entourant les surfaces cultivées à partir de septembre, permettant une longue période (de mars à septembre) favorable aux insectes pour l’alimentation des jeunes et des adultes ; le choix de faire ou non du désherbage mécanique sur les céréales de printemps en 2023 ne s’est pas présenté – puisque l’assolement n’en comportait pas. Le pâturage a été conforme. Ainsi, l’analyse montre qu’avec des pratiques respectées (toutes en vert), les habitats sont plutôt réussis. En poursuivant les efforts, l’objectif pour 2025 semble atteignable. Il pourrait ne s’agir que d’une question de délai de réponse de l’Alouette à nos actions.

Figure 5. La version « résultats » du tableau de bord 2023 de l’Alouette des champs.

« Habitat satisfaisant mais abondance non atteinte » : le cas du Vanneau huppé

Nous nous étions fixés d’accueillir au moins trois couples nicheurs en 2025. Aucun couple de Vanneau n’a niché sur la ferme en 2023, comme durant les cinq dernières années, alors qu’entre 2009 et 2018, la ferme faisait partie des sites de nidification. En 2023, la proportion d’herbe rase (≤ 10 cm) sur 30 % des parcelles favorable au Vanneau n’a pas été atteinte, se situant plutôt entre 20-25 % jusqu’à fin mai. La forte pousse de l’herbe dès mi-avril que le troupeau n’a pu contenir a empêché d’obtenir un couvert végétal adéquat. Les baisses sont globalement restées en eau d’avril à juin, ce qui est favorable à l’alimentation des jeunes et des adultes. Les pratiques prévues pour obtenir un habitat favorable à la nidification ont été réalisées, à l’exception de la précocité du pâturage qui n’a pu être réalisée que sur une des deux parcelles prévues (mise à l’herbe le 16 mars). Le collectif juge que la bonne hauteur du couvert végétal dans les prairies n’est pas si simple à obtenir. La proportion de surfaces de prairies rases est insuffisante et, par ailleurs, les surfaces en cultures de printemps favorables à la nidification du vanneau étaient seulement de 3 ha (tournesol). Ceci pose la question des pratiques pour obtenir des habitats vraiment réussis dans une majorité de prairies, ou compter aussi sur des surfaces suffisantes en cultures de printemps pour accueillir des vanneaux. Ces questions seront à résoudre pour les années à venir.

« Habitat insatisfaisant malgré des actions conformes à ce qui était prévu » : le cas de la Rousserolle effarvatte

Le résultat attendu en 2025 est l’obtention de huit couples nicheurs. Nous n’atteignons pas l’objectif pour le moment, puisqu’en 2023 (comme en 2022), un seul couple a été observé à proximité d’une prairie naturelle où se situe une roselière d’environ 0,5 ha. Les linéaires de roseau le long de certains fossés sont des habitats potentiels pour la Rousserolle effarvatte. En 2023, les habitats attendus n’étaient pas au rendez-vous tant en termes de hauteur et de densité des roseaux, qu’en terme de litière au sol. À l’automne 2021, une opération d’ingénierie écologique a été réalisée en créant une autre roselière. Deux ouvrages hydrauliques ont également été posés afin de retenir l’eau dans la parcelle au printemps. Au final, l’insatisfaction est due au fait que : 1) certains aménagements ne sont pas terminés (c’est le cas de l’élargissement des linéaires de roseaux au-delà d’une largeur de 2 m ; avec la difficulté pour les roseaux à coloniser les bords de fossés) et 2) ceux qui ont été réalisés n’ont pas encore donné de résultats, à cause d’une année très sèche défavorable à la croissance du roseau. Il semble peu probable pour cette espèce que les objectifs soient atteints en 2025. Nous espérons des résultats pour 2027-2028, compte-tenu du temps pour l’implantation de la nouvelle roselière et de l’épaississement des linéaires de roseau, ainsi que du temps de réponse de l’espèce à ces aménagements paysagers.

« Non réalisation des actions prévues » : le cas de l’Aechne printanière

L’objectif de 2025 est d’accueillir au moins quatre individus sur la ferme. Nous avions envisagé le maintien et l’amélioration de la végétation aquatique et rivulaire des fossés. Cependant, plusieurs contraintes rendent cette opération difficile. Les fossés servent de barrière naturelle et de point d’abreuvement pour le bétail, et leurs pentes sont souvent piétinées par les vaches. La gestion des niveaux d’eau, principalement orientée vers des fins agricoles, complique également la tâche. Enfin, la présence d’espèces exotiques herbivores, telles que l’Écrevisse de Louisiane ou le Ragondin, nuit aux efforts de re-végétalisation des berges. En dehors du maintien des haies et taillis de bordure, peu d’actions ont été menées, à l’exception de la création d’une petite mare dont la végétalisation a été rapide.

Les premiers résultats

L’analyse des premières années d’application de la démarche (2021, 2022 et 2023) montre des résultats variables selon les espèces cibles, allant de l’atteinte des objectifs qui ne s’est pas fait attendre pour certaines espèces comme l’Alouette des champs, à l’échec pour le Vanneau huppé. Nous avons illustré cela via quatre types de résultats que nous nommerons : 1) « stratégie déjà gagnante » ; 2) « habitat satisfaisant mais abondance non atteinte » ; 3) « habitat insatisfaisant malgré des actions conformes à ce qui était prévu » et 4) « non-réalisation des actions prévues ». Nous illustrons chacun d’eux dans l’encadré 3 en s’attardant sur une espèce cible dont les résultats sont représentatifs du type en question.

Quels enseignements tirés du déploiement de la démarche ?

Cet article s’inscrit dans le champ d’investigation des méthodes d’accompagnement des acteurs des fermes dans la transition et questionne le caractère « gérable » ou « contrôlable » de la biodiversité. Il montre en particulier comment un collectif de recherche applique une démarche orientée vers des résultats à atteindre en termes de biodiversité. Le travail présenté est original dans la mesure où il s’intéresse clairement à l’échelle de l’exploitation agricole, l’échelle d’action à laquelle agit l’un des décideurs les plus influents sur la biodiversité : l’agriculteur. Nous faisons ainsi ici une contre-proposition à la « logique de moyens » généralement appliquée à l’échelle du champ, et que les politiques publiques ont longtemps soutenue – et soutiennent encore – pour explorer les vertus possibles d’une « logique de résultats ».

Bien sûr, la démarche que nous testons soulève des questions, notamment sur l’incertitude qu’il peut quelquefois y avoir sur la fixation de certains objectifs de biodiversité, les échelles de temps et d’espace considérées dans le projet associé à chaque espèce cible, etc. Nous soutenons cependant qu’une démarche à « logique de résultats » est utile en pratique pour favoriser le dialogue et la participation des acteurs concernés (ceux qui sont intéressés par la biodiversité, comme ceux dont les pratiques influencent la biodiversité) et pour structurer leurs actions vers des objectifs communs (et préalablement établis). Pour cela, l’instrumentation de la démarche est à souligner : le tableau de bord, qui se révèle être un bon outil de médiation et d’accord des parties prenantes sur un état et des objectifs à atteindre à n+1. Mobilisé à trois des quatre étapes de la boucle d’apprentissage, il a trois fonctions principales :

- 1) rendre explicite la logique d’action du projet pour l’année à venir selon la chaîne de relations de cause à effet entre les pratiques agricoles ou les aménagements paysagers, habitats et objectifs de biodiversité, sur la base de la littérature scientifique et des connaissances du collectif sur chaque espèce cible. Cette logique d’action est partagée par le collectif afin que la feuille de route soit claire, ce qui assure la cohérence de sa mise en œuvre. Une nouvelle logique d’action du projet peut être décidée suite à son adaptation à l’issue du processus de conception précédent ;

- 2) organiser l’activité d’observations de la biodiversité, des habitats et des pratiques agro-pastorales ;

- 3) faciliter le diagnostic des (éventuels) échecs sur la base d’une analyse systémique des mécanismes impliqués dans la préservation de la biodiversité.

Sur ce dernier point, notons que la démarche à logique de résultats ne se contente pas d’évaluer si les pratiques agricoles sont conformes à ce qui était prévu de réaliser ou si les résultats sont au rendez-vous. Elle permet surtout de réaliser des diagnostics (systémiques) sur les logiques d’action et ainsi de faire des ajustements en cas de non résultat. Il s’agit en effet de souligner la logique qui gouverne la démarche, dans la perspective d’évaluer l’efficacité du projet sur la préservation/restauration de la biodiversité, plutôt que de présenter l’évolution des pratiques agricoles et des résultats « suivis » au cours du temps. Elle permet par exemple de discuter de l’efficacité de certaines combinaisons de pratiques affichées au départ, et dont certaines peuvent finalement s’avérer superflues s’il n’est pas indispensable de les réaliser pour obtenir l’habitat souhaité. De plus, le fait qu’une espèce cible ne réagisse pas à ces actions ou aménagements ne signifie pas que le gestionnaire (ou l’agriculteur) fait du « mauvais travail ». Les populations d’une espèce peuvent simplement être trop faibles localement pour coloniser de nouveaux territoires, ou les habitats autour de la ferme peuvent ne pas être favorables et limiter l’effet des mesures mises en œuvre. Il faut donc garder à l’esprit qu’il existe un risque d’échec, quels que soient les efforts déployés, du fait du caractère fluctuant des dynamiques des populations (animales ou végétales) et de l’impossibilité de pouvoir contrôler tous les facteurs impliqués.

La démarche nous amène ainsi quelquefois à revoir les connaissances que nous avons sur ce qui a priori est « bon » pour une espèce. Le collectif de la ferme applique une gestion dynamique qui génère un apprentissage continu, notamment en termes de fonctionnement du « système-ferme », sur la base des résultats observés chaque année. Un processus de capitalisation des connaissances se met alors en place, avec une connaissance de plus en plus poussée de ce collectif sur les espèces cibles – et non cibles. Une sorte d’acculturation se crée (Cuche, 2010). Des initiatives peuvent également être proposées par les intervenants sur le terrain, comme cela a été le cas par exemple pour les bandes refuges qui ont été suggérées par un agent s’occupant de la fauche des prairies. Au fil du temps, c’est l’ensemble du collectif qui contribue à la mise au point « pas-à-pas » des prototypes de logique d’action.

Enfin, nous savons qu’il existe des antagonismes entre les espèces cibles, car certaines d’entre elles ont des exigences écologiques éloignées, comme c’est le cas par exemple pour l’Alouette des champs et la Rousserolle effarvatte (besoin de prairies pâturées pour la première vs. des roselières pour la seconde). Avec la volonté d’avoir une riche biodiversité sur la ferme, offrant des habitats favorables à une multitude d’espèces, les tableaux de bord permettent d’identifier les parcelles les plus concernées et donc de spatialiser les objectifs en affectant différentes parties de l’exploitation à certaines espèces cibles. Mais le fait de concilier des objectifs de production agricole et de préservation de la biodiversité invite aussi forcément à faire des compromis à un instant t. La mise en œuvre de la démarche sur ces trois premières années a ainsi révélé l’acquisition par le collectif impliqué, d’une certaine « culture du compromis ».

Vers le développement des démarches à « logique de résultats » ?

Cette démarche a l’avantage d’expliciter la biodiversité cible que des acteurs d’un territoire souhaiteraient promouvoir et formalise les relations entre les actions de gestion et les résultats en termes de biodiversité observée. Suite à cette première expérience, nous sommes tentés de nous demander comment utiliser les résultats obtenus sur une ferme expérimentale pour répondre aux enjeux de biodiversité propres à chaque territoire agricole tout en prenant en compte leurs spécificités ? En d’autres termes, la démarche serait-elle transposable à des fermes « réelles » ? Rappelons tout d’abord que le parcellaire de la ferme expérimentale est relativement groupé, ce qui permet d’espérer construire des logiques d’action efficaces en ce qui concerne des espèces peu mobiles ou à faible pouvoir de dispersion. Pour des espèces très mobiles, il nous semble difficile de travailler à l’échelle d’une ferme dont le parcellaire serait dispersé, comme c’est le cas dans la plaine agricole de l’Aunis à proximité des marais charentais maritimes. Aussi, si ce genre de démarche devait être développé, nous suggérons de travailler plutôt à l’échelle de territoires de plusieurs fermes contigües. À cette échelle, se poserait alors la question de l’organisation à imaginer et à mettre en place pour que de tels projets de territoire puissent aboutir. Cela ne peut se faire sans une gestion concertée, coordonnée, entre les agriculteurs et avec les autres acteurs ruraux. Seul le CTE (contrat territorial d’exploitation) prévoyait ce besoin d’articulation entre les pratiques de différentes exploitations et des leviers à activer pour la mettre en place. Or, cette dimension a été peu mise en œuvre, le CTE ayant relevé avant tout d’un choix individuel et volontaire, sans imposer de telles coordinations (Urbano et Vollet, 2005). En outre, Reboud (2019) suggère de faire en sorte que les filières d’aval de la production agricole valorisent financièrement ces services rendus à la biodiversité. En effet, ces filières savent travailler avec des objectifs de résultats (comme c’est le cas pour la qualité boulangère des blés pour la panification) comme avec des objectifs de moyens (comme ceux qui sont inscrits dans les cahiers des charges de certaines filières ou des mesures agro-environnementales). Seulement, ces filières sont-elles en mesure d’organiser des observations de résultats en termes d’habitats et de biodiversité, sans se limiter à des listes de justifications de pratiques agricoles ? A priori non. On peut alors envisager un conventionnement avec des organismes ad hoc qui seraient en charge des suivis. De plus, comme cela a été fait sur la question de la qualité des eaux, nous suggérons que ces projets territoriaux soient plutôt gérés sous la gouvernance conjointe des agriculteurs, d’une part, et des porteurs (locaux) d’enjeux de la biodiversité. Enfin, de façon à ce que les agriculteurs ne vivent pas ces projets de territoire comme de l’écologie « punitive », il importe, d’une part, qu’il y ait une co-construction entre acteurs (de différentes disciplines ou de différents domaines d’activités) pour que chacun intègre la logique d’action choisie et comprenne que « le système de pratiques » est un compromis qui intègre les attendus et les contraintes des autres acteurs, et d’autre part, que les agriculteurs ne s’enferment pas davantage dans un processus qui se limiterait à une logique de moyens. Il doit donc y avoir des auto-évaluations sur la base des résultats obtenus et des ajustements (de simples améliorations) ou des changements plus profonds, plus en rupture (une reconception globale) si nécessaire. Il nous semble ainsi opportun que tous apprennent à réaliser des diagnostics permettant de reconnaître les agriculteurs qui ont des résultats remarquables sur la biodiversité, comme d’accompagner ceux qui n’ont pas encore obtenu une riche biodiversité sur leur ferme.

Remerciements

Ce travail a été réalisé au cours du projet ADORE (intitulé « Outiller la restauration de la biodiversité dans les exploitations agricoles : application d’une démarche à logique de résultats ») financé par le métaprogramme BIOSEFAIR d’INRAE. Transi’marsh est soutenu financièrement par INRAE et la région Nouvelle-Aquitaine.

Les auteurs remercient les agents de l’unité expérimentale de Saint-Laurent de la Prée et en particulier Pascal Faure et Anne-Catherine Zippert de l’équipe « Biodiversité », Julien Gonin (ornithologue), ainsi que des stagiaires ayant participé à l’étude (Héloïse Grimonpont et Jérémy Brégaint).

En savoir plus

Le transfert des connaissances acquises au cours du projet Transi’marsh s’est traduit également par la réalisation de planches visuelles, organisées sous la forme de sketchnote. Réalisés par Jordane Ancelin, une graphiste elle-même de formation scientifique, ces visuels sont aujourd’hui mobilisés pour valoriser l’approche auprès des acteurs dans les territoires. Les cinq planches du sketchnote sont disponibles à cette adresse : https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.48.9485

________________________________________________________________________

Photo d’entête : Standbild-Fotografie (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Notes

- 1. Zones plus basses au sein des prairies naturelles, souvent sinueuses, vestiges des chemins empruntés par l’eau de mer à chaque marée.

Références

- Asfeld, C., & Steyaert, P. (1998). Diagnostic économique des exploitations agricoles utilisatrices de prairie naturelle de marais. Marais de Voutron et de Moëze. Rapport INRA-Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime.

- Barbault, R. (2006). Un éléphant dans un jeu de quilles. L’homme dans la biodiversité. Seuil.

- Boatman, N., Green, M., Holland, J., Marshall, J., Renwick, A., Siriwardena, G., Smith, B., & de Snoo, G. (2010). Agri-environmental schemes – what have they achieved and where do we go from here? Conference Oadby, UK, 27-29 April 2010. Association of Applied Biologists. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20123173320

- Bonvillain T., Foucherot C., & Bellassen V. (2020). Will the obligation of environmental results green the CAP? A comparison of the costs and effectiveness of six instruments for the transition to sustainable agriculture. Report of the Institute for Climate Economics.

- Börner, J., Baylis, K., Corbera, E., Ezzine-De-Blas, D., Honey-Rosés, J., Persson, U. M., & Wunder, S. (2017). The Effectiveness of Payments for Environmental Services. World Development, 96, 359‑374. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.020

- Brédif, H., & Simon, L. (2014). Ordinary Biodiversity, Local Stakeholders and Forest Management as a Driver for Regional Sustainable Development. Open Journal Of Forestry, 04(03), 249‑258. https://doi.org/10.4236/ojf.2014.43032

- Burton, R. J., & Schwarz, G. (2012). Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change. Land Use Policy, 30(1), 628‑641. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.05.002

- Cerf, M., & Sébillotte, M. (1988). Le concept de modèle général et la prise de décision dans la conduite d’une culture. Comptes Rendus de l‘Académie d’Agriculture de France, 74(4), 71-80. https://hal.inrae.fr/hal-02726465v1

- Clément, O., Faupin, G., Gauduchon, V., Guillou, E., Guyot, D., Jourde, P., Le Roy, E., Liozon, R., Macé, F., Métais, M., Morgantini, J. Y., Morlon, F., Perrot, V., Raspail, S., Rigaux, P., & Trille, M. (2009). Agriculture et Biodiversité – comment améliorer la biodiversité sur votre exploitation ? Recueil d’expériences. LPO, CIVAM, FARRE, FNAB, 18 p.

- Commission of the European Communities, & DG Agriculture (2004). Impact assessment of rural development programmes in view of post 2006 rural development policy. Final Report. Submitted by EPEC, Brussels.

- Cuche, D. (2010). La notion de culture dans les sciences sociales. La Découverte.

- Durant, D., Martel, G., Chataigner, C., Farruggia, A., Kernéïs, E., Prieur, M., Roux, P., & Tricheur, A. (2020). Comment évoluer vers davantage d’autonomie au sein des systèmes de polyculture-élevage ? : l’expérience d’une ferme expérimentale en marais. Fourrages, 241, 21-34. https://hal.inrae.fr/hal-03140216v1

- Ferrané, C., Paravano, L., Prost L., & Reau, R. (2020). Piloter un territoire selon une logique de résultat pour la qualité de l’eau. Guide pour une gestion dynamique du projet d’une AAC à « enjeu » nitrate. Guide INRAE-OFB. https://hal.inrae.fr/hal-04210378v1

- Girardin, P., Guichard, L., & Bockstaller, C. (2005). Indicateurs et tableaux de bord. Guide pratique pour l’évaluation environnementale. Lavoisier, Tec & Doc.

- Hanley, N., Banerjee, S., Lennox, G. D., & Armsworth, P. R. (2012). How should we incentivize private landowners to « produce » more biodiversity ? Oxford Review Of Economic Policy, 28(1), 93‑113. https://doi.org/10.1093/oxrep/grs002

- Hérault, B. (2012). Les mesures agroenvironnementales : complémentarités de l’approche « territoriale » et de l’approche par « système d’exploitation ». Centre d’Études et de Prospectives, Analyse n°47, Juin 2012.

- Julliard, R., Jiguet, F., & Couvet, D. (2003). Common birds facing global changes : what makes a species at risk ? Global Change Biology, 10(1), 148‑154. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2003.00723.x

- Kleijn, D., Berendse, F., Smit, R., & Gilissen, N. (2001). Agri-environment schemes do not effectively protect biodiversity in Dutch agricultural landscapes. Nature, 413(6857), 723‑725. https://doi.org/10.1038/35099540

- Kleijn, D., & Sutherland, W. J. (2003). How effective are European agri‐environment schemes in conserving and promoting biodiversity ? Journal Of Applied Ecology, 40(6), 947‑969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2003.00868.x

- Kleijn, D., Baquero, R. A., Clough, Y., Díaz, M., De Esteban, J., Fernández, F., Gabriel, D., Herzog, F., Holzschuh, A., Jöhl, R., Knop, E., Kruess, A., Marshall, E. J. P., Steffan-Dewenter, I., Tscharntke, T., Verhulst, J., West, T. M., & Yela, J. L. (2006). Mixed biodiversity benefits of agri‐environment schemes in five European countries. Ecology Letters, 9(3), 243‑254. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00869.x

- Masing, M. (1997). Methods used for monitoring amphibian populations in Estonia. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 73, 119-124.

- McCravy, K., & Ruholl, J. (2017). Bee (Hymenoptera : Apoidea) Diversity and Sampling Methodology in a Midwestern USA Deciduous Forest. Insects, 8(3), 81. https://doi.org/10.3390/insects8030081

- Meynard, J., Cerf, M., Coquil, X., Durant, D., Bail, M. L., Lefèvre, A., Navarrete, M., Pernel, J., Périnelle, A., Perrin, B., Prost, L., Reau, R., Salembier, C., Scopel, E., Toffolini, Q., & Jeuffroy, M. (2023). Unravelling the step-by-step process for farming system design to support agroecological transition. European Journal Of Agronomy, 150, 126948. https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126948

- Milsom, T. P., Langton, S. D., Parkin, W. K., Peel, S., Bishop, J. D., Hart, J. D., & Moore, N. P. (2000). Habitat models of bird species’ distribution : an aid to the management of coastal grazing marshes. Journal Of Applied Ecology, 37(5), 706‑727. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2000.00529.x

- Plantureux, S., & De Sainte Marie, C. (2010). Conception et appropriation de MAE à obligation de résultat sur les surfaces herbagères : comment concilier pertinence écologique et agricole dans l’action publique en faveur de la biodiversité ? Rapport scientifique – Programme DIVA2.

- Prendergast, K. S., Menz, M. H. M., Dixon, K. W., & Bateman, P. W. (2020). The relative performance of sampling methods for native bees : an empirical test and review of the literature. Ecosphere, 11(5). https://doi.org/10.1002/ecs2.3076

- Prost, L., Reau, R., Paravano, L., Cerf, M., & Jeuffroy, M. (2018). Designing agricultural systems from invention to implementation : the contribution of agronomy. Lessons from a case study. Agricultural Systems, 164, 122‑132. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.009

- Reboud, X. (2019). Le lien entre agriculture et biodiversité : ce qui a bougé sur le plan de la société, des idées, de la réflexion entre 2008 et 2018. Innovations Agronomiques, 75, 1-14 ; https://dx.doi.org/10.15454/7iefc5

- Urbano, G., & Vollet, D. (2005). L’évaluation du Contrat Territorial d’Exploitation (CTE). Notes et études économiques – n°22. DAF/SDEPE/BEPE, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, Cemagref.

Résumé

Un collectif de recherche, rassemblé sur la ferme expérimentale INRAE de Saint-Laurent de la Prée, teste une démarche participative pour préserver la biodiversité. Cette démarche est basée sur une méthode de gestion adaptative à « logique de résultats ». Dans cet article, les auteurs présentent les caractéristiques de la ferme, la démarche et les méthodes de suivi des onze espèces cibles choisies. L’analyse des premières années d’application de la démarche (2021, 2022 et 2023) montre des résultats variables selon les espèces cibles, catégorisées en quatre groupes de résultats. Les auteurs évoquent ensuite les enseignements tirés de ce premier déploiement de la démarche autour de l’enjeu de biodiversité. Étant donné que le collectif applique une gestion dynamique, faisant des choix sur l’exploitation sur la base des résultats obtenus chaque année, la démarche génère ainsi un apprentissage continu, notamment en termes de fonctionnement du « système-ferme » et une certaine culture du compromis. Les auteurs discutent des conditions de son éventuelle généralisation à des territoires comprenant une diversité de fermes.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 5495

Vues: 5495

Téléchargements

PDF: 111

PDF: 111

XML: 27

XML: 27