Le projet PastSatAb pour reconstruire des séries temporelles d’abondance et de taux d’exploitation du saumon atlantique en France

Le projet PastSatAb propose une reconstitution des dynamiques du saumon atlantique en France sur les cinquante dernières années, grâce à une modélisation bayésienne intégrée. En synthétisant les données et l’expertise disponibles, le projet a permis d’obtenir de nouvelles informations sur les dynamiques régionale et nationale des populations de saumons adultes. Ces résultats apportent une vision affinée de l’évolution des stocks, utile à l’échelle nationale comme internationale.

Introduction

Les populations sauvages de saumon atlantique (Salmo salar) sont aujourd’hui fragilisées sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce. Entre le début des années 1970 et aujourd’hui, on estime que l’abondance totale de saumon dans l’Atlantique Nord a décliné d’un facteur 4 (ICES, 2024)

Parmi les nombreux facteurs contribuant au déclin des populations de saumon atlantique figurent la diminution, la dégradation et la fragmentation des habitats en eaux douces, le changement climatique ainsi que l’exploitation par la pêche. Entre les années 1960 et le début des années 1990, les stocks de saumons ont été intensément exploités, faisant de la surexploitation par la pêche l’une des premières causes identifiées de ce déclin (Parrish et al., 1998 ; Forseth et al., 2017 ; Dadswell et al., 2022). Malgré la fermeture progressive des principales pêcheries de saumons (Hindar et al., 2010 ; Chaput, 2012 ; Bowlby et al., 2014 ; Grilli et Curtis, 2020), le déclin des populations persiste. Même si les causes restent multifactorielles, ce déclin persistant est généralement attribué à une baisse de la survie en mer, probablement en réponse à des changements de l’écosystème marin à grande échelle (Olmos et al., 2020 ; Vollset et al., 2022 ; ICES, 2023).

La nécessité d’une gestion de l’espèce à un niveau international a conduit à la création, en 1983, de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN ; http://www.nasco.int/. Chaque année, l’OCSAN mandate le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), à travers le groupe de travail sur le saumon de l’Atlantique Nord (WGNAS), pour fournir des avis scientifiques sur l’état de conservation des stocks et formuler des recommandations concernant la gestion des pêcheries de saumon. Le WGNAS a élaboré un modèle pour évaluer l’état des populations à l’échelle de grandes unités de gestion (UG), définies à l’échelle nationale ou régionale, couvrant l’ensemble du bassin de l’Atlantique Nord (Chaput, 2012 ; Rivot et al., 2025). La France est l’une des vingt-cinq UG considérées dans ce modèle.

Ce modèle d’évaluation valorise des séries de données de plus de cinquante ans (depuis 1971 jusqu’à aujourd’hui) agrégées à l’échelle de chaque UG. Elles consistent essentiellement en (i) des estimations de l’abondance des retours de saumons adultes après le séjour marin, fournies séparément pour les deux classes d’âge de mer qui composent les retours d’adultes, soit les poissons ayant passé un seul hiver en mer (notés 1HM) et ceux ayant passé deux (ou plus) hivers en mer (notés 2HM ou PHM) ; (ii) des estimations des captures de saumon effectuées dans toutes les eaux côtières et estuariennes sous juridiction nationale et dans les cours d’eau ; (iii) des paramètres biologiques comme la structure d’âge des juvéniles à la migration vers la mer ou le rapport des sexes au stade adulte reproducteur et la fécondité moyenne des femelles.

Pour l’essentiel des UG (dont la France), les estimations d’abondance des retours d’adultes 1HM et PHM sont obtenues à partir du modèle « un Run-Reconstruction » (RR) développé par le WGNAS (ICES, 2021). Ce modèle est alimenté par les séries chronologiques de données de captures et de taux d’exploitation (estimés ou déterminés par des experts) agrégées à l’échelle de chaque UG. En pratique, les estimations du nombre d’adultes 1HM et PHM retournant dans les eaux territoriales sont obtenues en divisant les captures par les taux d’exploitation. L’incertitude sur la connaissance du taux d’exploitation est intégrée dans l’analyse, générant en retour une incertitude sur l’estimation des retours.

Bien que pragmatique, cette approche pour estimer les retours d’adultes présente plusieurs limites qui peuvent affecter la qualité des estimations d’abondance et, par conséquent, la qualité des avis fournis par le WGNAS.

La première limite fondamentale du modèle RR est qu’il s’appuie sur des données de captures et des estimations de taux d’exploitation agrégées à l’échelle d’une UG (par exemple, la France). Le taux d’exploitation agrégé au niveau national est essentiellement défini à dire d’expert, et il reste très difficile de tracer la méthodologie utilisée pour l’établir. En effet, le caractère agrégé de la procédure ne permet pas de distinguer les différentes pêcheries impliquées, ni de prendre en compte l’hétérogénéité spatiotemporelle des dynamiques d’exploitation qui pourtant existent au sein même d’une UG. Bien que des données et de l’expertise soient généralement disponibles pour caractériser ces dynamiques à une échelle spatiale plus fine, le cadre actuel ne permet pas d’en tenir compte.

Le modèle RR ne permet pas non plus d’intégrer les informations disponibles qui informent directement sur les abondances de retours d’adultes. En France, par exemple (mais c’est généralement le cas dans la plupart des UG), des stations de suivi à long terme des populations de saumon atlantique ont été installées sur certaines rivières (Prévost et al., 2003 ; Legrand et al., 2020). Elles fournissent des informations sur l’abondance totale ou partielle des saumons adultes retournant frayer qui ne peuvent être valorisées dans le modèle de RR. Parallèlement, des modèles ont été développés pour fournir des estimations d’abondance à une échelle spatiale plus large que celle des rivières, mais inférieure à celle d’une UG. C’est par exemple le cas du modèle développé par Lebot et al. (2022) dans le cadre du projet RENOSAUM

Enfin, une dernière limite concerne l’anticipation d’une difficulté (voire d’une impossibilité) à pouvoir mobiliser les données de captures pour produire des estimations d’abondance. En effet, ces dernières années ont été marquées par une succession de mesures de régulation de la pêche de plus en plus restrictives telles que des réductions des totaux admissibles de captures (TACS) ou des moratoires de pêches conduisant à la raréfaction progressive des données de captures.

En conséquence, dans la plupart des UG et notamment en France, l’information agrégée pour estimer l’abondance des retours d’adultes transmise pour nourrir l’évaluation internationale conduite par le WGNAS s’appuie sur une méthode qui ne permet pas de tirer pleinement profit de toute l’information disponible sur les populations de saumon. Le développement de modèles qui intègrent explicitement l’ensemble des données et de l’expertise à un grain spatial plus fin que celui des UG pourrait considérablement améliorer la transparence de la méthode d’estimation et la fiabilité des résultats.

Plusieurs UG, dont l’Écosse, l’Angleterre/Pays de Galles, la Norvège et la France, ont proposé de développer leur propre méthodologie pour estimer les séries temporelles d’abondance des retours et de taux d’exploitation. C’est dans ce contexte qu’est née le projet PastSatAb porté par le pôle MIAME

Une approche de modélisation intégrée valorisant les données et expertises disponibles à une échelle régionale

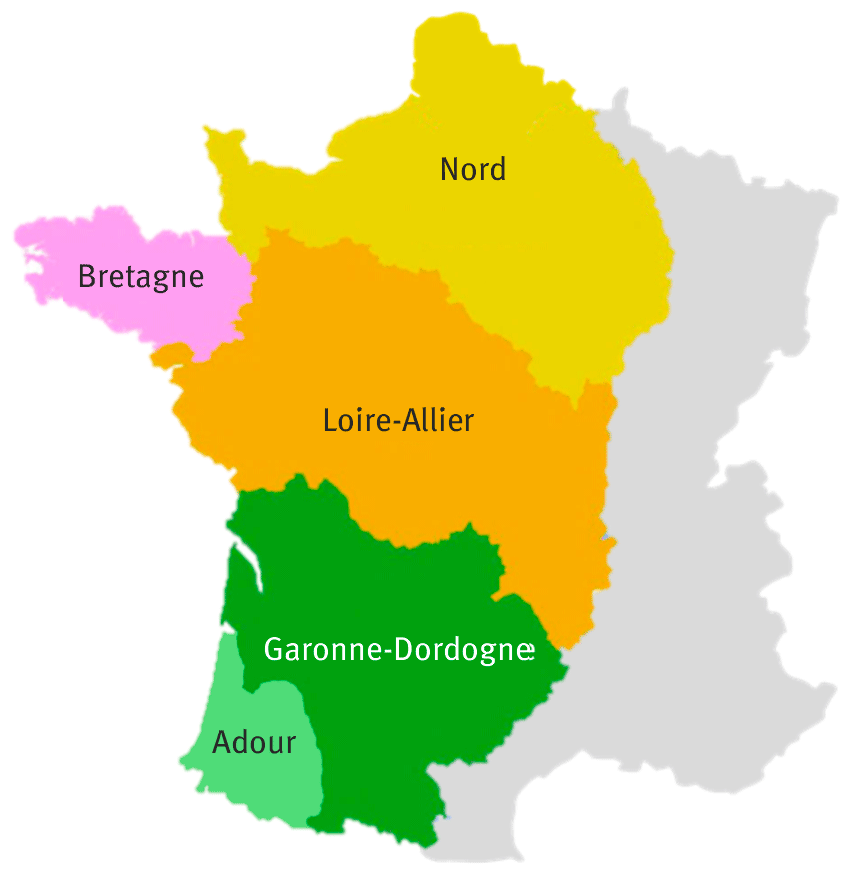

Pour tenir compte de la diversité régionale des dynamiques de populations et d’exploitation du saumon en France, cinq grandes régions ont été considérées : le Nord, la Bretagne, la Loire-Allier, la Garonne-Dordogne et l’Adour (figure 1). Ces régions coïncident avec le périmètre géographique des comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) en charge de la gestion de cette espèce, à l’exception de la région Nord, qui combine deux COGEPOMI (Artois-Picardie et Seine-Normandie).

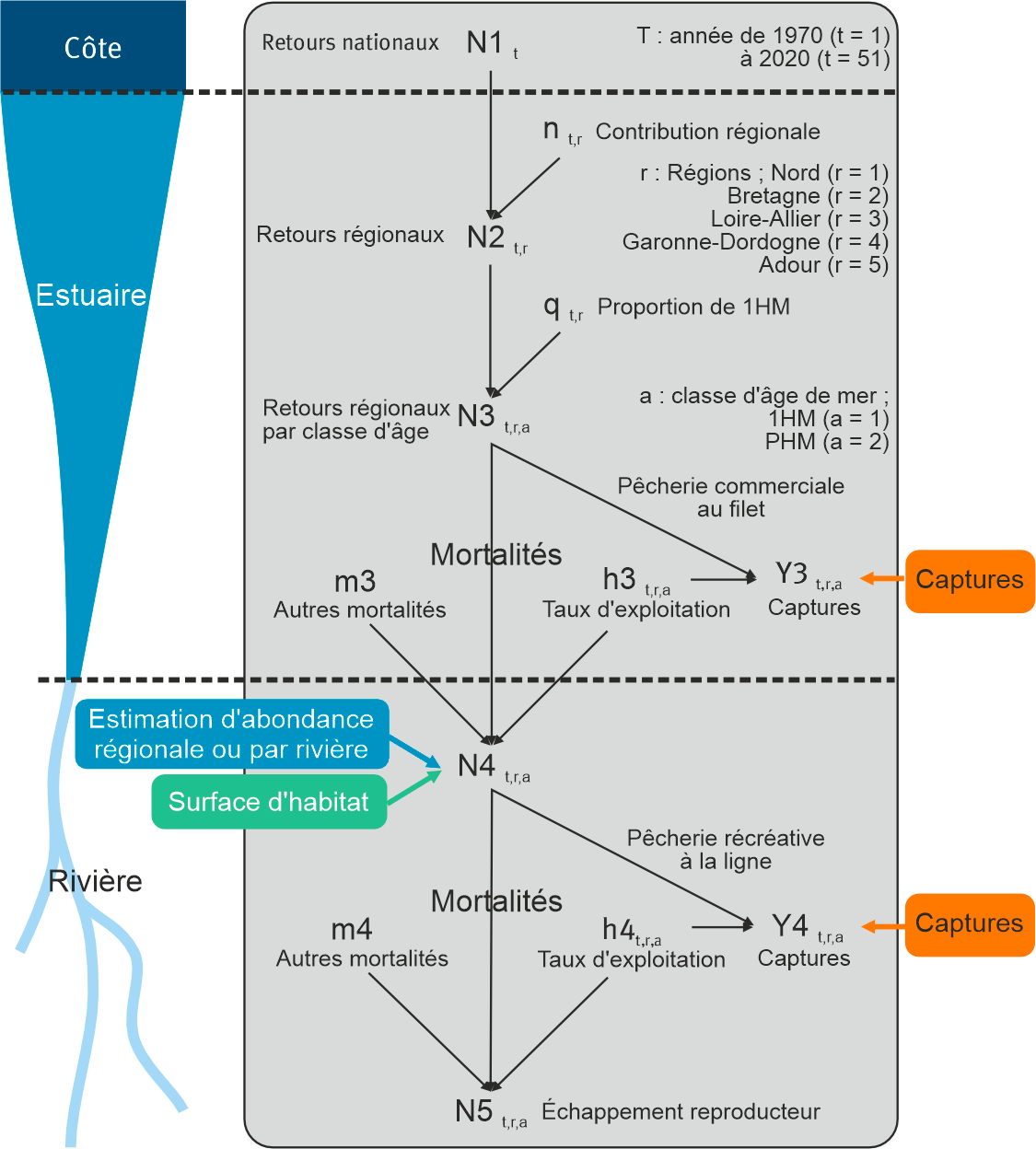

Le modèle développé dans le cadre du projet PastSatAb suit le trajet retour des saumons adultes en France, depuis leur arrivée dans les eaux territoriales françaises jusqu’à leur reproduction dans les rivières de chacune des cinq régions. Trois composantes clefs ont été modélisées :

– la contribution de chaque région aux retours nationaux,

– la structure en classe d’âge de mer des retours régionaux, considérant deux classes d’âge de mer, les 1HM et les PHM,

– la mortalité des adultes lors de leur retour. Deux sources distinctes de mortalité sont représentées, une première due à la pêche ciblant le saumon et une seconde qui regroupe toutes les autres sources potentielles de mortalité (prises accessoires, pollution, prédation, parasitisme, maladies, etc…).

Pour toutes les régions à l’exception de la Garonne-Dordogne, les processus de mortalité sont modélisés de manière séquentielle à travers les trois environnements aquatiques traversés par les saumons : la côte, l’estuaire et la rivière (figure 2). Deux mortalités par pêche ont été distinguées : celle engendrée par les pêcheries commerciales au filet en estuaire et celle causée par les pêcheries récréatives à la ligne en rivière. Faute d’information quantitative, les autres sources de mortalité ont été fixées à zéro.

Pour la Garonne-Dordogne, les processus de mortalité n’ont pas été modélisés car ils ne permettaient pas de d’évaluer l’abondance. En effet, les populations de cette région étaient considérées comme éteintes depuis le milieu du dix-neuvième siècle en raison de la construction de grands barrages hydroélectriques empêchant l’accès aux zones de reproduction. Paradoxalement, la pêche y était encore autorisée. Face à cette situation critique, en 1987, la pêche a été interdite et des passes à poissons ont été installées pour rétablir l’accès aux zones de reproduction. Depuis, la recolonisation dans cette région est suivie grâce à des dispositifs de comptages installés sur ces passes, qui sont les seules données utilisées pour évaluer l’abondance des saumons dans cette région.

L’approche de modélisation mise en œuvre valorise un ensemble très important de données dont la qualité, la quantité ainsi que la couverture spatiotemporelle varient en fonction de la région et de la source de données considérées. Elles sont en grande partie tirées du travail de synthèse sur les connaissances disponibles sur le saumon atlantique à l’échelle française mené par André et al. (2021) et André et al. (2025), complétées par de l’expertise portant principalement sur les dynamiques d’exploitation des différentes pêcheries françaises.

Pour chacune des cinq régions et chacune des deux classes d’âge de mer (1HM et PHM), ces données consistent en (i) les captures effectuées par différentes pêcheries complétées par de l’expertise sur l’évolution de leur taux d’exploitation au cours du temps (à l’exception de la Garonne-Dordogne) ; (ii) des estimations d’abondances à l’échelle de rivières ou de régions, lorsqu’elles sont disponibles ; (iii) des surfaces d’habitat spécifique à l’espèce saumon utilisées comme des facteurs d’échelle pour extrapoler les abondances estimées localement (figure 3).

L’ensemble de ces données issues d’observation et d‘expertise est traité conjointement dans un modèle bayésien hiérarchique intégré (HBM). Ce cadre de modélisation est particulièrement adapté pour le traitement de tels jeux de données hétérogènes, notamment en écologie (Royle et Dorazio, 2008 ; Parent et Rivot, 2012). Il permet de considérer explicitement l’erreur d’observation associée aux données et d’extrapoler les informations provenant d’unités spatiotemporelles riches en données vers des unités plus pauvres en données tout en intégrant l’incertitude inhérente à cette extrapolation (Rivot et Prévost, 2002 ; Prévost et al., 2003 ; Brun et al., 2011). Il facilite ainsi l’estimation pour des unités spatiotemporelles sans données ou avec des données manquantes.

Le modèle permet in fine d’estimer l’abondance des adultes depuis leur arrivée dans les eaux territoriales françaises jusqu’à la reproduction en rivière, ainsi que les taux d’exploitation par pêcherie ou cumulés sur tous les segments de l’exploitation. Ces estimations sont obtenues pour chacune des deux classes d’âge de mer (1HM et PHM) à l’échelle régionale et nationale.

Une diversité régionale des dynamiques de population et d’exploitation

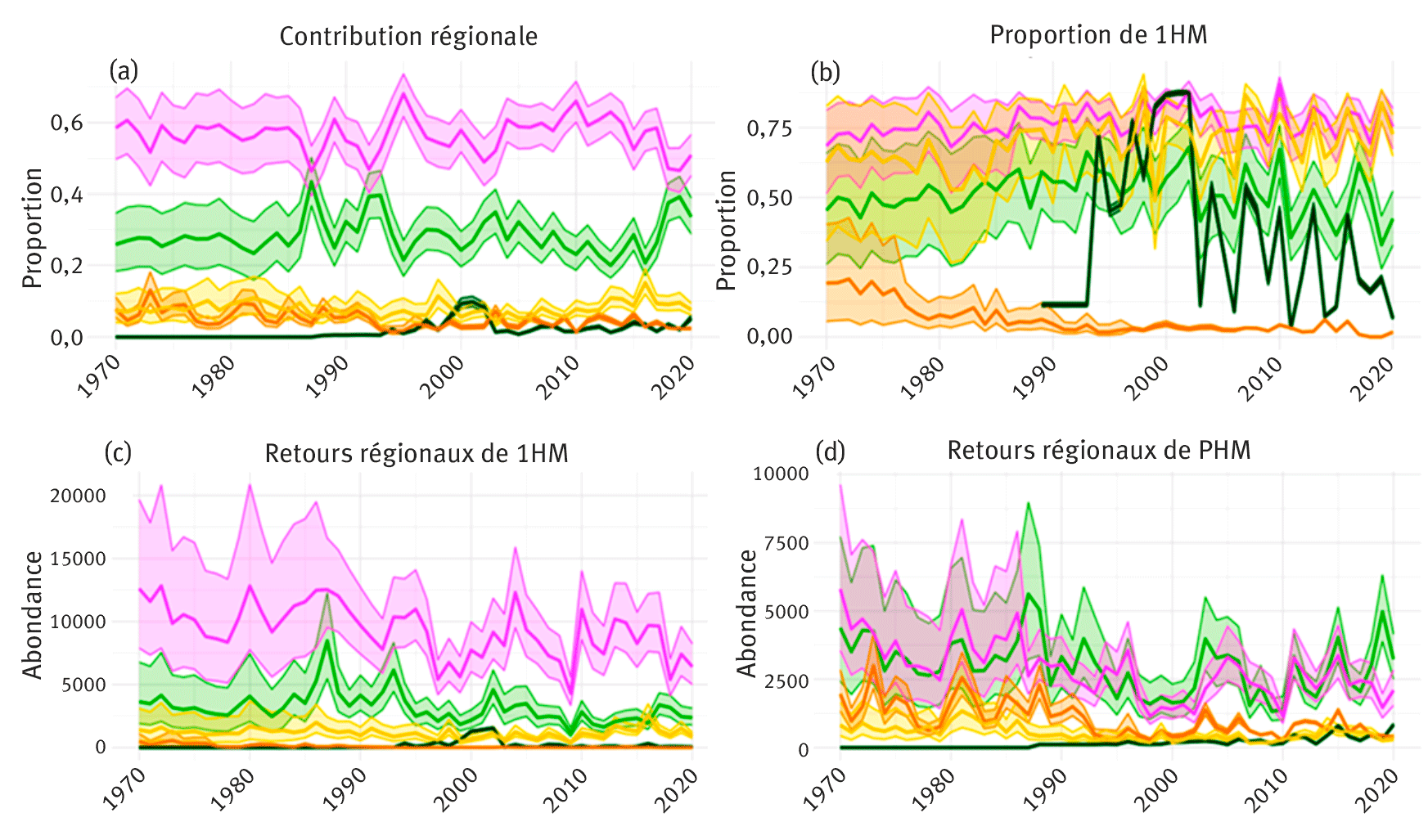

Les estimations d’abondance et des taux d’exploitation issues du modèle PastSatAb mettent en évidence une diversité régionale forte des dynamiques de populations et d’exploitation sur le territoire français. Les régions de Bretagne et de l’Adour représentent plus de 90 % des retours nationaux, alors que la Loire-Allier, le Nord et la Garonne-Dordogne n’y contribuent qu’à hauteur de 10 % (figure 3a).

L’analyse de la composition en classes d’âge de mer des retours fait émerger trois types de région : celles dont les retours sont dominés par des 1HM (le Nord et la Bretagne), celle dont le ratio entre les classes d’âge de mer dans les retours est plus équilibré (l’Adour), et celles dont les retours sont dominés par des PHM (la Loire-Allier et la Garonne-Dordogne ; figure 3b). On constate que plus la taille des bassins versants est grande, plus la proportion de PHM dans les retours est importante. Enfin, on observe un déclin des abondances commun aux cinq régions, légèrement plus marqué chez les PHM (figure 3c et 3d).

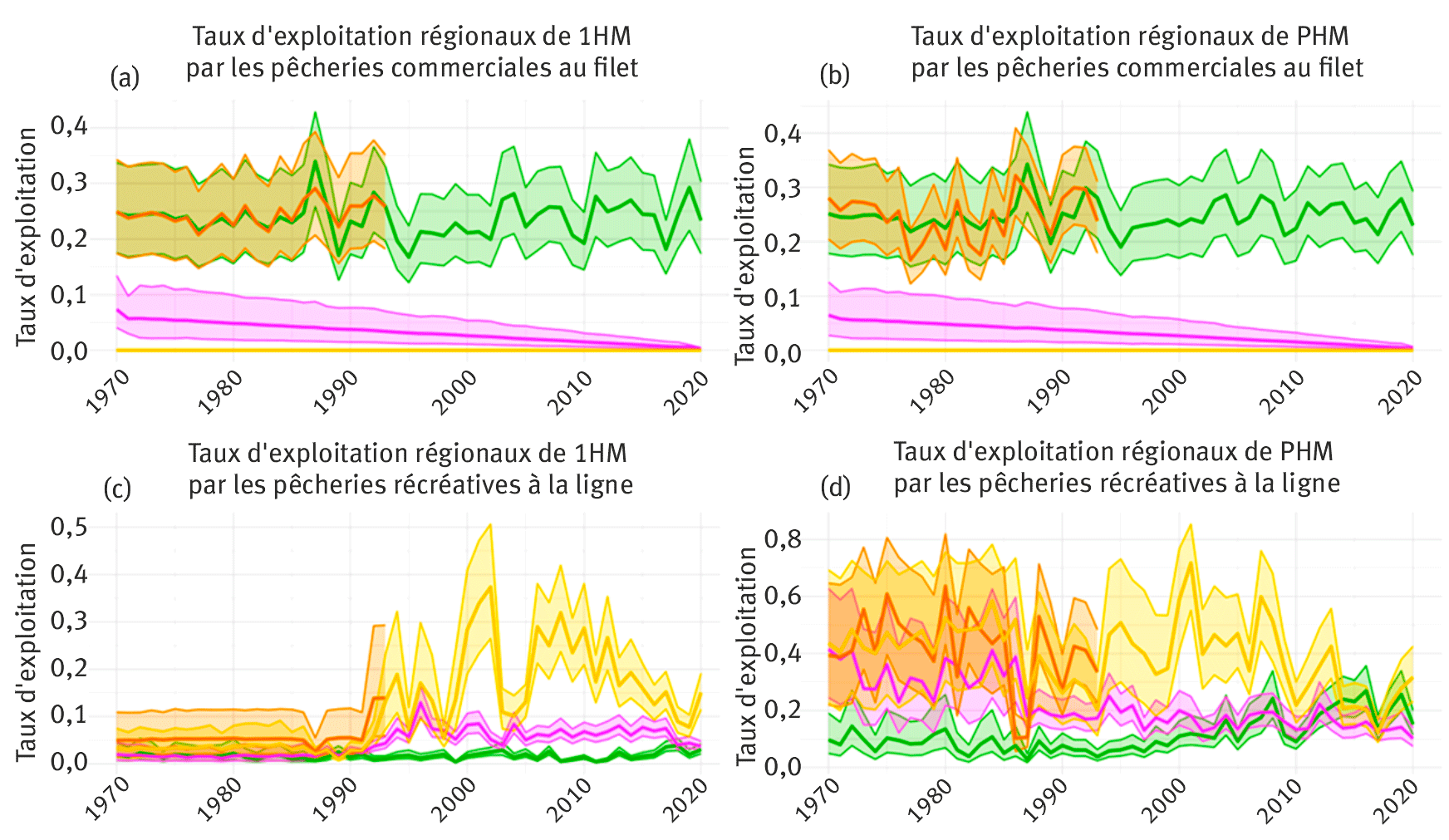

Les taux d’exploitation présentent des différences notables entre les régions. Dans la Loire-Allier et l’Adour, l’exploitation par les pêcheries commerciales au filet a été ou reste la plus intense (figure 4a et 4–b). Les pêcheries au filet sont moins sélectives, c’est-à-dire elles exercent des taux d’exploitation similaires sur les deux classes d’âge de mer, contrairement à la pêche à la ligne, qui cible préférentiellement les PHM. Cette dernière a historiquement affiché les taux d’exploitation les plus élevés dans les régions de la Loire-Allier, du Nord et de la Bretagne (Figure 4c et 4d). Cependant, suite à la fermeture de la pêche dans la Loire-Allier en 1994 et à l’augmentation des taux de prélèvement des pêcheries de l’Adour, les deux principales pêcheries à la ligne encore autorisées jusqu’en 2020, à savoir celle de la Bretagne et de l’Adour, ont des taux d’exploitation très similaires (5 % pour les 1HM et 15 % pour les PHM).

Une nouvelle perception du déclin des abondances de saumon

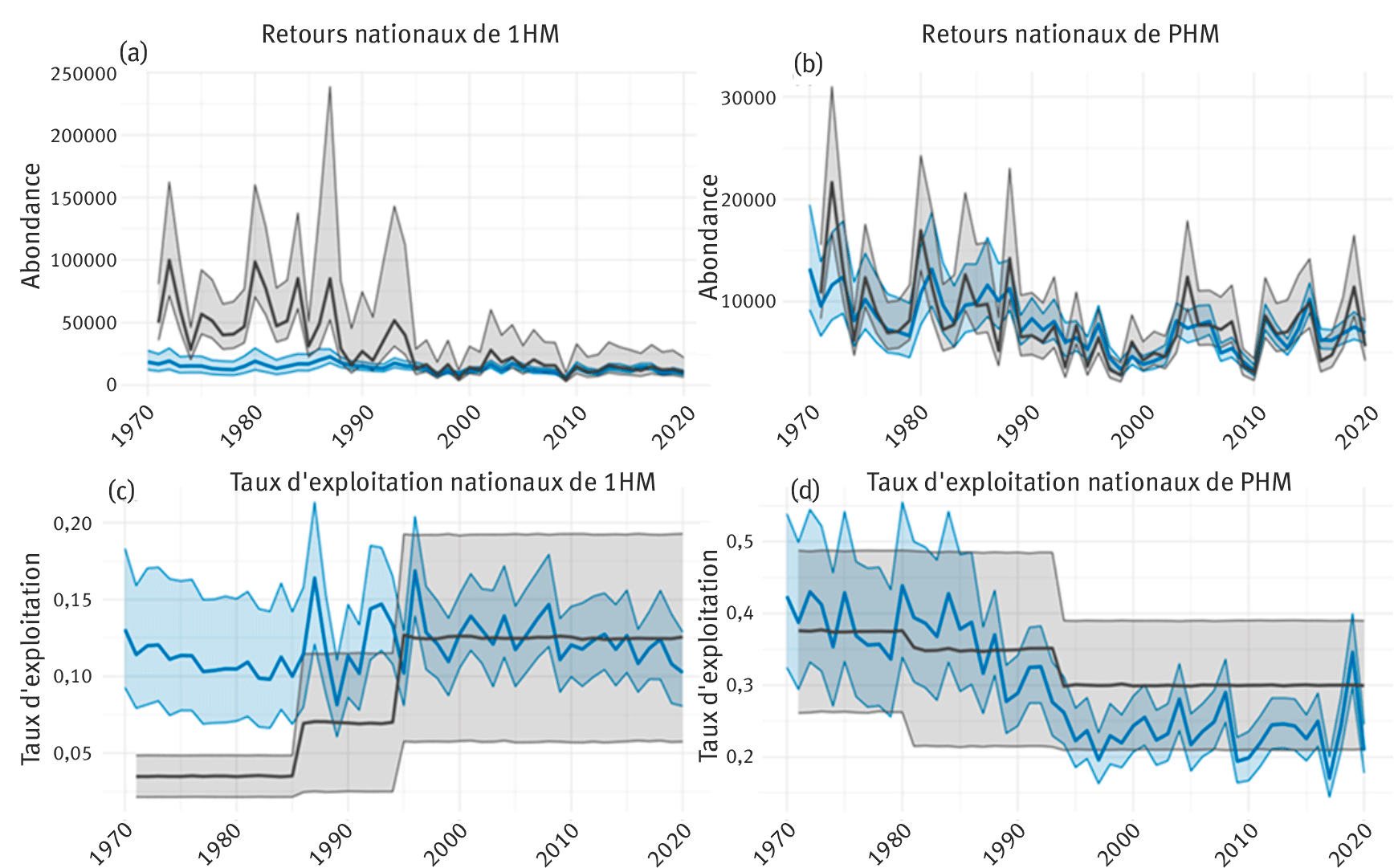

Les nouvelles estimations fournies par le modèle PastSatAb offrent une perspective renouvelée sur les dynamiques de population et d’exploitation au cours des cinq dernières décennies (figure 5). À l’échelle nationale, une première différence frappante est que les nouvelles estimations suggèrent que le déclin de l’abondance des 1HM est moins sévère que celui estimé par la méthode RR (figure 5a). Ceci résulte principalement de la différence entre les estimations des taux d’exploitation des 1HM fournies par l’approche PastSatAb (figure 5c) et celles utilisées dans l’approche RR. Les estimations issues du modèle intégré, qui permettent de mieux capturer la variabilité régionale des dynamiques d’exploitation, conduisent à des estimations beaucoup plus importantes du taux d’exploitation des 1HM dans certaines régions comme la Bretagne, surtout pendant la première partie historique de la série. Les données de captures étant sensiblement les mêmes dans les deux approches, ces différences de taux d’exploitation conduisent logiquement à des estimations beaucoup moins importantes de l’abondance des retours de 1HM.

Une autre différence concerne la variabilité interannuelle de l’estimation des taux d’exploitation, beaucoup plus lissées dans l’approche RR basée sur une expertise des taux d’exploitation agrégée à l’échelle nationale et tous segments de pêche confondus. À l’inverse des 1HM, au-delà de la moindre variabilité interannuelle des estimations produites par la méthode RR, les deux méthodes produisent des estimations comparables de l’abondance des PHM (figure 5b et 5c).

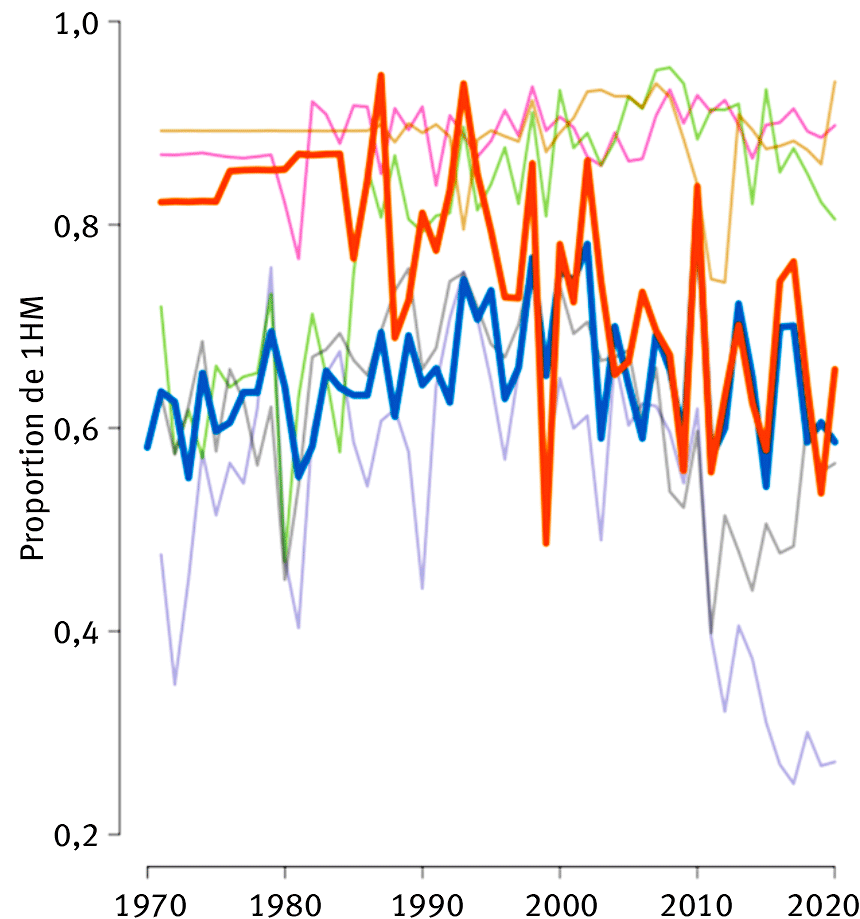

La forte révision à la baisse de l’estimation de l’abondance des 1HM issue de la nouvelle méthode (surtout marquée pendant les premières décennies de la série) conduit à une nouvelle vision de l’évolution de la composition en classes d’âge de mer des retours. La méthode RR produit des estimations de la proportion de 1HM dans les retours très élevées en début de série, déclinant de façon marquée jusqu’à la fin de la série (figure 6). Les nouvelles estimations de proportion de 1HM montrent une dynamique tout à fait différente, marquée par une légère augmentation jusqu’au début des années 1990, suivie par une baisse de cette proportion dans les années récentes. Il est remarquable de noter que cette nouvelle dynamique est beaucoup plus cohérente avec celle observée dans les autres UG européennes. Ceci apporte un crédit supplémentaire aux nouvelles estimations. Au-delà de l’abondance, la structure démographique en termes de classes d’âge dans les retours est une caractéristique fondamentale des populations de saumons. La variabilité des histoires de vie des individus au sein des populations constitue une composante importante de la biodiversité intraspécifique, reflétant la diversité des stratégies de reproduction et d’adaptation face aux pressions que subit l’espèce. Bien décrire la composition en âge des individus est aussi crucial pour quantifier le potentiel reproducteur des populations car les deux classes d’âge (1HM et PHM) présentent des potentiels reproducteurs très différents. Par ailleurs, la classe d’âge de mer des individus étant un trait d’histoire de vie en partie héritable génétiquement (Barson et al., 2015), l’évolution dynamique des proportions relatives des deux classes d’âge, pourrait être un indicateur de l’adaptation des populations aux changements écosystémiques (Olmos et al., 2018 ; Tréhin et al., 2021).

Conclusion

Le projet PastSatAb a significativement amélioré notre compréhension des populations de saumon et de leur exploitation en France. En synthétisant les données et l’expertise disponibles, le projet a permis d’obtenir de nouvelles informations sur les dynamiques régionale et nationale des populations de saumons adultes sur les cinq dernières décennies. Cette méthodologie permet non seulement de mieux utiliser les données disponibles, mais aussi de rendre explicites les hypothèses de modélisation. La présentation transparente de ces hypothèses permet de les discuter et de les réviser au fur et à mesure que de nouvelles connaissances émergent.

Bien que l’approche PastSatAb apporte des améliorations significatives, un travail complémentaire est nécessaire pour permettre au WGNAS d’intégrer ces estimations dans ses évaluations annuelles. Un cadre méthodologique adapté doit être développé pour actualiser chaque année les estimations issues du modèle, en tenant compte des contraintes suivantes : (i) certaines données, comme les estimations d’abondances régionales, pourraient ne pas être disponibles au moment de la mise à jour ; et (ii) à l’avenir, les données de captures pourraient se raréfier en raison des mesures de gestion de plus en plus restrictives, mises en œuvre ces dernières années pour répondre à la situation préoccupante du saumon en France.

Les différences entre les séries temporelles estimées par le modèle PastSatAb et celles estimées par le modèle RR suggèrent qu’une investigation plus approfondie est nécessaire pour évaluer l’impact de l’ajout de ces nouvelles estimations sur les avis produits par le WGNAS. Bien que l’abondance des populations françaises soit faible relativement à la plupart des autres UG évaluées par le WGNAS, les nouvelles estimations, notamment pour la classe d’âge 1HM au début de la période considérée, pourraient influencer les conclusions globales des évaluations du WGNAS. Un travail futur devrait explorer les répercussions possibles de ces changements sur les évaluations concernant la France et les autres unités de gestion.

_________________________________________

Photo d’entête : © andrewbalcombe (Adobe Stock)

Notes

- 1. International Council for the Exploration of the Sea ou en français CIEM Conseil International pour l’exploration de la mer.

- 2. Rénovation de la stratégie de gestion du saumon en Bretagne.

- 3. Pôle Gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement.

Références

- André, G., Guillerme, N., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Legrand, M., Chapon, P. M., & Beaulaton, L. (2021). Synthèse sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion du Saumon Atlantique en France. Research Report, OFB ; INRAE ; Institut Agro ; UPPA. https://hal.science/POLE_MIGRATEURS_AMPHIHALINS/hal-03699089

- André, G., Chapon, P. M., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Diouach, O., Guillerme, N., Josset, Q., Launey, S., Legrand, M., Nevoux, M., Sauvadet, C., & Beaulaton, L. (2025). Synthèses sur l’état des populations, des pressions et des modalités de gestion des poissons migrateurs amphihalins en France : aloses, lamproies, saumon et truite de mer. Sciences Eaux & Territoires, 47, article 8474. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.8474

- Barson, N. J., Aykanat, T., Hindar, K., Baranski, M., Bolstad, G. H., Fiske, P., Jacq, C., Jensen, A. J., Johnston, S. E., Karlsson, S., Kent, M., Moen, T., Niemelä, E., Nome, T., Næsje, T. F., Orell, P., Romakkaniemi, A., Sægrov, H., Urdal, K., Erkinaro, J., Lien, S., & Primmer, C.R. (2015). Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon. Nature, 528(7582), 405-408. https://doi.org/10.1038/nature16062

- Bowlby, H. D., Horsman, T., Mitchell, S. C., & Gibson, A. J. F. (2014). Recovery Potential Assessment for Southern Upland Atlantic Salmon: Habitat Requirements and Availability, Threats to Populations, and Feasibility of Habitat Restoration. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2013/006: vi + 155 p.

- Brun, M., Abraham, C., Jarry, M., Dumas, J., Lange, F., & Prévost, E. (2011). Estimating an homogeneous series of a population abundance indicator despite changes in data collection procedure: A hierarchical Bayesian modelling approach. Ecological Modelling, 222(5), 1069-1079. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.10.030

- Chaput, G. (2012). Overview of the status of Atlantic salmon (Salmo salar) in the North Atlantic and trends in marine mortality. ICES Journal of Marine Science, 69(9), 1538-1548. https://doi.org/10.1093/icesjms/fss013

- Dadswell, M., Spares, A., Reader, J., McLean, M., McDermott, T., Samways, K., & Lilly, J. (2022). The Decline and Impending Collapse of the Atlantic Salmon (Salmo salar) Population in the North Atlantic Ocean: A Review of Possible Causes. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 30(2), 215-258. https://doi.org/10.1080/23308249.2021.1937044

- Darwall, W. (2023). IUCN Red List of Threatened Species: Salmo salar. IUCN Red List of Threatened Species. https://www.iucnredlist.org/en

- Dauphin, G., & Prévost, E. (2013). Analyse de la viabilité d’une population naturelle de saumon atlantique (Salmo salar L.) dans le bassin de l’Allier. Plan Loire Grandeur Nature. https://www.migrateurs-loire.fr/download/analyse-de-la-viabilite-dune-population-naturelle-de-saumon-atlantique-salmo-salar-l-dans-le-bassin-de-lallier/

- Forseth, T., Barlaup, B. T., Finstad, B., Fiske, P., Gjøsæter, H., Falkegård, M., Hindar, A., Mo, T. A., Rikardsen, A. H., Thorstad, E. B., Vøllestad, L. A., & Wennevik, V. (2017). The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES J Mar Sci, 74(6), 1496-1513. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx020

- Grilli, G., & Curtis, J. (2020). Choice experiment assessment of anglers’ salmonid conservation preferences. Journal of Environmental Planning and Management, 63(5), 862-882. https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1614816

- Hindar, K., Hutchings, J. A., Diserud, O. H., & Fiske, P. (2010). Stock, recruitment and exploitation. Dans Ø. Aas, S. Einum, A. Klemetsen, & J. Skurdal (Dirs.), Atlantic salmon ecology (pp. 299-331). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781444327755.ch12

- ICES. (2021). Stock Annex: Salmon (Salmo salar) in Northeast Atlantic (ICES Stock Annexes, Report). https://doi.org/10.17895/ices.pub.18622037.v1

- ICES. (2023). The Second ICES/NASCO Workshop on Salmon Mortality at Sea (WKSalmon2; outputs from 2022 meeting) (ICES Scientific Reports No. 5:36, 69 p.). https://doi.org/10.17895/ices.pub.22560790.v1

- ICES. (2024). Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS) (ICES Scientific Reports, 6:36, 415 p.). https://doi.org/10.17895/ices.pub.25730247

- Lebot, C., Arago, M. A., Beaulaton, L., Germis, G., Nevoux, M., Rivot, E., & Prévost, E. (2022). Taking full advantage of the diverse assemblage of data at hand to produce time series of abundance: a case study on Atlantic salmon populations of Brittany. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 79(4), 533–547. https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0368

- Legrand, M., & Prévost, E. (2017). Développement et mise à jour du modèle de dynamique de population du saumon de l’Allier, Année 2015.

- Legrand, M., Briand, C., Buisson, L., Artur, G., Azam, D., Baisez, A., Barracou, D., Bourré, N., Carry, L., Caudal, A. L., Charrier, F., Corre, J., Croguennec, E., Mikaélian, S. D., Josset, Q., Gurun, L. L., Schaeffer, F., & Laffaille, P. (2020). Contrasting trends between species and catchments in diadromous fish counts over the last 30 years in France. Knowledge And Management Of Aquatic Ecosystems, 421, 7. https://doi.org/10.1051/kmae/2019046

- Olmos, M., Massiot-Granier, F., Prévost, E., Chaput, G., Bradbury, I. R., Nevoux, M., & Rivot, E. (2018). Evidence for spatial coherence in time trends of marine life history traits of Atlantic salmon in the North Atlantic. Fish And Fisheries, 20(2), 322‑342. https://doi.org/10.1111/faf.12345

- Olmos, M., Payne, M. R., Nevoux, M., Prévost, E., Chaput, G., Pontavice, H. D., Guitton, J., Sheehan, T., Mills, K., & Rivot, E. (2020). Spatial synchrony in the response of a long range migratory species (Salmo salar) to climate change in the North Atlantic Ocean. Global Change Biology 26(3), 1319–1337. https://doi.org/10.1111/gcb.14913

- Parent, E., & Rivot, E. (2012). Introduction to Hierarchical Bayesian Modeling for Ecological Data. In Chapman and Hall/CRC eBooks. https://doi.org/10.1201/b12501

- Parrish, D. L., Behnke, R. J., Gephard, S. R., McCormick, S. D., & Reeves, G. H. (1998). Why aren’t there more Atlantic salmon (Salmo salar)? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 55(S1), 281-287. https://doi.org/10.1139/d98-012

- Prévost, E., Parent, E., Crozier, W., Davidson, I., Dumas, J., Gudbergsson, G., Hindar, K., McGinnity, P., MacLean, J., and Sættem, L.M. (2003). Setting biological reference points for Atlantic salmon stocks: transfer of information from data-rich to sparse-data situations by Bayesian hierarchical modelling. ICES Journal of Marine Science, 6(60),1177-1193. https://doi.org/10.1016/j.icesjms.2003.08.001

- Prévost, É., Lebot, C., Beaulaton, L., Arago, M. A., Leprévost, G., Nevoux, M., & Rivot, É. (2025). Rénovation de la gestion du saumon en Bretagne : le projet RENOSAUM. Sciences Eaux & Territoires, 47, article 7982, https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.7982

- Rivot, E., & Prévost, E. (2002). Hierarchical Bayesian analysis of capture–mark– recapture data. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59(11). https://doi.org/10.1139/f02-145

- Rivot, E., Olmos, M., Lemaire-Patin, R., Hervann, P. Y., Nevoux, M., Prévost, É., Buoro, M., & Beaulaton, L. (2025). SalmoGlob : un nouveau modèle pour l’évaluation des stocks de saumon atlantique à l’échelle de l’Atlantique Nord. Sciences Eaux & Territoires, 47, article 9154. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2025.47.9154

- Royle, J. A., & Dorazio, R. M. (2008). Hierarchical modeling and inference in ecology: The analysis of data from populations, metapopulations and communities. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374097-7.50001-5

- Tréhin, C., Rivot, E., Lamireau, L., Meslier, L., Besnard, A. L., Gregory, S. D., & Nevoux, M. (2021). Growth during the first summer at sea modulates sex-specific maturation schedule in Atlantic salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 78(6), 659-669. https://doi.org/10.1139/cjfas-2020-0236

- Vollset, K. W., Urdal, K., Utne, K., Thorstad, E. B., Sægrov, H., Raunsgard, A., Skagseth, Ø., Lennox, R. J., Østborg, G. M., Ugedal, O., Jensen, A. J., Bolstad, G. H., & Fiske, P. (2022). Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon. Science Advances, 8(9). https://doi.org/10.1126/sciadv.abk2542

Résumé

Le projet PastSatAb, porté par le pôle OFB-INRAe-Institut Agro-UPPA pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement (MIAME), a pour objectif de reconstruire les séries temporelles d’abondance et de taux d’exploitation du saumon en France afin d’alimenter les modèles d’évaluation de stock développés par le groupe de travail sur le saumon de l'Atlantique Nord du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM WGNAS). Une approche de modélisation bayésienne intégrée, combinant des données hétérogènes de captures, d’abondances (régionales ou locales) et de surface d’habitat saumon a été mise en œuvre pour valoriser au mieux la connaissance disponible. Le modèle bayésien hiérarchique développé a permis de reconstruire les séries temporelles d’abondance et de taux d’exploitation, par classes d’âge de mer, sur la période de 1970 à 2020 pour les cinq grandes régions qui hébergent des populations de saumon, à savoir, le Nord, la Bretagne, la Loire-Allier, la Garonne-Dordogne et l’Adour.

Grâce à l'intégration de données et d'expertise à l’échelle régionale, le projet a permis de mettre en évidence la diversité régionale des dynamiques de population et d’exploitation. L’agrégation de ces dynamiques régionales à une échelle nationale apporte un nouveau regard sur l’évolution des abondances, notamment sur le déclin des saumons à court séjour marin, qui s'avère moins prononcé que ce qui était estimé jusqu’à présent.

Des ajustements sont nécessaires pour intégrer ces nouvelles estimations dans le processus d’évaluation de stock du WGNAS. Une approche méthodologique devra être mise en place pour actualiser chaque année les estimations du modèle dans un contexte où les données nécessaires pour produire les estimations pourraient être amenées à se raréfier.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 6081

Vues: 6081

Téléchargements

PDF: 115

PDF: 115

XML: 34

XML: 34