Végétalisons nos cours d’eau : les ripisylves, un habitat aux multiples bénéfices

Quels sont les enjeux et bénéfices liés à la préservation

Introduction

La ripisylve (du latin ripa « rive » et silva « forêt »), ou forêt riveraine, désigne au sens large l'ensemble des peuplements forestiers

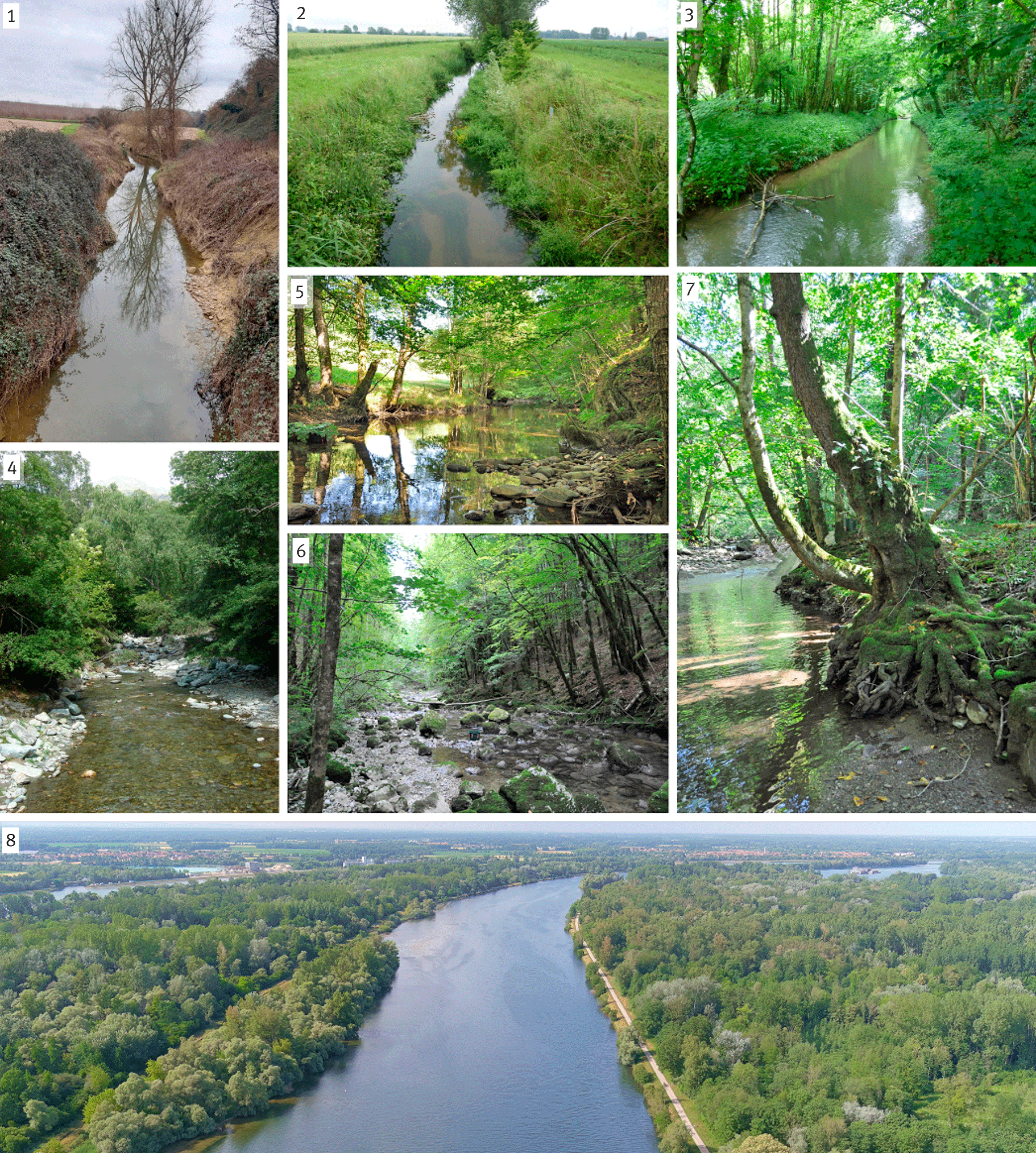

Celle-ci peut aller d’une quasi-absence de végétation arborée, comme sur les tronçons 1 et 2, à une ripisylve densément arborée comme sur les tronçons 7 et 8. [1] L’Ayroux, Tarn-et-Garonne (82), crédit photographique : Anthony Maire. [2] La Loisne, Pas-de-Calais (62), crédit photographique : A. Maire. [3] La Slack, Pas-de-Calais (62), crédit photographique : A. Maire. [4] La Roizonne, Isère (38), crédit photographique : A. Maire. [5] La Boralde de St-Chély-d’Aubrac, Aveyron (12), crédit photographique : Lucie Liger. [6] La Semine, Ain (01), crédit photographique : A. Maire. [7] La Boralde de St-Chély-d’Aubrac, Aveyron (12), crédit photographique : Lucie Liger. [8] Le Rhin et sa plaine alluviale, Bas-Rhin (67), crédit photographique : Serge Dumont.

Figure 1. Exemples de végétation riveraine en France hexagonale.

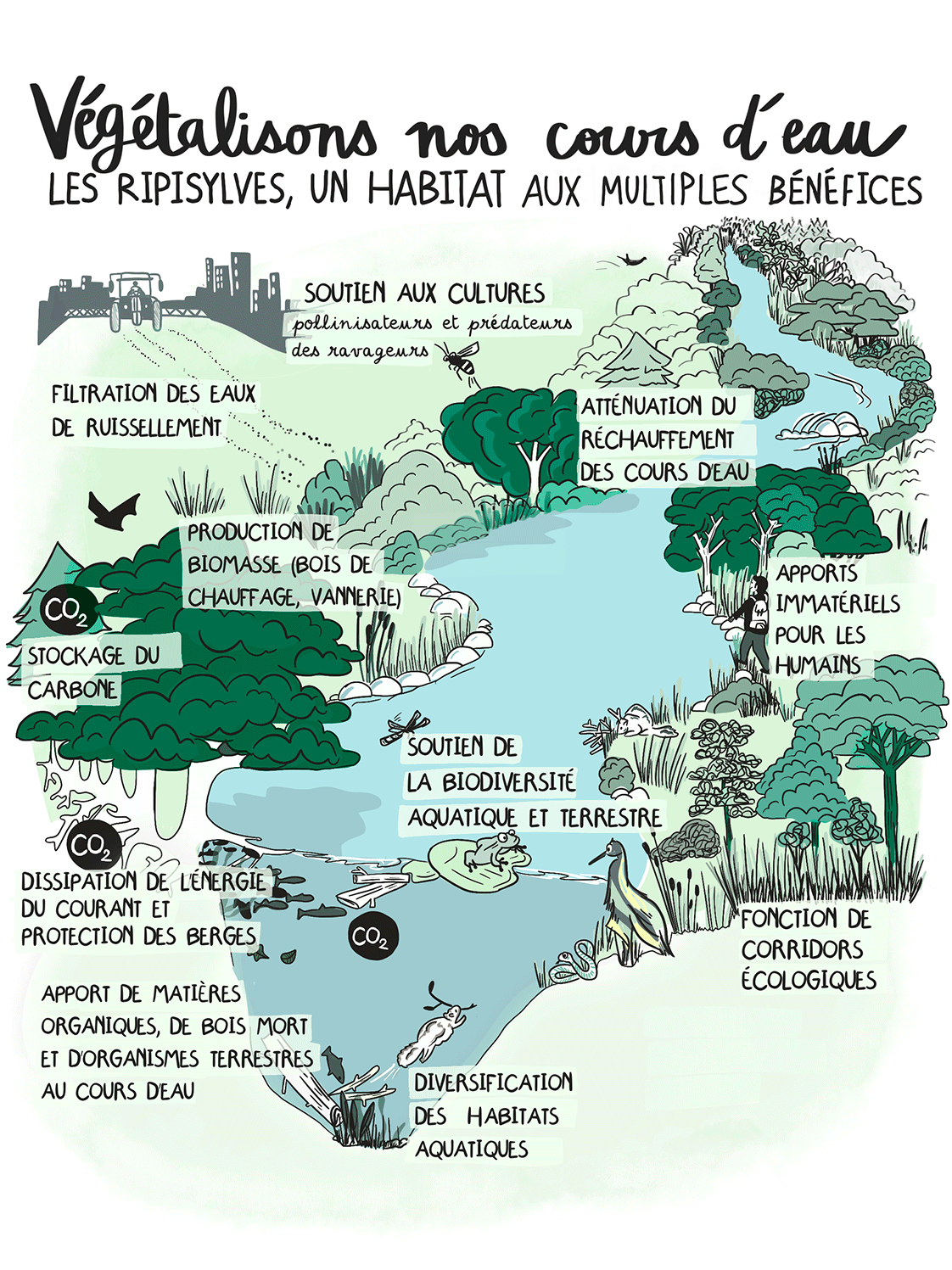

Au cours du siècle dernier, des pressions anthropiques associées à des changements d’occupation des terres, aux prélèvements de sédiments, à la régulation des régimes hydrologiques et à la stabilisation des berges par des enrochements ont fortement réduit l’emprise spatiale des ripisylves et ont altéré leur multifonctionnalité (Cole et al., 2020 ; Riis et al., 2020). Plus de 80 % des ripisylves naturelles en Europe et en Amérique du Nord ont ainsi disparu au cours des deux cents dernières années (Naiman et al., 1993), et plus de 90 % des plaines alluviales européennes présentent un état écologique dégradé (Larsen et al., 2023). Alors qu’elles fournissent une multitude de bénéfices et qu’elles se rarifient étant soumises à de nombreuses pressions, leur préservation et leur restauration représentent un enjeu majeur de la gestion du territoire à l’heure du changement climatique. Les objectifs de cet article sont ainsi (1) de présenter les principaux bénéfices associés à la présence d’une ripisylve en bon état écologique (figure 2), et (2) d’expliquer comment la préservation et la restauration des ripisylves peuvent contribuer à atténuer les impacts du changement climatique et à freiner l’érosion de la biodiversité. Dans cette perspective, Rodríguez-González et al. (2022) ont récemment identifié dix défis scientifiques et opérationnels en lien avec les ripisylves. Parmi ces défis figure le manque de considération et de visibilité des enjeux associés à la préservation et à la restauration des ripisylves, que ce soit de la part des gestionnaires des milieux naturels, des élus en responsabilité dans les institutions de la gestion de l’eau et du territoire, ou du grand public. Sur la base d’une lecture approfondie de la littérature scientifique, nous souhaitons mettre en lumière les enjeux écologiques et les bénéfices associés aux ripisylves, en soulignant leur rôle clé dans le fonctionnement et la régulation des écosystèmes aquatiques et terrestres, ainsi que l’importance de leur restauration et de leur préservation dans un contexte de pressions anthropiques croissantes. Il est également à noter que la présence de ripisylve peut aussi poser certains problèmes selon le point de vue ou le bénéfice considéré. Ils ne sont pas traités exhaustivement dans cet article centré sur les bénéfices, mais certains d’entre eux sont évoqués au fil du texte.

Réalisation pour cet article par Fanny Didou @Sketching the Move.

Figure 2. llustration synthétique des principaux bénéfices associés aux ripisylves.

Les ripisylves, un habitat aux multiples bénéfices

Pour réaliser cette synthèse, nous avons analysé 252 publications (annexe 1). Nous nous sommes particulièrement appuyés sur plusieurs états de l’art disponibles dans la littérature scientifique anglophone, notamment Capon et al. (2013), Feld et al. (2018) et Riis et al. (2020).

Bénéfices écologiques

Création de corridors écologiques et effets sur la biodiversité terrestre

Les ripisylves accueillent une riche biodiversité terrestre, formant un corridor écologique au sein des paysages et favorisant en outre les espèces « utiles » pour l’agriculture comme les auxiliaires des cultures. La végétation le long des cours d’eau, similairement aux haies rencontrées en paysage bocager, constitue un corridor écologique et un refuge pour de nombreux animaux terrestres au sein de paysages agricoles parfois pauvres en milieux forestiers (Naiman et al., 1993). L’intérêt écologique des ripisylves a conduit à l’ajout d’une nouvelle composante aux trames verte et bleue, la trame « turquoise », qui englobe toutes les zones où les habitats aquatiques et terrestres sont en interaction fonctionnelle (Clauzel et al., 2023). La ripisylve accueille également des organismes singuliers, comme le castor d’Europe (Castor fiber), la vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris), l’épipactis du castor (Epipactis albensis subsp. fibri) ou le martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), dont certains jouent des rôles écologiques essentiels. Les arbres des ripisylves profitent aux chauves-souris et à certains oiseaux, qui y trouvent à la fois refuge et source de nourriture. Les vieux arbres et bois morts fournissent des habitats indispensables aux insectes saproxylophages (se nourrissant de bois mort ou en décomposition). Les amphibiens et les reptiles peuvent y trouver refuge, notamment en hiver et en été, grâce à la relative stabilité des conditions hydriques et thermiques de ces milieux (Maisonneuve et Rioux, 2001). Il a été démontré que la richesse spécifique et l’abondance des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, les bourdons et les papillons, est positivement corrélée à la diversité des espèces de plantes ligneuses et herbacées présentes le long des cours d’eau (Cole et al., 2015). La végétation riveraine favorise également la présence d’espèces telles que certaines guêpes parasitoïdes, qui contribuent à réguler les ravageurs des cultures (Landis et al., 2000).

Apport de matières organiques et d’organismes terrestres au cours d’eau

La ripisylve, en apportant des matières organiques et des organismes terrestres au cours d’eau, agit comme une source d’énergie et de nutriments pour les organismes aquatiques, soutenant ainsi la productivité et la biodiversité de ces écosystèmes. Les branches des végétaux de la ripisylve surplombent le cours d’eau, favorisant la chute régulière de débris végétaux (feuilles, branches…) et d’organismes vivants (insectes…). Des échanges de matières et d’organismes entre les milieux aquatiques et terrestres se produisent également lors des crues. Ces apports constituent une base essentielle de la chaîne alimentaire des écosystèmes aquatiques, en particulier en tête de bassin versant (Baxter et al., 2005). Les micro-organismes, tels que les bactéries et les champignons, ainsi que les invertébrés détritivores, dégradent les débris végétaux en composants organiques plus simples, participant aux cycles de l’azote et du carbone. La chute d’insectes terrestres fournit une ressource alimentaire régulière pour les poissons et les macroinvertébrés, essentielle lorsque la nourriture est limitée au sein du cours d’eau (Burbank et al., 2022). En retour, les larves d’insectes aquatiques, lorsqu’elles émergent et quittent le cours d’eau, représentent une source importante de nourriture pour la faune terrestre adjacente (araignées, amphibiens…), soulignant l’importance de la ripisylve dans les échanges d’énergie et de nutriments entre les écosystèmes aquatique et terrestre (Baxter et al., 2005 ; Raitif et al., 2019).

Diversification des habitats aquatiques et effets sur les communautés associées

Au-delà des bénéfices écologiques précédemment présentés, les ripisylves, par leur structure racinaire et l’apport de gros bois au cours d’eau, diversifient les habitats aquatiques et influencent positivement les communautés associées. Les réponses des communautés aquatiques à la présence de ripisylve varient selon les taxons étudiés, le contexte géographique et la localisation au sein du bassin versant (Feld et al., 2018). Les structures racinaires offrent un habitat directement exploitable par les organismes aquatiques, tandis que la végétation surplombante augmente indirectement la diversité des habitats aquatiques en fournissant du gros bois et des débris ligneux (Gurnell et al., 1995 ; Turunen et al., 2021). Ceux-ci ont des effets positifs sur l’abondance et la diversité des peuplements de macroinvertébrés benthiques et de poissons (Jowett et al., 2009 ; Turunen et al., 2021), et sont également associés à l’observation d’individus de plus grande taille. Ces habitats servent de nurserie, de support de ponte ou d’abris contre le courant et les prédateurs. De plus, la présence de gros bois immergés est essentielle pour certaines étapes du cycle de vie d’organismes aquatiques tels que les écrevisses ou certaines espèces de moules (Dolloff et Warren Jr, 2003). Le remplacement d’enrochements en berges par des peuplements végétaux limite l’installation d’espèces exotiques, comme le gobie à tâches noires (Neogobius melanostomus) et le gobie demi-lune (Proterorhinus semilunaris), et augmente l’abondance des autres espèces de poissons (Roche et al., 2021). Plus généralement, la présence de ripisylve contribue à un meilleur état écologique de l’écosystème aquatique et à sa plus grande résilience

Régulation de processus environnementaux

Dissipation de l’énergie du courant et protection des berges

La végétation riveraine présente au sein des plaines inondables contribue à dissiper l’énergie du courant et à renforcer les berges grâce à son système racinaire. Elle limite ainsi l’érosion des berges, participe à atténuer l’intensité des crues en aval dans certains contextes et favorise l’infiltration de l’eau en profondeur. La végétation présente le long des cours d'eau agit de deux manières sur les phénomènes d’érosion des berges : les systèmes racinaires agissent comme des ancrages naturels qui renforcent la stabilité des sols et les parties aériennes et racinaires, directement en contact avec l’écoulement, dissipent une partie de l'énergie du courant (González Del Tánago et al., 2021). L’association d’espèces ligneuses et herbacées est plus efficace pour contrôler l'érosion des berges (Riis et al., 2020) et peut, dans certaines conditions, représenter une alternative aux structures d’ingénierie lourde (béton, enrochements…) (Evette et al., 2022). L’utilisation de végétaux vivants (ligneux et herbacés) est une pratique courante pour protéger les berges contre l’érosion, bien que parfois moins efficace dans les cours d’eau à très forte énergie ou aux berges raides. Il est important de noter que l’érosion latérale est un processus clé sur certains cours d’eau, qui participe à leur bon fonctionnement en les rechargeant en sédiments et en renouvelant la végétation riveraine. Un fort ancrage des berges n’est donc pas toujours souhaitable (par ex. rivières en tresses

Filtration des eaux de ruissellement, rétention

des sédiments et amélioration de la qualité de l’eau

Les ripisylves agissent comme des zones tampons en filtrant les eaux de ruissellement de surface et de subsurface provenant des terres agricoles adjacentes, limitant la pollution diffuse et la quantité de sédiments et de nutriments arrivant au cours d’eau. Ce rôle de filtration comporte une composante physique (rétention) et une composante chimique (dégradation et/ou assimilation). La présence de ripisylve améliore significativement la capacité des sols à dégrader et à assimiler les éléments dissous dans les eaux de ruissellement, grâce aux prélèvements directs par la végétation et aux processus de dégradation métabolique (Aguiar et al., 2015). Les zones riveraines arborées possèdent de meilleures capacités de rétention que les zones herbacées, bien que la différence soit moins marquée pour l’assimilation et la dégradation (Aguiar et al., 2015). Des études ont montré que les ripisylves peuvent filtrer, retenir, dégrader et/ou assimiler jusqu’à 75 % des sédiments, 75 % de l’azote, 50 % du phosphore et 70% des pesticides présents dans les eaux de ruissellement (Mayer et al., 2007 ; Arora et al., 2010 ; Tsai et al., 2022). De plus, les ripisylves constituent des barrières physiques efficaces pour réduire la dispersion et le transfert au cours d’eau des produits phytosanitaires pulvérisés dans l’air au niveau des cultures (Ucar et Hall, 2001). La fonction de zone tampon des ripisylves dépend toutefois de leur emprise spatiale, avec des effets généralement plus marqués et positifs lorsque leur largeur est importante (Cole et al., 2020).

Atténuation du réchauffement des cours d’eau

L’ombrage fourni par la ripisylve atténue le réchauffement induit par le rayonnement solaire direct, en particulier pour les petits cours d’eau durant les périodes les plus chaudes de la journée et en été. Sans ripisylve, plus de 90 % de l’énergie issue du rayonnement solaire direct est transmise au cours d’eau, constituant la principale source de son réchauffement en journée (Beschta, 1997). En regroupant les résultats d’études de terrain ayant comparé des tronçons de cours d’eau avec et sans ripisylve, Bowler et al. (2012) montrent qu’il existe un consensus scientifique quant à l’atténuation du réchauffement des petits cours d’eau en lien avec la présence d’une ripisylve, avec un effet marqué sur les maximums journaliers et les extrêmes climatiques. Par exemple, la température de cours d’eau avec une ripisylve était en moyenne 2 à 3°C plus fraîche que celle de cours d’eau comparables et dépourvus de ripisylve au cours des épisodes chauds de l’été 2018 dans la plaine de Bresse en France (Marteau et al., 2022). Dans le sud de l’Angleterre, la température de l’eau aux heures les plus chaudes de la journée était jusqu’à 5,5 °C plus fraîche en présence de ripisylve, avec des effets observés dès un ombrage couvrant 20-40 % de la largeur du cours d’eau (Broadmeadow et al., 2011). Une modélisation thermique et hydrologique du bassin versant de la Loire a montré que la ripisylve atténue le réchauffement des petits cours d’eau du Massif Central, réduisant le réchauffement estival de 0,16 °C par décennie en moyenne entre 1963 et 2019, soit une réduction de 25 % par rapport aux cours d’eau sans ripisylve (Seyedhashemi et al., 2022). L’effet de la ripisylve sur la température du cours d’eau se propage vers l’aval sur des distances qui dépendent notamment de la densité locale de ripisylve et de la présence ou non de ripisylve à l’aval (Kail et al., 2021). La ripisylve augmente également l’hétérogénéité spatiale des températures au sein du cours d’eau et entre affluents, créant des refuges thermiques pour les organismes aquatiques mobiles. Dans le contexte du changement climatique, l’atténuation du réchauffement des cours d’eau liée à la présence de ripisylve est précieuse pour les communautés aquatiques et les usagers de l’eau.

Stockage du carbone dans la biomasse végétale et les sols

La végétation riveraine, ainsi que les autres organismes et constituants du sol forestier, permettent de capter et de stocker du carbone. Trois principaux compartiments de stockage de carbone organique sont généralement considérés au sein des plaines alluviales, quel que soit le type de cours d’eau : (1) les parties aériennes et souterraines de la végétation vivante ; (2) les débris végétaux morts (troncs, souches) présents sur les berges et dans le cours d’eau ; et (3) le carbone organique du sol, incluant les litières forestières et l’humus (Sutfin et al., 2016). Les valeurs de carbone stocké dans chacun de ces compartiments varient considérablement selon les études et les régions, avec des estimations allant de quelques tonnes à plusieurs milliers de tonnes de carbone par hectare et par compartiment. Toutefois, chacun de ces compartiments représente généralement des valeurs importantes. En particulier, ce sont dans les sols qu’ont été recensées les plus fortes valeurs de carbone stocké au sein des plaines alluviales. Sutfin et al. (2016) ont estimé, de manière conservatrice, que la capacité de stockage des plaines alluviales, tous compartiments confondus, se situait en moyenne entre 202 et 386 tonnes de carbone par hectare. Ces valeurs rivalisent avec les estimations de stockage de carbone les plus élevées, quel que soit le type de forêt considéré (EFESE, 2019)

Apports immatériels et matériels pour les humains

Comme la plupart des écosystèmes, en particulier lorsqu’ils sont en bon état écologique, les ripisylves fournissent aux humains des bénéfices culturels et immatériels. Ceux-ci peuvent concerner l’éducation, l’inspiration, le bien-être physique et psychologique, ainsi que le sentiment d’appartenance à la nature. Les bénéfices immatériels, fournis par la plupart des écosystèmes en bonne santé, peuvent être répartis en trois catégories selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)

La préservation et la restauration des ripisylves comme stratégies d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique

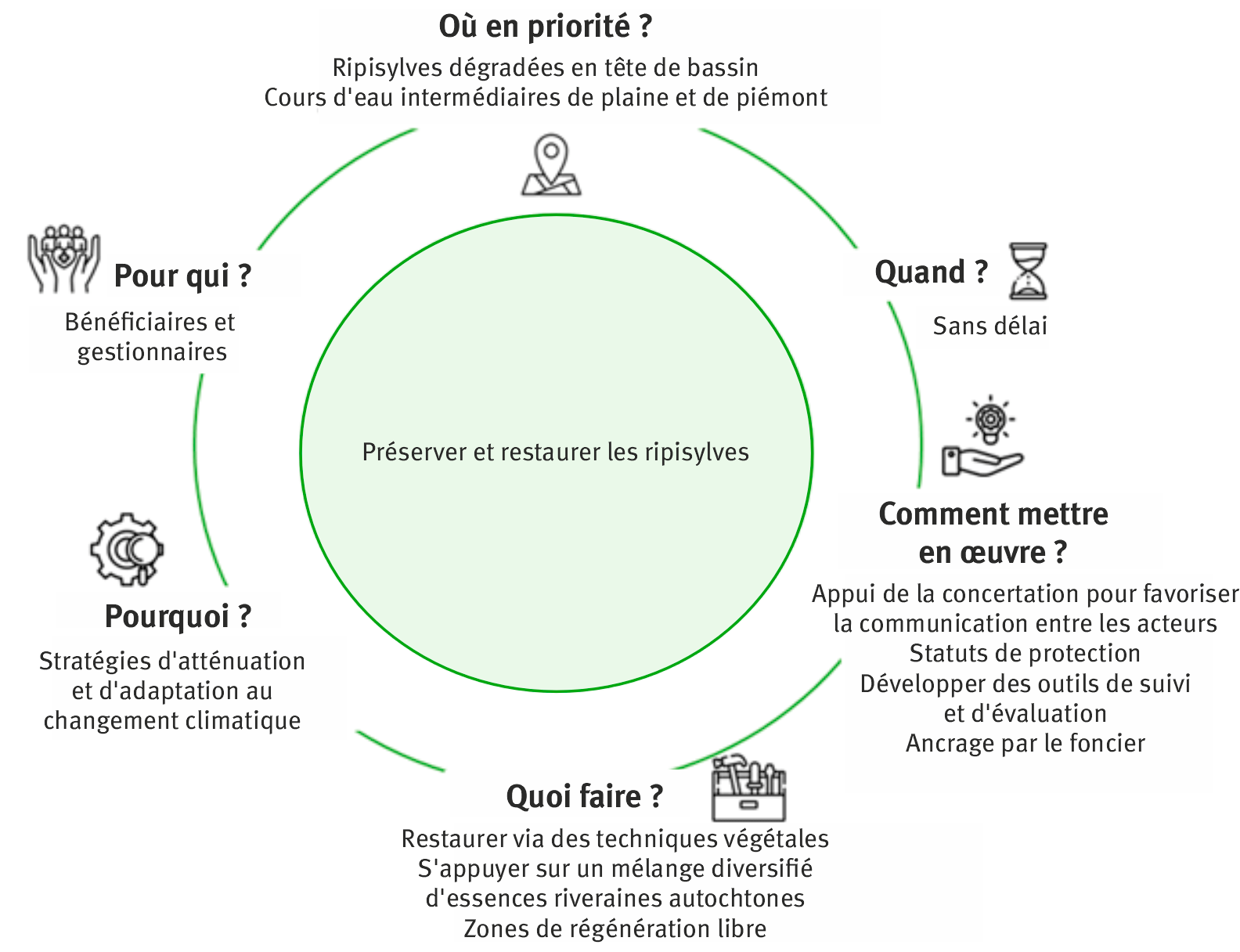

Comme détaillé dans la première partie de cette synthèse, les ripisylves fournissent de nombreux bénéfices, dont certains contribuent directement à l’atténuation et à l’adaptation aux effets des changements globaux, en particulier ceux liés au changement climatique. Ces bénéfices incluent le stockage du carbone, l’atténuation du réchauffement des cours d’eau et la création d’habitats et de refuges pour les organismes aquatiques et terrestres. L’ensemble de ces bénéfices contribue ainsi à répondre à « Pourquoi » la préservation et la restauration des ripisylves est nécessaire, et en quoi ces mesures de gestion constituent des stratégies d’atténuation et d'adaptation. Les solutions fondées sur la nature (SfN)

Figure 3. Cadre d'action pour la préservation et la restauration des ripisylves.

Tout d’abord, « Qui » est concerné par la préservation et la restauration des ripisylves ? Le tissu d’acteurs concernés est complexe, mêlant les institutions compétentes en matière de gestion et de restauration des milieux naturels, les usagers des berges et les personnes assujetties à des obligations en matière d’entretien.

Ces acteurs peuvent être regroupés en deux catégories, les bénéficiaires et les gestionnaires :

- les bénéficiaires sont les usagers de la rivière, tels que les promeneurs, les kayakistes, les pêcheurs, les naturalistes, les producteurs d’eau potable et les acteurs du monde agricole et de la gestion forestière, qui profitent des bénéfices rendus par les ripisylves, que ce soit localement ou en aval ;

- les gestionnaires regroupent les structures publiques (État, collectivités, syndicats…) et privées (industriels, organisations non gouvernementales) responsables ou concernés par l’atteinte du bon état écologique des milieux naturels, notamment des masses d’eau. Cette catégorie inclut également les propriétaires fonciers riverains (particuliers, agriculteurs, entreprises…), qui ont un rôle à jouer dans le maintien de la qualité écologique des berges, du fait de leurs activités et de leur obligation d’entretien.

Les gestionnaires peuvent également être bénéficiaires, par exemple lorsqu’ils recherchent des bénéfices spécifiques, tels que la réduction de la pollution diffuse ou le stockage du carbone pour compenser des émissions résiduelles de CO2. Il existe différents leviers d’action et instruments officiels auxquels les gestionnaires sont confrontés ou auxquels ils peuvent faire appel pour favoriser la préservation et la restauration des ripisylves :

- ceux en lien avec l’atteinte d’objectifs réglementaires, tels que ceux de la directive cadre sur l’eau (DCE), de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ou de la loi européenne sur la restauration de la nature

14 ; - ceux qui permettent de financer des projets en ripisylve, tels que les programmes de financement des agences de l’eau s’appuyant sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), la démarche de contribution carbone

15 , les certificats biodiversité16 ou les paiements pour services environnementaux17 .

Par ailleurs, la suppression de la ripisylve entraîne une diminution, voire la disparition, des bénéfices associés. Les acteurs à l’origine de l’artificialisation des berges ou de la suppression de la végétation riveraine doivent donc bien évaluer les avantages liés à la dégradation et les externalités négatives induites. La concertation entre les acteurs doit également être favorisée pour que les enjeux et contraintes de chacun puissent être pris en compte, de manière à trouver des compromis acceptables et éviter la dégradation de ces milieux.

Ensuite, « Où » préserver ou restaurer les ripisylves en priorité ? Pour répondre à cette question, il est pertinent de distinguer les mesures de préservation de celles de restauration. En effet, toute ripisylve en bon état écologique devrait être préservée afin de maintenir les bénéfices associés, tout en menant une réflexion sur la gestion des inconvénients induits (voir plus bas) pour que la préservation en l’état soit acceptable pour tous. Pour la restauration des ripisylves, il peut être nécessaire de prioriser les zones d’intervention. Or, les bénéfices fournis varient le long du continuum fluvial et certains bénéfices, comme l’amélioration de la qualité de l’eau et l’atténuation du réchauffement, ont des effets positifs également pour les milieux situés en aval. Ainsi, restaurer en priorité les ripisylves dégradées des têtes de bassin versant permettrait de maximiser les bénéfices associés, localement et en aval (Capon et al., 2013). Les cours d’eau intermédiaires de plaine et de piémont sont également prioritaires, car ils cumulent des pressions anthropiques intenses (fort réchauffement, pollution agricole, aménagements hydrauliques…), dont les effets pourraient être atténués par la restauration de leur ripisylve et le rétablissement des bénéfices associés. Par ailleurs, la mise en œuvre opérationnelle de projets de restauration de ripisylves est également liée à la propriété foncière des berges et à un travail de concertation entre les parties prenantes.

« Quand » faut-il préserver ou restaurer les ripisylves ? L’âge de la ripisylve influence la quantité de bénéfices rendus. Il est donc essentiel de prioriser la préservation des ripisylves en bon état écologique, qui présentent différents stades de la succession forestière et qui fournissent déjà un large éventail de bénéfices. Parallèlement, les différentes essences végétales ayant des rythmes de croissance variés, les bénéfices seront progressivement rétablis au fur et à mesure de l’installation des espèces. Initier la restauration de ripisylves sans délai permet ainsi de maximiser les chances de rétablir durablement les bénéfices associés aux ripisylves.

« Comment » mettre en œuvre la préservation et la restauration de ripisylves ? La préservation des ripisylves en bon état écologique passe par de bonnes pratiques de gestion et de développement des territoires. Cela implique de dédier des moyens humains et financiers suffisants et de plus largement partager les bonnes pratiques par exemple via des dispositifs de formation adaptés. En complément, il est possible d’avoir recours aux statuts de protection

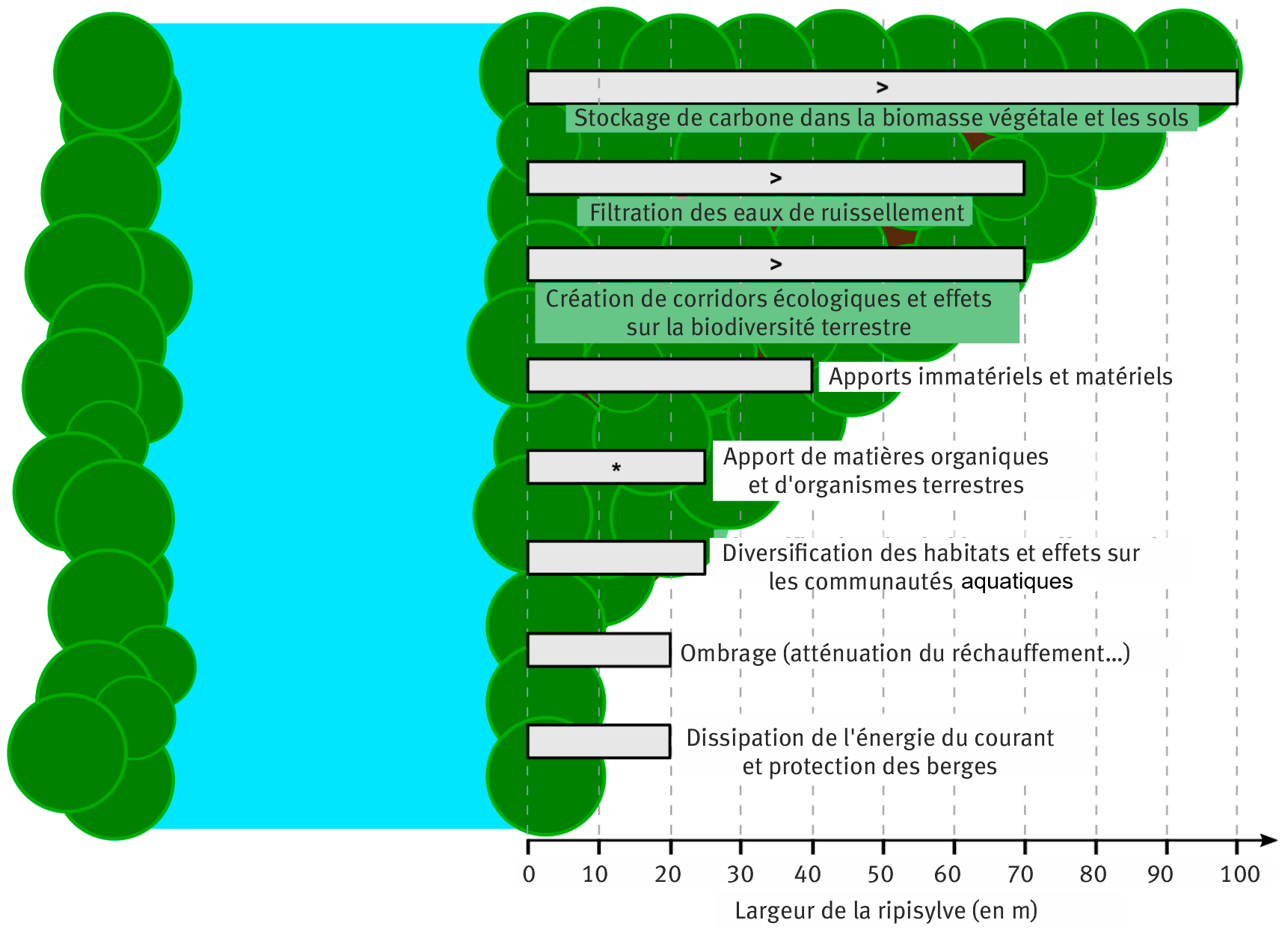

Concernant la restauration de ripisylves, diverses préconisations existent, notamment en matière de largeur et de continuité, qui conditionnent le niveau des bénéfices fournis. Plusieurs études ont synthétisé les connaissances sur les bénéfices rendus en fonction de la largeur de la ripisylve et ont identifié une largeur de 10 m à 30 m comme étant un bon compromis entre bénéfices rendus et partage de l’espace pour d’autres usages, notamment agricoles (figure 4 ; Broadmeadow et Nisbet, 2004 ; Feld et al., 2018). Ce compromis dépend toutefois du gabarit du cours d’eau et de la morphologie du lit mineur. Des outils

Les valeurs de largeur de ripisylve sont fournies à titre indicatif et essentiellement à but de comparaison entre bénéfices, car les valeurs retrouvées dans la littérature peuvent varier d’une publication à l’autre. * : bénéfice relativement indépendant de la largeur de la ripisylve, i.e. le bénéfice est fourni dès les premiers mètres de large (par ex. : apport de matières végétales et de proies). > : bénéfice qui augmente plus la ripisylve est large (par ex. : stockage du carbone). Adaptée de Broadmeadow et Nisbet (2004) et Feld et al. (2018).

Figure 4. Largeur de ripisylve permettant la fourniture de chacun des bénéfices associés.

Enfin, « Quoi » faire dans le cas d’opérations de restauration de ripisylves ? Il est tout d’abord important de préciser que les ripisylves peuvent souvent se regénérer naturellement si les perturbations anthropiques (fauche, coupe, pâturage…) sont supprimées. La plantation n’est ainsi pas toujours nécessaire, bien qu’elle permette de mieux choisir les cortèges d’espèces et, parfois, de limiter le développement des espèces exotiques envahissantes. Dans le cas de plantations, il est primordial de s’appuyer sur des essences riveraines autochtones, naturellement adaptées aux exigences climatiques locales, capables de tolérer les immersions prolongées et les perturbations liées aux crues. Il est recommandé de planter un mélange diversifié d’espèces herbacées, arbustives et arborées, dont la croissance différenciée permet de fournir certains bénéfices plus rapidement (comme l’ombrage) et durablement (Broadmeadow et Nisbet, 2004). Une végétation diversifiée sera également plus résiliente en cas d’évènements extrêmes. Pour la mise en œuvre concrète d’opérations de restauration de ripisylves, il est conseillé de s’appuyer sur des guides et outils détaillant les bonnes pratiques de gestion des zones riveraines, que ce soit en termes d’entretien ou de plantation

Il existe néanmoins des inconvénients pour les infrastructures anthropiques liés à la présence de végétation au bord des cours d’eau, tels que la création potentielle d’embâcles (accumulation de bois morts pouvant être mobilisés et entraînés vers l’aval lors de crues) et la surcote possible en amont en cas de crue. Pour concilier les enjeux de prévention des risques, de gestion des milieux naturels et la fourniture des différents bénéfices associés aux ripisylves, il est essentiel de planifier la gestion des ripisylves de manière différenciée à l’échelle du bassin versant, en fonction des enjeux, de l’occupation du sol et des usages (Quiniou et Piton, 2022 ; Boyer et al., 2023). Concevoir les projets de restauration avec les parties prenantes, afin de les adapter au mieux à leurs attentes et au contexte local, permet également de réduire les risques de rejet.

Conclusion

Ces dernières décennies ont vu un nombre croissant d’études scientifiques consacrées aux ripisylves, à l’ensemble des bénéfices qu’elles fournissent et aux enjeux écologiques, sociétaux et économiques de leur préservation et de leur restauration (Dufour et al., 2019). Plusieurs de ces études ont démontré que les bénéfices fournis par la végétation riveraine surpassaient largement les externalités négatives induites, présentant la préservation et la restauration des ripisylves comme des stratégies de gestion efficaces pour soutenir le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et leur biodiversité tout en constituant un levier d’action face au défi du changement climatique (Capon et al., 2013 ; Feld et al., 2018 ; Haase et al., 2025). Nous disposons actuellement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour préserver et restaurer les ripisylves (Villar et al., 2025). Dans un grand nombre de cas, notre capacité à protéger ou à restaurer ces écosystèmes n’est pas du ressort de la science ou de l’ingénierie écologique, mais relève bien de choix politiques et de gestion (Cooke et al., 2022). Dans ce contexte, la clé de la réussite réside dans la reconnaissance de l’intérêt des ripisylves, dans l’acceptation de la nécessité d’y consacrer des moyens, dans la formation des acteurs en charge de leur gestion et dans la concertation entre les parties prenantes autour d’un objectif final bénéfique à tous. À l’image d’initiatives similaires engagées dans d’autres pays (Cooke et al., 2022 ; Daigneault et al., 2017, www.riverwoods.org.uk), nous appelons au travers de cet article à la préservation et à la restauration des ripisylves. Il s’agit en effet de stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique à même d’apporter de multiples co-bénéfices.

_________________________________

Photo d’entête : © V. Pagneux (INRAE)

Notes

- 1. La préservation de la nature désigne l’ensemble des actions visant à protéger les milieux naturels en bon état écologique, en limitant autant que possible les interventions humaines dégradant ces milieux.

- 2. La restauration de la nature ou restauration écologique est l'ensemble des mesures visant à améliorer la qualité et le fonctionnement écologique d’un milieu naturel dégradé par les humains. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/restauration-ecologique

- 3. Les ripisylves sont composés d’un mélange d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.

- 4. Le cadre de référence actuel des services écosystémiques est le Conseil international de coopération économique et sociale (CICES) : https://cices.eu/supporting-functions/

- 5. Les contributions de la nature aux populations sont définies par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) : https://www.ipbes.net/global-assessment

- 6. La résilience est la capacité d’un système à revenir à son état initial après avoir été affecté par des perturbations (naturelles ou anthropiques) importantes. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/resilience

- 7. Les rivières en tresses sont des cours d’eau présentant plusieurs chenaux actifs qui se séparent et se rejoignent, formant une structure en réseau. À l’instar des rivières à méandres mobiles, la position de leur lit évolue fréquemment, notamment à la suite de crues importantes. https://asso.graie.org/portail/les-rivieres-en-tresses-elements-de-connaissances/

- 8. EFESE : Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.

- 9. https://www.ipbes.net/global-assessment

- 10. Par exemple : Ansicht von Trient vom Norden (1495), Albrecht Dürer.

- 11. Par exemple : La rivière de l'Epte à Giverny, l'été (1884), Claude Monet.

- 12. Par exemple : The Tetons and the Snake River (1942), Ansel Adams.

- 13. https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature et https://portals.iucn.org/library/node/49070

- 14. https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-regulation_en#documents

- 15. Voir par exemple des méthodes certifiées de stockage du carbone comme celles du Label bas carbone porté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : https://label-bas-carbone.ecologie.gouv.fr/

- 16. En France, l'introduction du dispositif SNCRR (sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation) permet de générer des certificats biodiversité dans le cadre de la restauration volontaire : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/sites-naturels-compensation-restauration-renaturation

- 17. Voir par exemple le fonds Nature Impact du Fonds mondial pour la nature (WWF) : https://www.wwf.fr/natureimpact#:~:text=Le%20WWF%20France%20a%20pour,hui%20l'initiative%20Nature%20Impact

- 18. https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-protections-des-espaces-naturels-terrestres-et-marins-en-france-en-2021

- 19. Voir par exemple : https://www.riparianbuffers.com/optimization.html et http://freshwaterplatform.eu/index.php/oscar-tools.html

- 20. https://www.fne-aura.org/ripisylves/

- 21. Voir notamment ces deux sites qui recensent différents guides et outils disponibles : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1807 et https://genibiodiv.inrae.fr/

Références

- Aguiar, T. R., Bortolozo, F. R., Hansel, F. A., Rasera, K., & Ferreira, M. T. (2015). Riparian buffer zones as pesticide filters of no-till crops. Environmental Science and Pollution Research, 22(14), 10618‑10626. https://doi.org/10.1007/s11356-015-4281-5

- Arora, K., Mickelson, S. K., Helmers, M. J., & Baker, J. L. (2010). Review of Pesticide Retention Processes Occurring in Buffer Strips Receiving Agricultural Runoff. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 46(3), 618‑647. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2010.00438.x

- Baxter, C. V., Fausch, K. D., & Saunders, W. C. (2005). Tangled webs: Reciprocal flows of invertebrate prey link streams and riparian zones. Freshwater Biology, 50(2), 201‑220. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2004.01328.x

- Beschta, R. L. (1997). Riparian shade and stream temperature; an alternative perspective. Rangelands Archives, 19(2), 25‑28.

- Bowler, D. E., Mant, R., Orr, H., Hannah, D. M., & Pullin, A. S. (2012). What are the effects of wooded riparian zones on stream temperature? Environmental Evidence, 1(1), 3. https://doi.org/10.1186/2047-2382-1-3

- Boyer, M., Popoff, N., & Piton G. (2023). La gestion de la végétation dans le cadre de la compétence GEMAPI. Guide technique, Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, Collection technique, 106 p. https://www.arbe-regionsud.org/Block/download/?id=219978&filename=guide-ripisylve-web-vf.pdf

- Brauman, K. A., Daily, G. C., Duarte, T. K., & Mooney, H. A. (2007). The nature and value of ecosystem services: An overview highlighting hydrologic services. Annual Review of Environment and Resources, 32(1), 67‑98. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.32.031306.102758

- Broadmeadow, S., Jones, J. G., Langford, T. E. L., Shaw, P. J., & Nisbet, T. R. (2011). The influence of riparian shade on lowland stream water temperatures in southern England and their viability for brown trout. River Research and Applications, 27(2), 226‑237. https://doi.org/10.1002/rra.1354

- Broadmeadow, S., & Nisbet, T. R. (2004). The effects of riparian forest management on the freshwater environment: A literature review of best management practice. Hydrology and Earth System Sciences, 8(3), 286‑305. https://doi.org/10.5194/hess-8-286-2004

- Burbank, J., Drake, D. A. R., & Power, M. (2022). Seasonal consumption of terrestrial prey by a threatened stream fish is influenced by riparian vegetation. Endangered Species Research, 47, 15‑27. https://doi.org/10.3354/esr01161

- Capon, S. J., Chambers, L. E., Mac Nally, R., Naiman, R. J., Davies, P., Marshall, N., Pittock, J., Reid, M., Capon, T., Douglas, M., Catford, J., Baldwin, D. S., Stewardson, M., Roberts, J., Parsons, M., & Williams, S. E. (2013). Riparian Ecosystems in the 21st Century: Hotspots for Climate Change Adaptation? Ecosystems, 16(3), 359‑381. https://doi.org/10.1007/s10021-013-9656-1

- Clauzel, C., Eggert, C., Tarabon, S., Pasquet, L., Vuidel, G., Bailleul, M., Miaud, C., & Godet, C. (2023). Analyser la connectivité de la trame turquoise : Définition, caractérisation et enjeux opérationnels. Sciences Eaux & Territoires, 43, 67‑71. https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2023.43.7642

- Cole, L. J., Brocklehurst, S., Robertson, D., Harrison, W., & McCracken, D. I. (2015). Riparian buffer strips: Their role in the conservation of insect pollinators in intensive grassland systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 211, 207‑220. https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.06.012

- Cole, L. J., Stockan, J., & Helliwell, R. (2020). Managing riparian buffer strips to optimise ecosystem services: A review. Agriculture, Ecosystems & Environment, 296, 106891. https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.106891

- Cooke, S., Vermaire, J. C., Baulch, H. M., Birnie-Gauvin, K., Twardek, W., & Richardson, J. S. (2022). Our failure to protect the stream and its valley: A call to back off from riparian development. Freshwater Science, 41(2), 719958. https://doi.org/10.1086/719958

- Daigneault, A. J., Eppink, F. V., & Lee, W. G. (2017). A national riparian restoration programme in New Zealand: Is it value for money? Journal of Environmental Management, 187, 166‑177. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.013

- Dolloff, C. A., & Warren Jr, M. L. (2003). Fish relationships with large wood in small streams. American Fisheries Society Symposium, 37, 179‑193.

- Dufour, S., Rodríguez-González, P. M., & Laslier, M. (2019). Tracing the scientific trajectory of riparian vegetation studies: Main topics, approaches and needs in a globally changing world. Science of The Total Environment, 653, 1168‑1185. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.383

- EFESE. (2019). La séquestration de carbone par les écosystèmes en France. Commissariat général du développement durable. https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/fr/notice/file/31470

- Evette, A., Piton, G., Janssen, P., Dommanget, F., Popoff, N., Jaymond, D., Guilloteau, C., Leblois, S., de Danieli, S., Recking, A., Jung, D., Vivier, A., Martin, F.-M., Jaunatre, R., Mira, E., & Didier, M. (2022). Le génie végétal sur les berges de cours d’eau : Des techniques aux multiples bénéfices. Comprendre pour agir, 28 p. https://hal.science/hal-04102067/

- Feld, C. K., Fernandes, M. R., Ferreira, M. T., Hering, D., Ormerod, S. J., Venohr, M., & Gutiérrez-Cánovas, C. (2018). Evaluating riparian solutions to multiple stressor problems in river ecosystems – A conceptual study. Water Research, 139, 381‑394. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.04.014

- Florsheim, J. L., Mount, J. F., & Chin, A. (2008). Bank erosion as a desirable attribute of rivers. BioScience, 58(6), 519‑529. https://doi.org/10.1641/B580608

- Garnier, C. C. (2025). Les ripisylves « objet juridique non identifié » : revue synthétique des règlementations pouvant s’y appliquer, et éventuellement assurer leur protection. Dans : Villar et al., Ripisylves et forêts alluviales : Connaissances et gestion en contexte de changements globaux. Éditions Quae.

- Gay, E. T., Martin, K. L., Caldwell, P. V., Emanuel, R. E., Sanchez, G. M., & Suttles, K. M. (2023). Riparian buffers increase future baseflow and reduce peakflows in a developing watershed. Science of The Total Environment, 862, 160834. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160834

- González del Tánago, M., Martínez-Fernández, V., Aguiar, F. C., Bertoldi, W., Dufour, S., García De Jalón, D., Garófano-Gómez, V., Mandzukovski, D., & Rodríguez-González, P. M. (2021). Improving river hydromorphological assessment through better integration of riparian vegetation: Scientific evidence and guidelines. Journal of Environmental Management, 292, 112730. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112730

- Gurnell, A. M., Gregory, K. J., & Petts, G. E. (1995). The role of coarse woody debris in forest aquatic habitats: Implications for management. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 5(2), 143‑166. https://doi.org/10.1002/aqc.3270050206

- Haase, P., Cortés-Guzmán, D., He, F., Jupke, J. F., Mangadze, T., Pelicice, F. M., Palmer, M. A., Rolls, R. J., Schäfer, R. B., Welti, E. A. R., Sinclair, J. S. (2025). Successes and failures of conservation actions to halt global river biodiversity loss. Nature Reviews Biodiversity, 1(2), 104-118. https://doi.org/10.1038/s44358-024-00012-x

- Jowett, I. G., Richardson, J., & Boubée, J. A. T. (2009). Effects of riparian manipulation on stream communities in small streams: Two case studies. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 43(3), 763‑774. https://doi.org/10.1080/00288330909510040

- Jyväsjärvi, J., Rajakallio, M., Brüsecke, J., Huttunen, K. L., Huusko, A., Muotka, T., & Taipale, S. J. (2022). Dark matters: Contrasting responses of stream biofilm to browning and loss of riparian shading. Global Change Biology, 28(17), 5159‑5171. https://doi.org/10.1111/gcb.16279

- Kail, J., Palt, M., Lorenz, A., & Hering, D. (2021). Woody buffer effects on water temperature: The role of spatial configuration and daily temperature fluctuations. Hydrological Processes, 35(1), e14008. https://doi.org/10.1002/hyp.14008

- Landis, D. A., Wratten, S. D., & Gurr, G. M. (2000). Habitat management to conserve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual Review of Entomology, 45(1), 175‑201. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.45.1.175

- Larsen, S., Alvarez-Martinez, J. M., Barquin, J., Bruno, M. C., Concostrina Zubiri, L., Gallitelli, L., Jonsson, M., Laux, M., Pace, G., Scalici, M., & Schulz, R. (2023). RIPARIANET - Prioritising riparian ecotones to sustain and connect multiple biodiversity and functional components in river networks. Research Ideas and Outcomes, 9, e108807. https://doi.org/10.3897/rio.9.e108807

- Maisonneuve, C., & Rioux, S. (2001). Importance of riparian habitats for small mammal and herpetofaunal communities in agricultural landscapes of southern Québec. Agriculture, Ecosystems & Environment, 83(1‑2), 165‑175. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00259-0

- Marteau, B., Piégay, H., Chandesris, A., Michel, K., & Vaudor, L. (2022). Riparian shading mitigates warming but cannot revert thermal alteration by impoundments in lowland rivers. Earth Surface Processes and Landforms, 47(9), 2209‑2229. https://doi.org/10.1002/esp.5372

- Mayer, P. M., Reynolds, S. K., McCutchen, M. D., & Canfield, T. J. (2007). Meta Analysis of Nitrogen Removal in Riparian Buffers. Journal of Environmental Quality, 36(4), 1172‑1180. https://doi.org/10.2134/jeq2006.0462

- Naiman, R. J., Decamps, H., & Pollock, M. (1993). The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity. Ecological Applications, 3(2), 209‑212. https://doi.org/10.2307/1941822

- Quiniou, M., & Piton, G. (2022). Embâcles: concilier gestion des risques et qualité des milieux. Guide de diagnostic et de recommandations. ISL Ingénierie ; INRAE, 135 p. https://hal.science/hal-03621373v1

- Raitif, J., Plantegenest, M., & Roussel, J. M. (2019). From stream to land: Ecosystem services provided by stream insects to agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 270‑271, 32‑40. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.10.013

- Riis, T., Kelly-Quinn, M., Aguiar, F. C., Manolaki, P., Bruno, D., Bejarano, M. D., Clerici, N., Fernandes, M. R., Franco, J. C., Pettit, N., Portela, A. P., Tammeorg, O., Tammeorg, P., Rodríguez-González, P. M., & Dufour, S. (2020). Global overview of ecosystem services provided by riparian vegetation. BioScience, 70(6), 501‑514. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa041

- Roche, K., Šlapanský, L., Trávník, M., Janáč, M., & Jurajda, P. (2021). The importance of rip-rap for round goby invasion success – a field habitat manipulation experiment. Journal of Vertebrate Biology, 70(4). https://doi.org/10.25225/jvb.21052

- Rodríguez-González, P. M., Abraham, E., Aguiar, F., Andreoli, A., Baležentienė, L., Berisha, N., Bernez, I., Bruen, M., Bruno, D., Camporeale, C., Čarni, A., Chilikova Lubomirova, M., Corenblit, D., Ćušterevska, R., Doody, T., England, J., Evette, A., Francis, R., Garófano Gómez, V., … Dufour, S. (2022). Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management. WIREs Water, 9(5), e1604. https://doi.org/10.1002/wat2.1604

- Saklaurs, M., Liepiņa, A. A., Elferts, D., & Jansons, A. (2022). Social Perception of Riparian Forests. Sustainability, 14(15), 9302. https://doi.org/10.3390/su14159302

- Seyedhashemi, H., Vidal, J. P., Diamond, J. S., Thiéry, D., Monteil, C., Hendrickx, F., Maire, A., & Moatar, F. (2022). Regional, multi-decadal analysis reveals that stream temperature increases faster than air temperature. Hydrology and Earth System Sciences, 26(9), 2583‑2603. https://doi.org/10.5194/hess-26-2583-2022

- Sutfin, N. A., Wohl, E. E., & Dwire, K. A. (2016). Banking carbon: A review of organic carbon storage and physical factors influencing retention in floodplains and riparian ecosystems. Earth Surface Processes and Landforms, 41(1), 38‑60. https://doi.org/10.1002/esp.3857

- Thomas, H., & Nisbet, T. R. (2007). An assessment of the impact of floodplain woodland on flood flows. Water and Environment Journal, 21(2), 114‑126. https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2006.00056.x

- Tolkkinen, M., Vaarala, S., & Aroviita, J. (2021). The Importance of Riparian Forest Cover to the Ecological Status of Agricultural Streams in a Nationwide Assessment. Water Resources Management, 35(12), 4009‑4020. https://doi.org/10.1007/s11269-021-02923-2

- Tsai, Y., Zabronsky, H. M., Zia, A., & Beckage, B. (2022). Efficacy of Riparian Buffers in Phosphorus Removal: A Meta-Analysis. Frontiers in Water, 4, 882560. https://doi.org/10.3389/frwa.2022.882560

- Turunen, J., Elbrecht, V., Steinke, D., & Aroviita, J. (2021). Riparian forests can mitigate warming and ecological degradation of agricultural headwater streams. Freshwater Biology, 66(4), 785‑798. https://doi.org/10.1111/fwb.13678

- Turunen, J., Markkula, J., Rajakallio, M., & Aroviita, J. (2019). Riparian forests mitigate harmful ecological effects of agricultural diffuse pollution in medium-sized streams. Science of The Total Environment, 649, 495‑503. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.427

- Ucar, T., & Hall, F. R. (2001). Windbreaks as a pesticide drift mitigation strategy: A review. Pest Management Science, 57(8), 663‑675. https://doi.org/10.1002/ps.341

- UICN. (2020). Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature. Cadre accessible pour la vérification, la conception et la mise à l’échelle des SfN. Première édition. Gland, Suisse : UICN. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.fr

- Villar, M., Chevalier, M., & Dufour, S. (2025). Ripisylves et forêts alluviales : Connaissances et gestion en contexte de changements globaux. Éditions Quae. https://www.quae.com/produit/1952/9782759241286/ripisylves-et-forets-alluviales

Résumé

La ripisylve désigne l’ensemble des peuplements forestiers et boisements linéaires situés aux abords des cours d'eau, à l’interface entre les milieux aquatique et terrestre. Ces dernières décennies, un nombre croissant d’études scientifiques ont mis en lumière les intérêts écologiques, sociétaux et économiques de la préservation et de la restauration des ripisylves. Dans la première partie de cet article, nous synthétisons les bénéfices associés aux ripisylves. Nous présentons, dans une seconde partie, les éléments soutenant la préservation et la restauration des ripisylves comme des stratégies d’atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets sur les rivières, la biodiversité et les humains. Ces caractéristiques font de la restauration de la végétation des berges des cours d’eau une mesure de gestion à développer dans les années à venir, dans un cadre réfléchi et adapté aux contraintes locales.

Statistiques de l'article

Vues: 4554

Vues: 4554

Téléchargements

PDF: 414

PDF: 414

XML: 36

XML: 36