Prise en compte des enjeux de pollution lumineuse sur les sites d’entreprises

L’utilisation croissante de la lumière artificielle nocturne est devenue une source de pollution ayant un impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Cet article propose un cadre méthodologique permettant de prendre en compte les enjeux de pollution lumineuse sur des sites d’entreprises pour aider ces dernières à établir un plan d’action visant in fine à la restauration des trames noires.

La pollution lumineuse, un sujet d’actualité

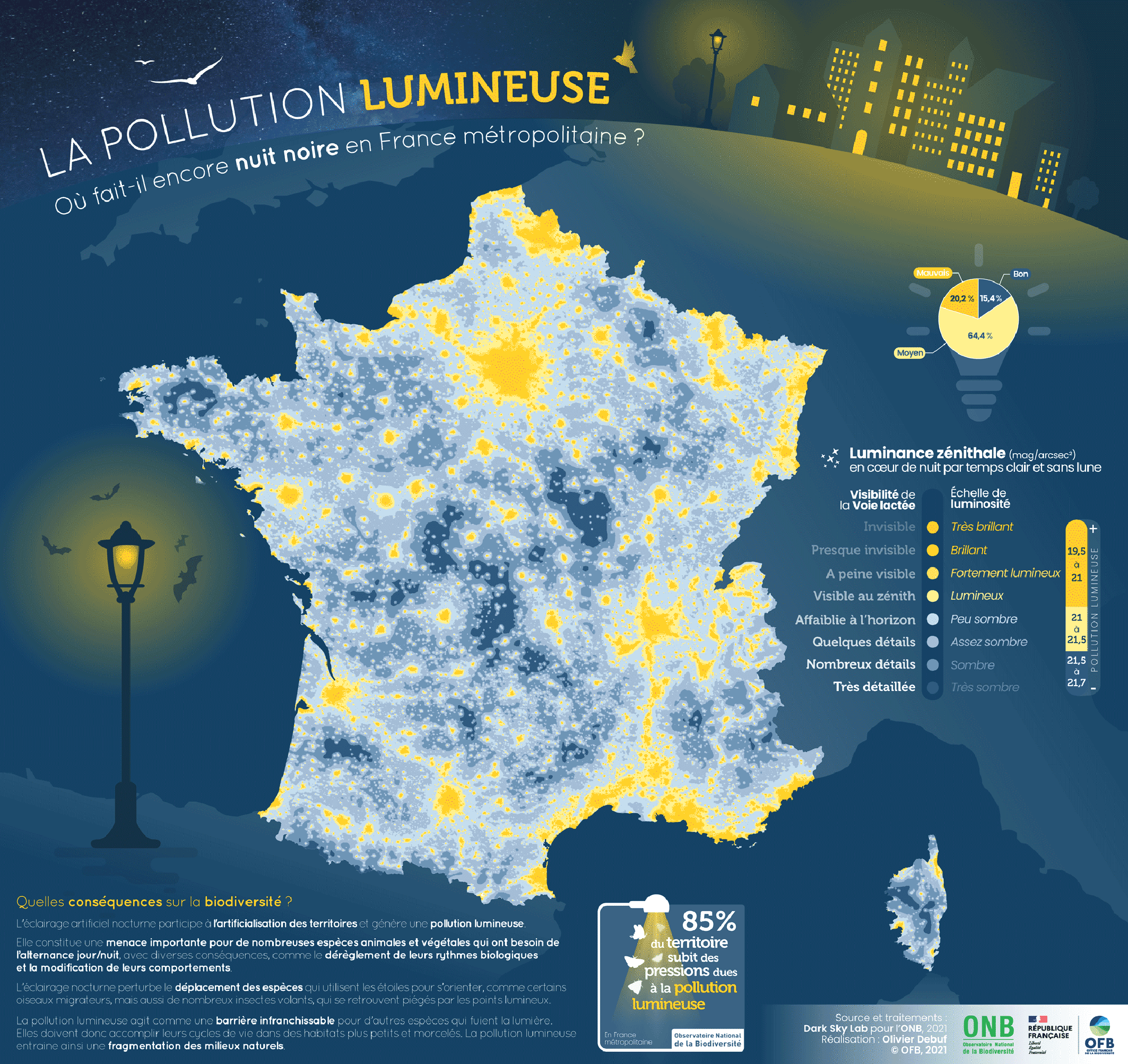

La lumière artificielle nocturne (LAN), de plus en plus utilisée, a conduit à une régression de l’obscurité et une altération de la qualité du ciel nocturne. Désormais, 85 % du territoire métropolitain est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse (ONB, 2021)

Le domaine privé est lui aussi concerné par l’émission de lumière artificielle, dans des proportions non négligeables et parfois mêmes majoritaires (Kyba et al., 2020). Dans cette situation, les entreprises ont un rôle important à jouer et doivent, a minima, se conformer à la réglementation en vigueur (encadré 1). À noter toutefois que certains sites industriels, notamment les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont exclus du chapitre III du Code de l’environnement sur les nuisances lumineuses (art. L583-4), ce qui ne les empêche pas de mettre en place des actions volontaires de réduction de la pollution lumineuse.

Cet article propose un cadre méthodologique pour la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la gestion de l’éclairage sur des sites anthropisés. À partir d’une analyse globale du positionnement des emprises foncières d’un acteur du territoire métropolitain par rapport aux enjeux de pollution lumineuse, il s’agira d’aider à établir un plan d’action commun sur les sites partageant des enjeux similaires. Ce travail vise ainsi plus largement à alimenter la stratégie de gestion foncière et la démarche « Connaitre, Éviter, Réduire, Compenser, Accompagner » des acteurs concernés par cette problématique.

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 pour la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses (Légifrance, 2018) vise à réduire l’incidence de l’éclairage artificiel sur la biodiversité en encadrant par des prescriptions techniques et temporelles différentes catégories d’installations d’éclairage publiques et/ou privées.

Cet arrêté s’inscrit dans le socle règlementaire qui découle des lois Grenelle pour la réduction des nuisances lumineuses, notamment en application du décret 2011-831 du 12/07/2011 qui définit différents types d’installations au regard de leur usage. Cet arrêté comprend les articles suivants (pour plus de détails, voir Cerema, 2020) :

– Article 1 : Catégories d’installations d’éclairage.

– Article 2 : Prescriptions temporelles (extinctions).

– Article 3 : Prescriptions techniques.

– Articles 4 et 6 : Prescriptions particulières pour les sites à enjeux de biodiversité ou astronomiques.

– Article 5 : Conditions de contrôle de conformité.

– Article 7 : Abroge l’arrêté du 25 janvier 2013, relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.

– Article 8 : Calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté.

Cadre méthodologique

Étude macroscopique des enjeux de pollution lumineuse sur des sites d’entreprises et définition de sites prioritaires d’action

Données de pollution lumineuse

La plupart des cartes de pollution lumineuse à l’échelle nationale ou mondiale sont produites dans un but astronomique et ne reflètent pas exactement ce que la faune sauvage ou la flore perçoivent. Il est en effet difficile de prendre en compte la complexité du phénomène de pollution lumineuse vis-à-vis de la biodiversité, ses impacts pouvant être liés à la quantité de lumière, à sa composition, à la répartition de l’éclairage dans l’espace et le temps, sans compter leurs effets cumulés (Sordello et al., 2018). Selon l’objectif, des données sources différentes peuvent être utilisées pour estimer la qualité du ciel telles que les images satellites basse résolution mesurant la radiance (puissance lumineuse par unité de surface émise dans une direction donnée par unité d’angle solide), des bases de données géolocalisées des agglomérations avec connaissance des populations, des données d’occupation du sol ou des sources lumineuses discrètes géolocalisées (Deverchère et al., 2018).

En première approche, des données de pollution lumineuse peuvent être utilisées telles que celles de la carte nationale de pollution lumineuse produite en 2021 pour l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) par DarkSkyLab et l’Office français de la biodiversité (OFB) (ONB, 2021 ; figure 1). Cette carte utilise notamment des images provenant du détecteur VIIRS-DNB intégré dans le satellite Suomi NPP et opéré par le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Les niveaux de pollution lumineuse utilisés sont basés sur la luminance zénithale en cœur de nuit par temps clair et sans lune, ce qui correspond à la brillance du ciel nocturne au zénith (point situé à la verticale d’un observateur regardant vers le haut) (ONB, 2021). Au final, la carte représente huit classes de luminosité, correspondant aux différents niveaux de pression de la lumière sur l’environnement nocturne (de très sombre – 8 – à très brillant –1).

Si la résolution de la carte finale est de 80 mètres, les satellites de la Nasa utilisés pour fournir les prises de vue servant de base à cette carte offrent une résolution de 740 mètres par pixel. Ces données sont donc pertinentes pour l’échelle nationale mais limitent fortement les analyses possibles à des échelles locales (Sordello et al., 2021). Ainsi, ces données peuvent être utilisées comme première approche pour étudier le contexte dans lequel des sites d’entreprises sont localisés mais les résultats devront être confrontés avec des données plus locales pour vérifier leur pertinence.

Analyses proposées

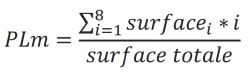

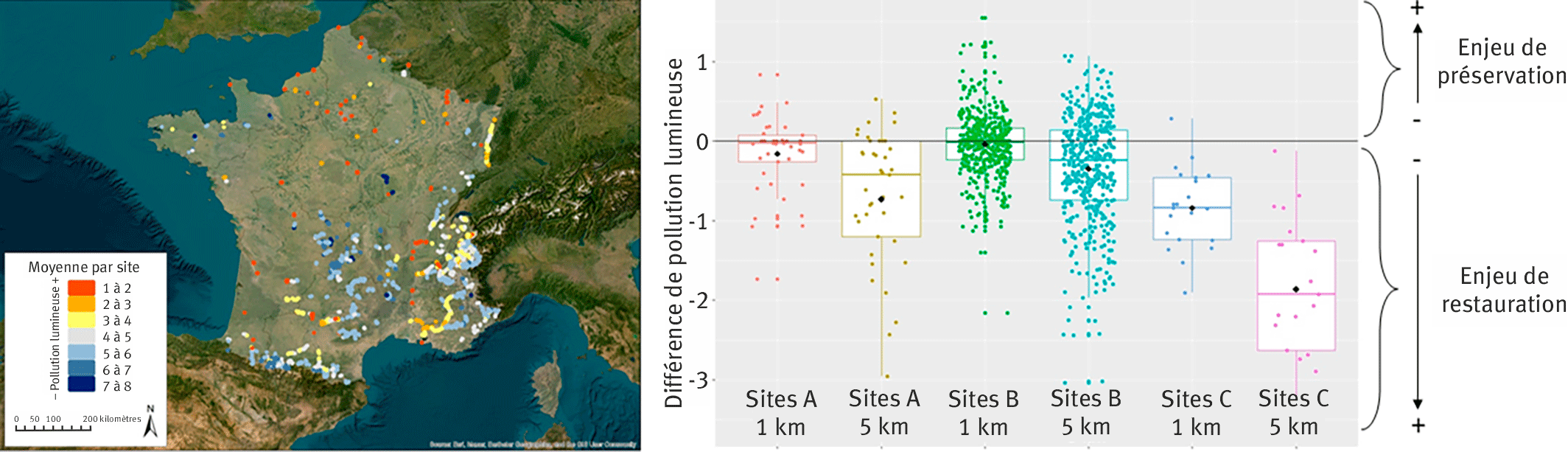

Pour des sites de grande taille, les données de pollution lumineuse peuvent être étudiées à plusieurs échelles permettant de prendre en compte à la fois le site et son contexte (1 km et 5 km par exemple, pour étudier le voisinage et le paysage (e.g. McGarigal et Marks, 1995 ; Qi et al., 2017). Pour un périmètre d’étude, il est possible de calculer le niveau moyen de pollution lumineuse (PLm) (moyenne pondérée par la surface de chaque classe de pollution lumineuse – de 1 à 8, cf. équation 1). Afin de vérifier l’homogénéité de la pollution lumineuse, nous utilisons également le minimum et le maximum de l’intensité lumineuse de la surface considérée.

La différence entre le niveau de pollution lumineuse du site d’étude par rapport à son contexte (1 km et 5 km) peut être analysée en soustrayant la moyenne observée dans le site à la moyenne observée dans le contexte (PLmcontexte – PLmsite). Cette analyse macroscopique n’est pertinente que pour des sites de grande taille étant donnée la résolution de la carte utilisée. Dans le cas de sites de petite taille (1 ha par exemple), ces données de pollution lumineuse ne permettront que de caractériser le contexte.

Résultats de l’étude macroscopique

D’une façon générale, les sites d’entreprises peuvent être confrontés à des enjeux de pollution lumineuse variés, reflétant la diversité des activités ainsi que des contextes paysagers dans lesquels ils sont implantés. Certains sites industriels engendrent une pollution lumineuse supérieure à celle du territoire dans lequel ils sont implantés. L’objectif sera alors d’adapter le plan de gestion de l’éclairage du site de façon différenciée à la fois dans l’espace et au cours du temps dans l’objectif de restaurer un niveau d’obscurité plus satisfaisant, tout en prenant en compte les enjeux industriels. À l’inverse, certains sites et réserves foncières d’entreprises sont peu ou pas éclairés et présentent des enjeux de préservation, d’autant plus forts s’ils constituent des zones relictuelles d’obscurité au sein de contextes fortement éclairés. Pour ces sites, il conviendrait de mettre en place des partenariats et des actions avec les acteurs locaux, tout en maintenant une gestion raisonnée de leur éclairage. Des exemples de résultats pour l’ensemble du foncier métropolitain d’une entreprise sont visibles sur la figure 2.

Figure 2. Exemples de représentation d’une analyse du contexte lumineux de trois types de sites d’une entreprise.

Limites d’interprétation des résultats

L’étude macroscopique permet d’avoir une première vision des enjeux de pollution lumineuse sur des sites d’entreprises et dans leur contexte. Les résultats doivent cependant être interprétés avec précaution en fonction des tailles et configurations des sites d’entreprises qui peuvent être variées (figure 2). La résolution des données de pollution lumineuse n’est en effet pas suffisante pour étudier les petits sites, particulièrement ceux de moins d’un hectare, ou les sites très étroits. Un site pourrait alors être très lumineux tout en étant dans une zone globalement sombre et inversement sans que cela ne ressorte dans les analyses. À l’inverse, pour l’étude de très grands sites, il peut être judicieux de les découper en plusieurs parcelles s’ils sont concernés par différents enjeux de pollution lumineuse. De même, le relief varié des secteurs montagneux dans lesquels certains sites sont parfois implantés peut aussi parfois rendre l’analyse plus difficile. Enfin, la carte de pollution lumineuse de l’ONB étant limitée aux frontières de la France métropolitaine, l’analyse du contexte des sites limitrophes avec d’autres pays est biaisée car une partie de leur territoire adjacent n’est pas pris en compte.

Les autres limites d’interprétation pour ce type de résultats concernent les données de pollution lumineuse elles-mêmes. Les niveaux pris en compte dans les analyses, correspondant à une situation par ciel clair et en cœur de nuit, sont très dépendants des conditions météorologiques, des saisons et de l’heure considérée. Le phénomène de pollution lumineuse est par exemple amplifié sur de courtes distances par ciel couvert, les nuages réfléchissant la lumière artificielle émise depuis le sol. Par ailleurs, les éclairages masqués (par la végétation, les constructions, la topographie, etc.) ne sont pas visibles depuis le ciel et les éclairages des communes ou sites pratiquant l’extinction en cœur de nuit ne sont pas non plus pris en compte dans cette méthode. Or, la grande majorité des espèces nocturnes ainsi que de nombreuses espèces diurnes sont très actives en début et/ou en fin de nuit et sont donc vraisemblablement confrontées à des niveaux de pollution lumineuse plus élevés que ceux utilisés dans cette étude, qui correspondent à une estimation basse du phénomène (ONB, 2021). De plus, les données utilisées ne permettent d’estimer que la pollution lumineuse diffuse, caractérisée par la présence de halos (masquant les étoiles). Elles ne prennent pas en compte la lumière projetée au sol ou dans l’eau, à laquelle sont également sensibles les espèces nocturnes suite à des phénomènes d’attraction, de répulsion ou d’éblouissements directs (Sordello, 2017). Une autre limite des données de pollution lumineuse est que ces dernières se basent sur des images satellites nécessitant d’être calibrées, et que le capteur VIIRS manque de sensibilité dans la partie bleue du spectre visible (ONB, 2021). Les LED, de plus en plus utilisées, en contiennent en effet généralement plus que les sources installées jusqu’ici en France de type Sodium Haute Pression (ONB, 2021).

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans la gestion de l’éclairage à l’échelle d’un site

Étapes pour la mise en place d’un plan de gestion de l’éclairage

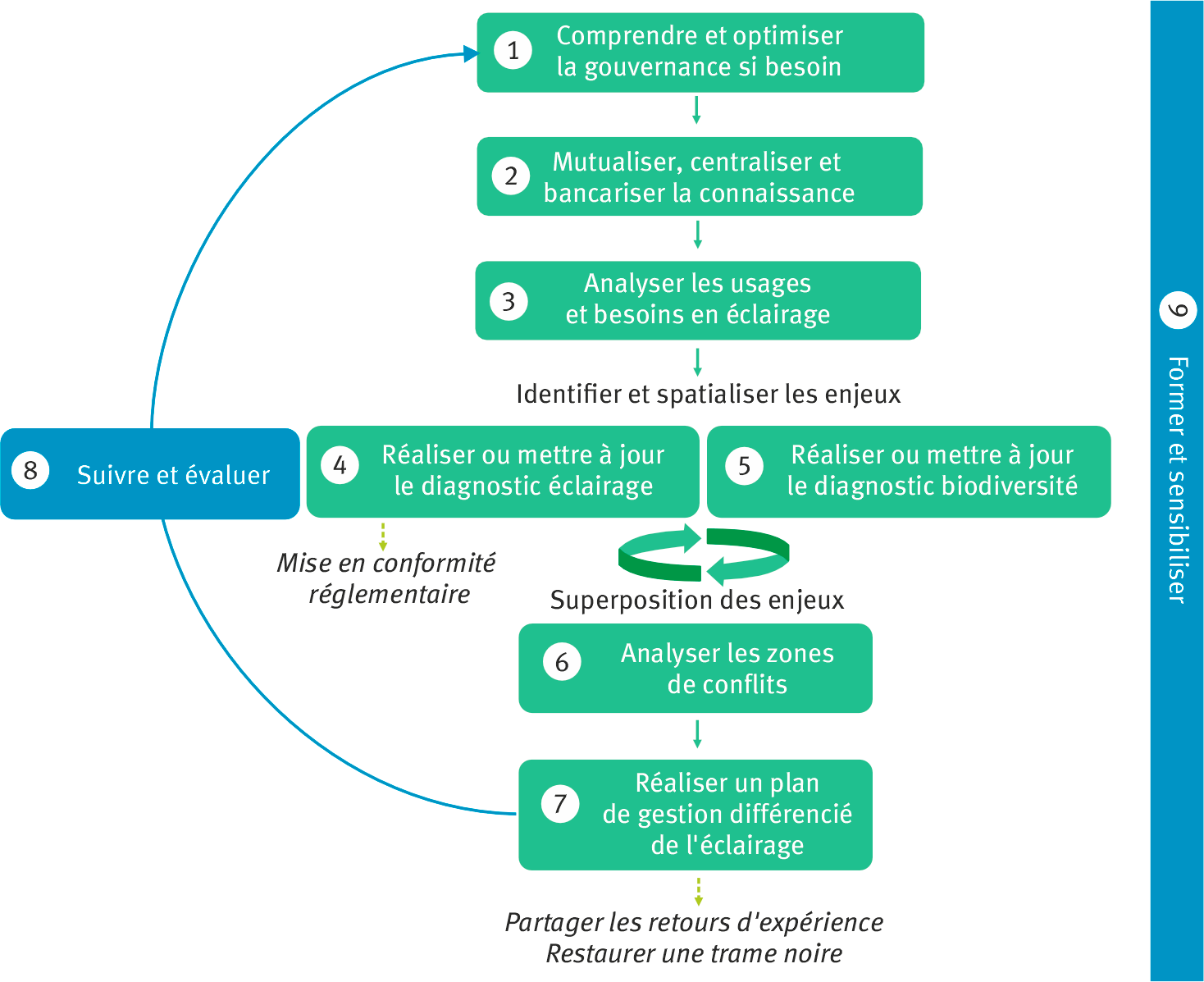

Sur les sites définis comme prioritaires par l’analyse macroscopique précédemment présentée, un travail plus précis de définition des enjeux liés à l’éclairage et à la biodiversité peut être mené pour redimensionner le parc d’éclairage au regard des besoins réels, vérifier la conformité du parc éclairage aux exigences réglementaires, identifier les points de conflits entre ces enjeux (usages/sécurité vs biodiversité) et mieux les intégrer dans l’élaboration d’un plan de gestion de l’éclairage différenciée appliqué aux sites d’entreprises (Hulard et al., 2021). Pour ce faire, l’entreprise peut mettre en place un plan de gestion de l’éclairage de ses sites dont la figure 3 présente les étapes clefs que nous proposons.

1. Comprendre la gouvernance et l’optimiser si besoin

Organiser et optimiser la concertation entre les différents acteurs de l’éclairage et de la biodiversité pour faciliter la concertation, la réalisation et le suivi des actions.

2. Mutualiser et centraliser la connaissance sur l’éclairage et la biodiversité

Capitaliser les données disponibles sur l’éclairage (localisation, caractéristiques techniques et gestion temporelle des points lumineux) et la biodiversité (liste des études et des inventaires réalisés, calendrier associé, spatialisation des enjeux, etc.).

3. Analyser les usages et questionner les pratiques

Analyser les usages et les besoins en éclairage, et questionner l’utilité de l’éclairage par rapport aux enjeux humains, notamment concernant la sureté et la sécurité : où et quand avons-nous besoin d’éclairage ? Pourquoi ? Pour qui ? Identifier les sources lumineuses et les périodes d’éclairage « utiles ».

4. Caractériser le parc éclairage « utile » et vérifier sa conformité aux nouvelles exigences règlementaires fournies par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018. Organiser la capitalisation et la mise à jour de la connaissance sur le parc éclairage (long terme).

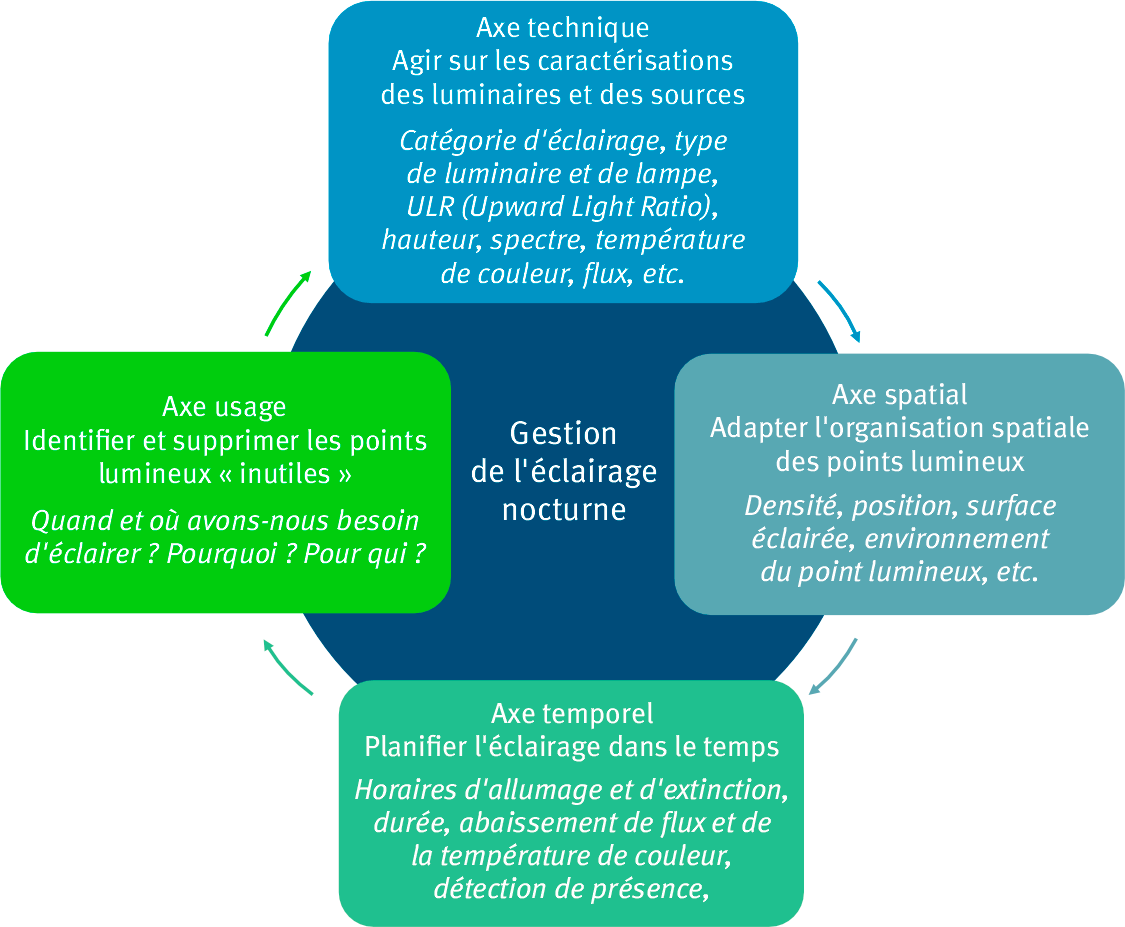

Recenser les points lumineux sur le site et les géoréférencer précisément afin de réaliser ou d’actualiser une cartographie des points lumineux. Caractériser le parc éclairage en relevant, pour chaque point lumineux, leurs caractéristiques sur les quatre axes d’actions possibles sur la gestion de l’éclairage : technique, spatial, temporel et usages (figure 4). Les indicateurs sont listés dans un cahier des charges inspiré du standard national EclExt pour le référencement des éclairages extérieurs (CNIG, 2022)

5. Identifier et spatialiser les potentialités et les enjeux de biodiversité, en ciblant l’analyse sur les taxons identifiés comme particulièrement sensibles à la lumière artificielle

Évaluer, localiser et hiérarchiser les potentialités et les enjeux de biodiversité du site d’étude, les pressions et les modalités de gestion : il s’agit de mobiliser la connaissance existante et d’identifier les lacunes, mais aussi d’actualiser le cas échéant la cartographie des habitats naturels du site.

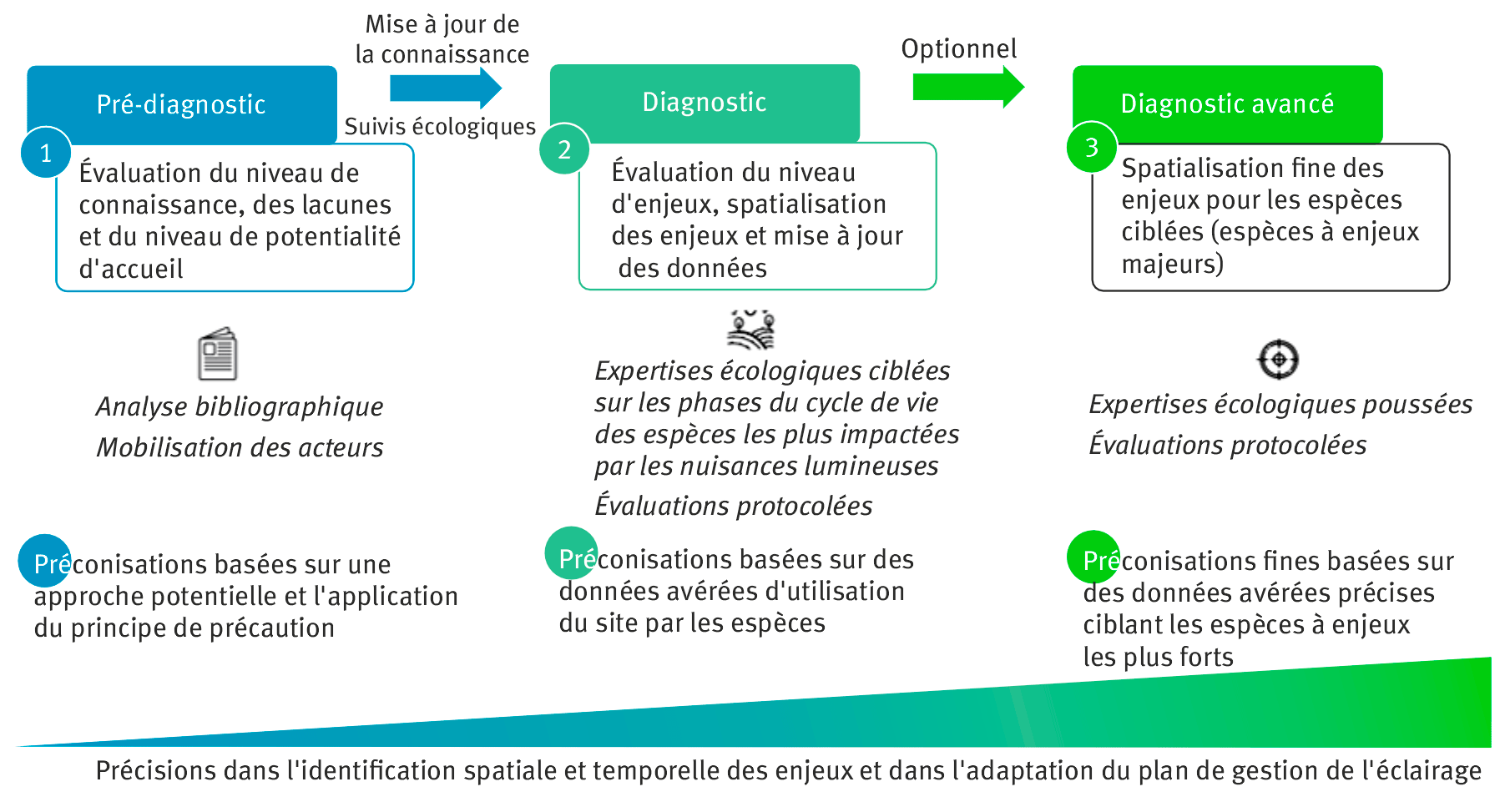

Réaliser une évaluation spécifique plus poussée des trois taxons indicateurs jugés particulièrement sensibles à la LAN d’après l’analyse bibliographique : les chiroptères, les amphibiens et les hétérocères, afin de localiser (dans le temps et l’espace) et hiérarchiser les enjeux. Pour cela, un cadre méthodologique est proposé (figure 5) ; il a pour ambition d’être standardisé et reproductible, pour permettre des suivis réguliers, mais aussi être pragmatique et généralisable sur un large spectre de sites.

6. Localiser et hiérarchiser les points de conflits entre besoins d’éclairage et biodiversité

Identifier et spatialiser les conflits, c’est-à-dire les secteurs à forts enjeux de biodiversité et les sources lumineuses les plus impactantes. Hiérarchiser et prioriser les conflits.

7. Construire un plan de gestion différenciée de l’éclairage intégrant les enjeux de biodiversité identifiés

Supprimer (si possible techniquement) les sources lumineuses jugées « inutiles » (prioritaire) et mettre le site en conformité réglementaire, tout en prenant en compte les enjeux éventuels de sureté et de sécurité des zones concernées. Adapter la gestion de l’éclairage selon les axes technique, temporel et spatial afin de réduire voire supprimer l’impact des nuisances lumineuses sur la biodiversité du site, en ciblant en priorité les secteurs de conflits.

8. Suivre le parc éclairage et la biodiversité, évaluer le plan de gestion et le mettre à jour si besoin

Requestionner régulièrement ses pratiques et ses besoins. Évaluer et mettre à jour le plan de gestion différenciée de l’éclairage via la mise en place de suivis du parc éclairage et d’évaluations écologiques régulières. Mener une veille scientifique et technique sur l’évolution de la caractérisation des impacts de la LAN, les innovations techniques et l’évolution de la réglementation.

9. Former et sensibiliser

Former et sensibiliser à tous les niveaux d’organisation et étapes d’un projet d’adaptation de la gestion de l’éclairage.

Une mise en œuvre parfois complexe mais efficace

Un diagnostic éclairage complet basé sur la méthode proposée pour caractériser chaque point lumineux semble particulièrement chronophage et susceptible d’être complexifié par différents facteurs intrinsèques au parc lumineux (multiplicité des acteurs, complexité du parc lumineux, nombre important de sources de lumière…), ce qui peut entraver sa reproductibilité sur certains sites. Quant au diagnostic biodiversité, l’étude de la dynamique globale du site pour les taxons cibles ne permet pas d’établir de lien direct de causalité entre les mesures de gestion et leurs effets sur la biodiversité. De plus, les taxons cibles (chiroptères et amphibiens notamment) pourraient être de bons bio-indicateurs (Wise, 2007 ; Sordello et al., 2018) mais leur choix est influencé en partie par le niveau de connaissances et de compréhension des impacts variés de la LAN qui reste lacunaire. Dans tous les cas, une démarche exhaustive purement centrée sur les espèces présentes sur le site peut s’avérer complexe et vaine, et notre approche basée sur l’interrogation des usages, dans l’objectif de rechercher toutes les marges de progrès possibles pour éclairer moins sans perdre de confort (points lumineux inutiles, horaires inadaptés, suréclairement, flux perdus sur des zones inutiles, etc.) engendre un gain inévitable pour la biodiversité.

La mise en place de mesures de suppression et de réduction des impacts de la LAN requière à la fois des compétences très techniques sur les dispositifs d’éclairage (et peut être complexifiée par la structure des réseaux électriques historiques des parcs d’éclairage), mais aussi sur l’évaluation et le suivi de la biodiversité. L’adaptation d’un plan de gestion de l’éclairage nécessite donc de mobiliser de nombreuses compétences. La concertation entre les acteurs de l’éclairage et de la biodiversité et l’interdisciplinarité sont ainsi nécessaires.

Conclusion et perspectives

En se basant sur un retour d’expérience, cet article propose un cadre méthodologique à destination des entreprises, pour les aider à entamer une démarche sur le sujet de la pollution lumineuse. La méthode réunit deux approches complémentaires, à l’échelle nationale puis locale, permettant à des entreprises de mieux comprendre la position et la contribution des sites au sein de leur contexte. Cette compréhension reste aujourd’hui difficile mais pourra être améliorée à l’avenir lorsque de nouvelles données seront disponibles, avec une meilleure résolution et prenant en compte les éclairages en extrémités de nuit, qui impactent plus particulièrement de nombreuses espèces. Le Cerema

______________________

Photo d’entête : © Manfred - Adobe Stock

Notes

- 1. Observatoire national de la biodiversité.

- 2. Conseil national de l’information géolocalisée.

- 3. Le Cerema est un établissement public relevant du ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques et du ministère du Logement et de la Rénovation urbaine. Il accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.

Références

- Bennie, J., Duffy, J. P., Davies, T. W., Correa-Cano, M. E., & Gaston,K. J. (2015). Global Trends in Exposure to Light Pollution in Natural Terrestrial Ecosystems. Remote Sensing, 7(3), 2715-2730, doi:10.3390/rs70302715

- Cerema. (2020). Comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses. Fiche n°4. Collection « Connaissances ».

- Cerema. (2024). Cartographies départementales de la radiance nocturne du satellite LuoJia – 2018. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cartographies-departementales-de-la-radiance-nocturne-du-satellite-luojia-2018/

- CNIG. (2022). Géostandard d’éclairage extérieur. Conseil national de l’information géographique. https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/cnig_eclext_v1_1.pdf

- Deverchère, P., Vauclair, S., & Nguyen Duy-Bardakji, B. (2018). Les différentes approches de la cartographie de la pollution lumineuse. Note DarkSkyLab.

- Gaston, K. J., Duffy, J. P., & Bennie, J. (2015). Quantifying the erosion of natural darkness in the global protected area system. Conservation Biology, 29(4), 1132‑1141. https://doi.org/10.1111/cobi.12462

- Hulard, M., Fournier, C., Sordello, R., & Charton, J. (2021). Prise en compte des enjeux de biodiversité dans la gestion de l’éclairage sur les sites d’entreprises. Cadre méthodologique - Démarche exploratoire. PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD).

- Katabaro, J. M., Yan, Y., Hu, T., Yu, Q., & Cheng, X. (2022). A review of the effects of artificial light at night in urban areas on the ecosystem level and the remedial measures. Frontiers In Public Health, 10. doi:10.3389/fpubh.2022.969945

- Kyba, C., Ruby, A., Kuechly, H., Kinzey, B., Miller, N., Sanders, J., Barentine, J., Kleinodt, R., & Espey, B. (2020). Direct measurement of the contribution of street lighting to satellite observations of nighttime light emissions from urban areas. Lighting Research & Technology, 53(3), 189‑211. https://doi.org/10.1177/1477153520958463

- Légifrance. (2018). Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037864346/

- McGarigal, K., & Marks, B. J. (1995). FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-351. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.

- ONB. (2021). Proportion du territoire métropolitain fortement impacté par la pollution lumineuse en coeur de nuit. Observatoire national de la biodiversité. Nature France, service public d’information sur la biodiversité. https://naturefrance.fr/indicateurs/proportion-du-territoire-metropolitain-fortement-impacte-par-la-pollution-lumineuse-en

- Pérez Vega, C., Zielinska-Dabkowska, K. M., Schroer, S., Jechow, A., & Hölker, F. (2022). A Systematic Review for Establishing Relevant Environmental Parameters for Urban Lighting: Translating Research into Practice. Sustainability, 14(3), 1107. doi:10.3390/su14031107

- Qi K., Fan Z. Q., Ng, C. N., Wang, X. R., & Xie, Y. J. (2017). Functional analysis of landscape connectivity at the landscape, component, and patch levels : A case study of Minqing County, Fuzhou City, China. Applied Geography, 80, 64‑77. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.01.009

- Sanders, D., Frago, E., Kehoe, R., Patterson, C., & Gaston, K. J. (2020). A meta-analysis of biological impacts of artificial light at night. Nature Ecology & Evolution, 5(1), 74‑81. https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x

- Sordello, R. (2017). Pistes méthodologiques pour prendre en compte la pollution lumineuse dans les réseaux écologiques. VertigO, 17(3). doi:10.4000/vertigo.18730

- Sordello, R. (2024). Écologie du paysage et écologie sensorielle : prendre en compte les pollutions lumineuses, sonores et olfactives dans les trames écologiques. De la connaissance à l’action. Museum national d’Histoire naturelle. https://hal.science/tel-04645145v1

- Sordello, R., Amsallem, J., Azam, C., Bas, Y., Billon, L., Busson, S., Challéat, S., Kerbiriou, C., Le Viol, I., N’Guyen Duy-Bardakji, B., Vauclair, S., & Verny, P. (2018). Construire des indicateurs nationaux sur la pollution lumineuse. Réflexion préliminaire. UMS PatriNat, Cerema, CESCO, DarkSkyLab, IRD, Irstea. https://mnhn.hal.science/mnhn-04273532

- Sordello, R., Paquier, F., & Daloza, A. (2021). Trame noire - Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre. Comprendre pour Agir. Office français de la biodiversité. https://mnhn.hal.science/mnhn-04166929/

- Wise, S.E. (2007). Studying the ecological impacts of light pollution on wildlife: amphibians as models. Dans C., Marín, & J., Jafari (dir.) Starlight: a common heritage. (pp. 209-218). Canary Islands, Spain.

Résumé

L’utilisation progressive par l’être humain de la lumière artificielle nocturne engendre une pollution lumineuse qui impacte les écosystèmes et la biodiversité. Cependant, elle est difficile à quantifier et à contrôler, et des lacunes de connaissances sur ses impacts persistent. Cet article présente un cadre méthodologique qui permet, en intégrant les requis de sécurité des industriels, de prendre en compte les enjeux de pollution lumineuse sur des sites d’entreprises. Il propose tout d’abord une analyse macroscopique afin d’identifier le contexte lumineux de ces sites pour cibler des sites prioritaires. Ces derniers feront ensuite l’objet d’une étude approfondie portant sur les interactions entre éclairage et biodiversité. L’objectif est alors d’identifier les conflits entre les deux enjeux pour mieux les intégrer dans l’élaboration d’un plan de gestion différenciée de l’éclairage, dans une optique de restauration des trames noires.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 6108

Vues: 6108

Téléchargements

PDF: 132

PDF: 132

XML: 31

XML: 31