Programme MigrenMer : synthèse et valorisation des connaissances disponibles sur les migrateurs amphihalins en mer

Les poissons migrateurs amphihalins, essentiels à l’équilibre des écosystèmes aquatiques, connaissent un déclin alarmant en raison des pressions anthropiques. Une meilleure connaissance de la biologie et de l’écologie de ces espèces pendant leur phase marine est essentielle pour mieux adapter les stratégies de gestion. Le programme MigrenMer, initié en 2019, a permis de constituer une base de données inédite issue de plus de 168 000 opérations de pêche. Grâce à une approche de modélisation innovante, les chercheurs ont pu cartographier leur répartition et évaluer la pertinence des aires marines protégées. Ces résultats constituent une avancée majeure pour orienter les stratégies de gestion et renforcer les mesures de conservation de ces espèces menacées.

Introduction

La France métropolitaine abrite une des plus grandes diversités de poissons migrateurs amphihalins à l’échelle européenne. Ces espèces partagent leur cycle de vie entre les milieux aquatiques continentaux et marins. La phase marine du cycle peut représenter selon les espèces entre 15 % et 90 % de leur cycle de vie (Baglinière et Acou, 2019) et permet aux espèces d’accomplir des fonctions essentielles (croissance, reproduction, etc.). Ces espèces sont considérées comme clés en raison de leurs nombreuses interactions biotiques au sein du grand nombre d’écosystèmes qu’elles exploitent (Willson et Halupka, 1995). Un déclin de ces espèces peut modifier les réseaux alimentaires, les cycles de nutriments, les propriétés abiotiques de l’écosystème et les relations qu’elles entretiennent avec les autres organismes (Costa-Dias et al., 2009).

Depuis plusieurs décennies, les populations de ces espèces s’effondrent (Limburg et Waldman, 2009). Les causes de ce déclin sont multifactorielles et liées aux pressions anthropiques exercées tout au long du continuum terre-mer. Certaines pressions associées au milieu continental sont bien connues, comme la perte et/ou destruction des habitats et continuités écologiques, la pollution, la surpêche, le braconnage et les espèces non indigènes… Cependant, les mesures de gestion mises en place en eau douce (mises en place de quotas de pêche, aménagement des obstacles par installation de passes à poissons, restauration des habitats, etc.), ne semblent pas être suffisantes pour enrayer le déclin.

Une meilleure connaissance de la biologie et de l’écologie de ces espèces pendant leur phase marine, et des pressions subies pendant cette phase clé de leur cycle de vie est essentielle pour éclairer la gestion. Le manque de connaissance de la phase marine résulte essentiellement de la difficulté d’observer ces espèces pendant la phase marine, en lien avec leur rareté (au regard de l’abondance de certaines espèces marines commerciales), leur faible capturabilité et à l’absence de dispositifs de surveillance dédiés.

C’est dans ce contexte que le pôle pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement (MIAME) et l’unité d’appui et de recherche PatriNat ont initié début 2019 le programme « MigrenMer » visant l’acquisition de connaissances sur la phase marine des espèces amphihalines. Ce programme a notamment permis de consolider une base de données inédite sur les captures accessoires de migrateurs issues de campagnes scientifiques et de suivis des pêches commerciales. L’exploitation de ce jeu de données a notamment permis des avancées notables sur la connaissance de la distribution spatiale des espèces en mer. Les résultats ont apporté des éléments d’aides à la décision pour la gestion des parcs naturels marins (PNM) et sites Natura2000 (présence des espèces au sein des sites et à quelle période de l’année). Ils ont aussi permis de nourrir les besoins d’évaluation de directives à l’échelle européenne telles que la directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) et la directive Habitats-faune-flore (DHFF).

Les populations de migrateurs amphihalins en France

C’est en France qu’on trouve la plus grande diversité d’espèces amphihalines (Béguer et al., 2007) à l’échelle européenne. Deux types d’espèces migratrices sont observés. Les espèces potamotoques ou anadromes réalisent leur reproduction en eaux douces et leur croissance dans le milieu marin. Parmi elles, on retrouve neuf espèces : la Grande alose (Alosa alosa), l’Alose feinte atlantique (Alosa fallax) et de Méditerranée (Alosa agone), l’Éperlan d’Europe (Osmerus eperlanus), le saumon Atlantique (Salmo salar), la truite de mer qui l’écotype marin de la truite commune (Salmo trutta), la lamproie marine (Petromyzon marinus), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) et l’Esturgeon (Acipenser sturio). À l’inverse, les espèces thalassotoques ou catadromes telles que le mulet porc (Chelon ramada), le flet (Platichthys flesus) et l’anguille européenne (Anguilla anguilla), se reproduisent en mer et réalisent leur croissance en eau douce. La reproduction est côtière chez le Mulet porc et le Flet tandis qu’elle a lieu très au large (mer des Sargasses) chez l’Anguille européenne. On trouve notamment en France les plus importantes populations de reproducteur d’esturgeons, de lamproies marines, de grandes aloses ou d’anguilles européennes. Le déclin des populations a convaincu en 2019 l’UICN France

Nom latin | Nom vernaculaire | Type | Union européenne (2011) | France (2019) |

Acipenser sturio | Esturgeon européen | A | CR | CR |

Alosa alosa | Grande alose | A | LC | CR |

Alosa fallax | Alose feinte atlantique | A | LC | NT |

Alosa agone | Alose feinte méditerranéenne | A | LC | NT |

Anguilla anguilla | Anguille européenne | C | CR | CR |

Chelon ramada | Mulet porc | C | LC | LC |

Platichthys flesus | Flet commun | C | LC | DD |

Osmerus eperlanus | Éperlan d’Europe | A | LC | NT |

Lampetra fluviatilis | Lamproie fluviatile | A | LC | VU |

Petromyzon marinus | Lamproie marine | A | LC | EN |

Salmo salar | Saumon Atlantique | A | VU | VU |

Salmo trutta | Truite de mer | A | LC | LC |

Consolidation d’une base de données inédite

L’action MigrenMer a d’abord consisté à créer une base de données inédite rassemblant l’ensemble des données de captures de poissons migrateurs en mer disponibles. Deux sources de données distinctes ont été rassemblées, les données issues des campagnes scientifiques et les données de captures commerciales.

Les données scientifiques sont issues de campagnes halieutiques françaises et européennes. Elles sont dédiées spécifiquement aux suivis d’espèces commerciales pélagiques (sardines, anchois, etc.) ou démersales (merlan, dorade, morue, etc.) mais elles peuvent donner lieu parfois à des captures de poissons migrateurs amphihalins. Ces campagnes scientifiques sont très standardisées, les zones d’étude, périodes de suivis et engins utilisés sont les mêmes d’années en années ce qui permet les comparaisons interannuelles. Cependant, étant donné le caractère saisonnier des migrations des espèces amphihalines, certaines campagnes scientifiques apportent relativement peu d’information sur les migrateurs.

Les données dites commerciales correspondent aux captures d’amphihalins par les pêcheries professionnelles telles que relevées par le programme d’observation des captures en mer (ObsMer ; Cloatre el al., 2022). Les captures sont décrites par des observateurs embarqués formés à la détermination des espèces et accueillis sur la base du volontariat par différents patrons de pêche français. Contrairement aux campagnes scientifiques, ObsMer permet de couvrir une grande diversité d’engins et de réaliser des suivis quasiment partout en mer et cela pendant toute l’année.

Au total, 42 campagnes ont été regroupées entre 1965 et 2019 rassemblant plus de 168 904 opérations de pêche. Cette base de données consolidée a fait l’objet d’un data paper (Elliott et al., 2023a) et est disponible en ligne sur seanoe.org

Les développements méthodologiques réalisés dans le cadre du Programme MigrenMer ont permis d’analyser conjointement les deux sources de données hétérogènes, en exploitant leur complémentarité.

Des espèces à occurrences rares en mer

L’analyse de la base de données MigrenMer a d’abord permis d’établir des différences inter-spécifiques dans la distribution et la phénologie des différentes espèces.

L’analyse révèle notamment la rareté des espèces migratrices amphihalines en mer, marquée par une occurrence dans les captures inférieures à 5 % pour l’intégralité des espèces. Cependant, une disparité interspécifique est remarquée avec des espèces très rares comme les salmonidés et les lamproies qui ne dépassent pas la centaine d’individus capturés au total (sur un total de 168 904 opérations de pêche), les aloses avoisinant le millier d’individus par espèce et a contrario le flet possédant plus de six mille occurrences (tableau 2).

Espèces | Présence |

Acipenser sturio | 11 |

Alosa alosa | 927 |

Alosa fallax | 1 534 |

Alosa agone | 177 |

Anguilla anguilla | 246 |

Chelon ramada | 1 180 |

Platichthys flesus | 6 372 |

Osmerus eperlanus | 1 233 |

Lampetra fluviatilis | 74 |

Petromyzon marinus | 79 |

Salmo salar | 82 |

Salmo trutta | 81 |

Des résultats nouveaux concernant l’écologie et la vulnérabilité des espèces vis-à-vis des engins de pêche ont été obtenus (taille, saisonnalité et profondeurs des captures) pour l’ensemble des espèces. Les résultats déclinés par espèce sont disponibles en ligne

Des analyses complémentaires sur quelques espèces ont permis de compléter les connaissances sur leur écologie. Par exemple, une analyse spécifique sur les lamproies (marine et fluviatile) a notamment permis de mettre en évidence leur faible vulnérabilité aux captures accidentelles ainsi qu’une distribution plus côtière de la lamproie fluviatile par rapport à la lamproie marine (Elliott et al., 2021).

Modèles de distribution d’espèces :application, limites et perspectives

L’exploitation de la base de données MigrenMer a permis d’apporter un éclairage inédit sur la distribution des espèces migratrices amphihalines en mer, comblant ainsi des lacunes de connaissances qui sont un des freins majeurs à l’application de mesures de gestion et protection efficaces à l’égard de ces espèces. Cependant, les cartes d’occurrence obtenues à partir de la base de données brutes ne prennent pas en compte les multiples biais (hétérogénéité de l’effort de pêche, détectabilité variable des espèces par les engins, etc.) inhérents à ce jeu de données. Pour remédier à cela, différentes méthodes de modélisation statistique ont été utilisées.

Dans un premier temps, des modèles classiques de distribution d’espèce ont été utilisés pour prédire, pour la première fois, la présence ou l’absence de chaque espèce en mer. La méthode a consisté à modéliser la présence ou l’absence de l’espèce en fonction des prédicteurs environnementaux tels que la salinité, la température, la distance à la côte, etc. Une originalité forte de ces modèles est leur structure hiérarchique, qui permet de séparer la variabilité spatiale de la distribution de la variabilité de leur détectabilité par les différents engins de pêche. Un premier modèle a été développé pour onze espèces amphihalines à l’échelle de l’Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée (Elliott et al., 2023b). Les cartes de distribution obtenues ont mis en avant la distribution relativement côtière des espèces étudiées. Ce résultat impose d’étudier la vulnérabilité des espèces en lien avec les nombreuses pressions anthropiques (pêche, parc éolien offshore, etc.) qui ont lieu dans ces mêmes zones.

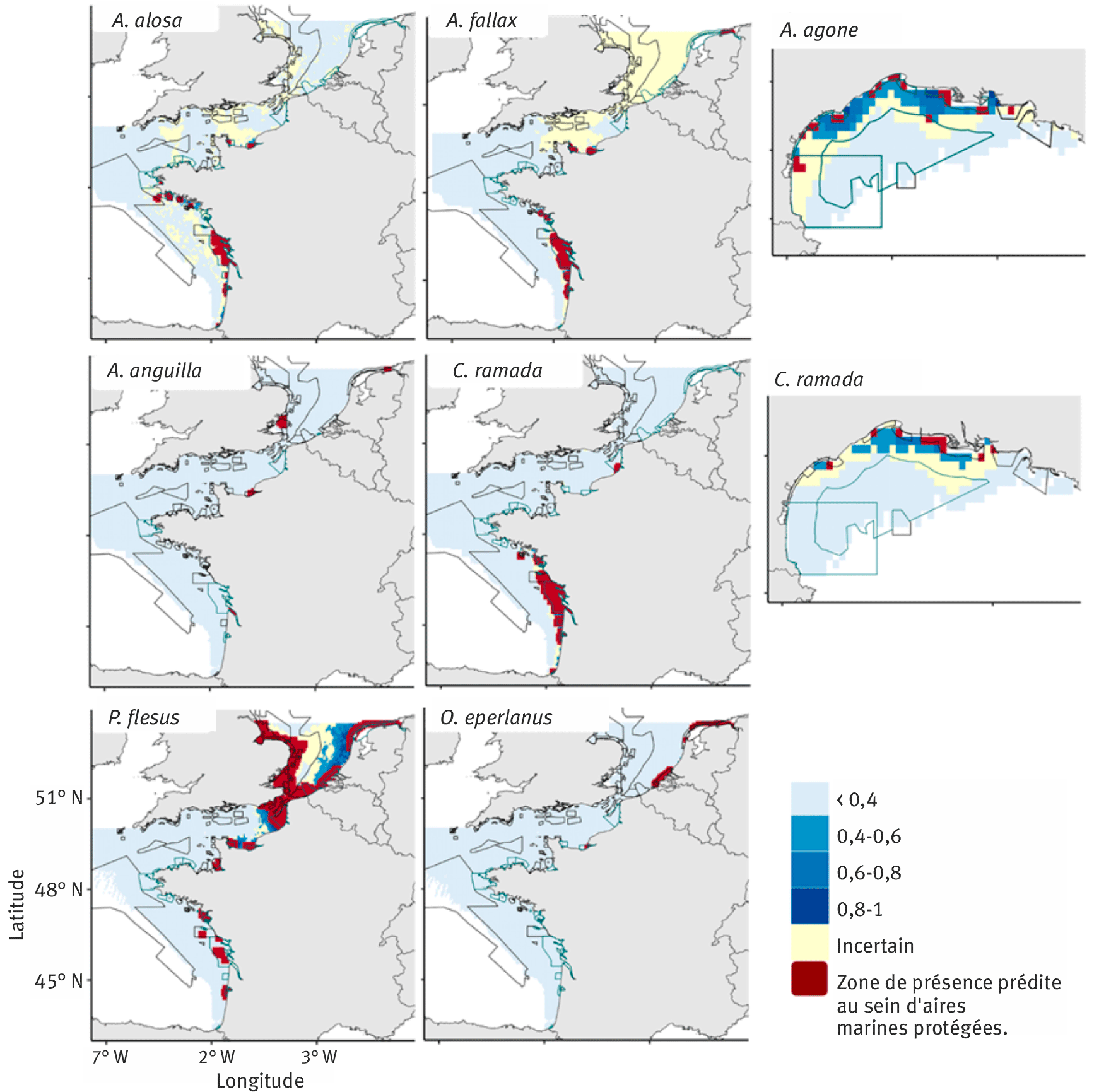

Dans un deuxième temps, une méthodologie innovante appelée CMAP « modèle combiné pour une prédiction précise » a été développée (Elliott et al., 2024) afin de proposer des prédictions plus robustes de la présence et de l’absence de ces espèces. En effet, les modèles classiques ont révélé une tendance à la sur-prédiction ou sous-prédiction systématique de la présence, en lien avec la rareté des données de présence enregistrées. Afin de prédire avec une plus grande justesse la distribution des espèces rares et pauvres en données, la méthode CMAP se base sur la combinaison de plusieurs modèles de distribution pour tirer parti de leur complémentarité et ainsi optimiser la justesse et le niveau de certitude des prédictions de la présence mais aussi de l’absence de l’espèce. Ceci se traduit sur les cartes par la mise en évidence d’habitats « cœurs » (forte probabilité de présence) et d’habitats « inappropriés » (forte probabilité d’absence de l’espèce). La délimitation de ces habitats « cœur » et « inappropriés », qui réduisent respectivement les faux positifs et négatifs, permet de cibler les mesures de conservation dans des zones spécifiques afin de maximiser la protection des espèces rares et difficilement détectables (figure 1).

Cette approche de modélisation innovante CMAP a pu être appliquée sur sept des douze espèces migratrices amphihalines étudiées, afin d’analyser la pertinence des aires marines protégées (AMP) existantes pour la phase marine du cycle de vie de ces espèces.

Les résultats ont montré que 62 % des AMPs désignées pour protéger ces espèces se trouvent en dehors de leurs habitats « cœur ». En outre, lorsque leur habitat « cœur » se trouvait bien dans une AMP, seule la moitié de ces AMPs étaient désignées pour les protéger. Ces résultats mettent en évidence l’inadéquation et la protection insuffisante des réseaux d’AMP existants pour ces espèces protégées.

L’apport de données supplémentaires sur la composante saisonnière et les différents stades de vies des espèces migratrices amphihalines dans de futures études permettront de mieux caractériser les habitats fonctionnels en mer (couloir de migration, zone de nurserie, zone de refuge) des différentes espèces et d’optimiser les efforts de gestion à l’avenir.

Figure 1. Probabilités de présence des espèces amphihalines prédites par le CMAP.

Application aux directives européennes

Les résultats de l‘action MigrenMer contribuent également aux objectifs de surveillance et d’évaluation des directives européennes telles que la directive Habitats-faune-flore (DHFF) et la directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM).

Dans le cadre de mise en œuvre des exigences de la DHFF, les modèles de distribution des espèces ont été croisés avec les données de répartition des navires de pêches pour réaliser une analyse de risque. Cette analyse permet d’identifier les secteurs à risque de capture accidentelle par les activités de pêche maritime professionnelle (Toison et al., 2023). Ces secteurs vont faire l’objet de campagne d’acquisition de connaissance pour confirmer ou non les risques identifiés et le cas échéant des mesures réglementaires devront être mises en œuvre.

Un diagnostic des données acquises pendant le projet a révélé cependant qu’elles étaient insuffisantes pour renseigner des indicateurs d’état de la DCSMM qui vise notamment à évaluer le bon état écologique (BEE) des espèces vis-à-vis de leur abondance ou distribution spatiale à l’échelle des sous-région marines de la France métropolitaine. Ainsi, d’autres dispositifs de surveillance qui permettraient de compléter les données sont nécessaires pour atteindre cet objectif.

Quelles perspectives ?

Le programme MigrenMer a permis des avancées notables sur la connaissance des migrateurs amphihalins en mer mais les données acquises restent toutefois insuffisantes pour répondre aux exigences des directives européennes et aux besoins des gestionnaires. Malgré les verrous identifiés, il semble primordial de pérenniser l’effort de bancarisation des données simultanément à la future mise en œuvre de leviers méthodologiques et d’acquisition de données. Ces axes à prioriser concernent globalement : i) l’amélioration des connaissances sur l’écologie des poissons migrateurs en mer (identifier les zones fonctionnelles en mer et l’origine des individus, évaluer l’abondance des populations et quantifier les prélèvements….) et ii) leurs applications à la gestion qui permettraient d’aller vers une gestion plus écosystémique en intégrant les interactions entre l’ensemble des composantes de l’écosystème avec les pressions anthropiques de différentes natures en lien avec les questions de planification spatiale (de la pêche, de l’aménagement EMR…). De futurs travaux réalisés dans le cadre du programme européen DiadSEA (Coopération transnationale pour améliorer la gestion et la conservation des poissons amphihalins en mer

Remerciements

Nous remercions tous les chefs de campagne de l’Institut français de recherche pour l’exploration de la mer (IFREMER), le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) (via la plateforme Datras) et la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) qui nous ont donné accès à leurs données scientifiques et/ou commerciales. Nous remercions également le pôle MIAME et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (Direction de l’eau et de la biodiversité – ELM3) qui ont financé ce projet.

____________________

Photo d’entête : Peter Steenstra at the Green Lake National Fish Hatchery, Public domain, via Wikimedia Commons

Notes

- 1. Union internationale pour la conservation de la nature.

- 2. https://www.seanoe.org/data/00805/91719/

- 3. https://halieut.agrocampus-ouest.fr/discardless_app/migrenmer/Atlas/

- 4. https://www.atlanticarea.eu/discover-our-projects/approved-projects/diadsea

Références

- Bagliniere, J. L., & Acou, A. (2019). Vie océanique chez les poissons diadromes : Connaissances et lacunes, rôle de cette phase dans le cycle biologique. Rencontres Migrateurs de Loire.

- Béguer, M., Beaulaton, L., & Rochard, E. (2007). Distribution and richness of diadromous fish assemblages in Western Europe: large-scale explanatory factors. Ecology of Freshwater Fish, 16(2), 221–237. doi:doi:10.1111/j.1600-0633.2006.00214.x

- Cloatre, T., Scavinner, M., Sagan, J., Dubroca, L., & Billet, N. (2022). Captures et rejets des métiers de pêche français. Résultats des observations à bord des navires de pêche professionnelle en 2020. ObsMer. Report (scientific report). FRANCE. https://doi.org/10.13155/88406

- Costa-Dias, S., Sousa, R., LobónCervià, J., & Laffaille, P. (2009). The decline of diadromous fish in Western Europe inland waters: mains causes and consequence. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:130413593

- Dubost, G., Elliott, S.A.M., Deleys, N., Reveillac, E., Rivot, E., Acou, A. & Beaulaton, L. (2024). Rapport du projet “MigrenMer”: Synthèse et valorization des connaissances disponibles sur les migrateurs amphihalins en mer. Rapport scientifique du pole MIAME. 81 p. + annexes. https://hal.inrae.fr/hal-04449323

- Elliott, S. A. M., Deleys, N., Rivot, E., Acou, A., Réveillac, E., & Beaulaton, L. (2021). Shedding light on the river and sea lamprey in western European marine waters. Endangered Species Research, 44, 409–419. https://www.int-res.com/abstracts/esr/v44/p409-419/

- Elliott, S. A. M., Deleys, N., Beaulaton, L., Rivot, E., Réveillac, E., & Acou, A. (2023a). Fisheries-dependent and -Independent data used to model the distribution of diadromous fish at-sea. Data in Brief, 48, 109107. doi:doi:10.1016/j.dib.2023.109107

- Elliott, S. A. M., Acou, A., Beaulaton, L., Guitton, J., Réveillac, E., & Rivot, E. (2023b). Modelling the distribution of rare and data-poor diadromous fish at sea for protected area management. Progress in Oceanography, 210, 102924. doi:doi:10.1016/j.pocean.2022.102924

- Elliott, S. A. M., Dubost, G., Rivot, E., Acou, A., Toison, V., Réveillac, E., & Beaulaton, L. (2024). Accurately predicting rare and poorly detectable species habitat for spatial protection. Journal of Applied Ecology, n/a(n/a). doi:doi:10.1111/1365-2664.14664

- Limburg, K. E., & Waldman, J. R. (2009). Dramatic Declines in North Atlantic Diadromous Fishes. BioScience, 59(11), 955–965. doi:10.1525/bio.2009.59.11.7

- Toison, V., Tachoires, S., Tempera, F., Merrien, C. (2023). Analyse biogéographique des risques de porter atteinte aux objectifs de conservation des espèces d’intérêt communautaire liés aux captures accidentelles par les activités de pêche professionnelle. OFB, Office Français de la Biodiversité. https://hal.science/hal-04414309

- UICN Comité français, MNHN, SFI & OFB (2019). La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Poisson d’eau douce de France métropolitaine (p. 16).

- Willson, M. F., & Halupka, K. C. (1995). Anadromous Fish as Keystone Species in Vertebrate Communities. Conservation Biology, 9(3), 489–497. doi:doi:10.1046/j.1523-1739.1995.09030489.x

Résumé

Depuis déjà plusieurs décennies, les populations de poissons migrateurs s'effondrent et ce déclin est commun à l'ensemble des espèces. Dans ce contexte, le pôle MIAME a initié en 2019 le programme MigrenMer qui a permis la création d’une base de données unique compilant l’ensemble des données scientifiques et commerciales disponibles sur les amphihalins en mer. L’analyse de plus de 170 000 opérations de pêches révèle une faible occurrence des espèces avec des disparités interspécifiques marquées. Une nouvelle approche de modélisation adaptée aux espèces à occurrences rares a été développée pour prédire la distribution spatiale en mer de ces espèces à l’échelle des eaux de l’Atlantique Est et de la façade méditerranéenne. L'étude révèle que ces espèces se concentrent principalement le long des côtes. En moyenne, 55 % de leurs habitats principaux en mer sont situés dans des aires marines protégées (AMP) qui ont été spécifiquement désignées pour assurer leur protection. Ces résultats constituent des éléments d’aides à la décision précieux pour orienter la gestion des parcs naturels marins (PNM) et des sites Natura 2000. La mise en place de mesures de protection spécifiques dans ces zones pourrait efficacement contribuer à la préservation de ces espèces amphihalines durant leur phase marine.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 6443

Vues: 6443

Téléchargements

PDF: 89

PDF: 89

XML: 23

XML: 23