Les marais charentais face aux risques liés à la capacité de germination des jussies – Le défi des gestionnaires

La jussie rampante, plante aquatique invasive typique des eaux stagnantes, envahit les canaux des marais doux charentais. Pour y faire face, les gestionnaires mettent en place des programmes de régulation et recherchent des solutions d’élimination adaptées. Des expérimentations ont visé à mieux comprendre les risques de germination de la jussie rampante hors de l’eau ainsi que son potentiel de colonisation des habitats terrestres, tout en explorant des moyens de limiter ces menaces.

Introduction

Confluence entre terre et eau, les marais littoraux de l’estuaire de la Charente incarnent une identité culturelle et paysagère forte. Support pour l’agriculture, les activités de plein air ou l’ostréiculture, on leur prête plusieurs fonctions remarquables. Ils assurent un rôle de « tampon » hydraulique et de filtre épurateur, utile pour les activités sensibles en aval. Ils permettent de protéger les lieux habités lors des épisodes de submersion marine. Ils accueillent une biodiversité patrimoniale spécifique de ces zones humides. En parallèle, les espèces invasives comme la jussie rampante y sont particulièrement bien développées. Dès lors, comme s’en étonne Céline Curiol (Curiol, 2023), les humains doivent déployer « des efforts démesurés pour préserver les espèces patrimoniales, bien loin de la spontanéité supposée du sauvage ».

Que sont les jussies ?

La jussie rampante ou Ludwigia peploides est une plante aquatique amphibie d’eau douce. Elle ressemble à la seconde espèce de jussie, Ludwigia grandiflora, plus répandue sur le territoire métropolitain. On les nomme conjointement « les jussies » ou Ludwigia spp. dans la plupart des études (EPPO, 2011)

Les jussies dans les canaux de marais : les enjeux pour les gestionnaires

Des impacts qui justifient des programmes de régulation d’envergure et coûteux

Les gestionnaires justifient les actions de régulation des jussies au regard de leurs impacts sur les activités agricoles, de loisir et l’écosystème (Menozzi, 2010). Les couverts denses de Ludwigia spp. modifient les caractéristiques physiques des masses d'eau, ralentissent l'écoulement de l'eau, accélèrent la sédimentation et l’accumulation de litière (EPPO, 2011). Ils induisent également des modifications chimiques, du pH et de la concentration en oxygène, paramètres qui impactent la vie biologique (Dandelot et al., 2005).

Les deux espèces de jussies sont inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’union européenne et sont clairement réglementées par le code de l’environnement avec une interdiction d’introduction, de détention, de transport, d’utilisation ou de vente. La gestion des jussies représente 67 % du budget de 4,48 milliards d'euros consacré à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes en France (Charvolin et al., 2018). En action curative, on peut avoir recours à des techniques physiques, chimiques (interdites en France) et de biocontrôle. L’arrachage manuel permet une action plus spécifique et peut être réalisé dans des zones inaccessibles aux machines. Bien que peu adapté aux grandes surfaces, il semble être efficace pour conserver un contrôle des populations (Dutartre, 2002). C’est la méthode retenue par le syndicat mixte Charente Aval (SMCA) pour la gestion de Ludwigia peploides.

Le syndicat mixte Charente Aval (SMCA), créée en 2019, a pour mission la gestion des milieux aquatiques (compétence GEMAPI

Longtemps négligée, la gestion des déchets de plantes exotiques envahissantes consistait généralement en des dépôts sur des sites à proximité du lieu de régulation ou dans de rares cas à de l’épandage direct sur des parcelles agricoles de « terres hautes » (Dutartre, 2002). Aujourd’hui, en partenariat avec les associations syndicales autorisées (ASA) de marais, le SMCA pilote des campagnes d’arrachage de la jussie rampante dans les canaux principaux de son territoire. La stratégie pluriannuelle de régulation de la propagation des herbiers d’un linéaire de canaux commence par une opération de curage mécanisé des fossés envasés (année n -1). Elle se poursuit par une succession de campagnes annuelles d’arrachage manuel de fréquence et vitesses d’arrachage adaptées au taux de colonisation (succession de phases de restauration puis d’entretien). L’objectif est l’absence d’herbiers significatifs au mois d’octobre. Les jussies arrachées sont exportées vers des centres de compostage de déchets verts. Le budget alloué par le SMCA à l’ensemble de ces opérations en 2024 s’élevait à près de 360 000 € pour un contrôle de 230 km de canaux, soit 48 % des charges de fonctionnement à caractère général (budget primitif 2024-SMCA). Afin de réduire les coûts de transports et d’admission en centre de compostage (i.e. 45 €/T pour l’admission représentant environ 25 000 € sur une campagne), le gestionnaire souhaite savoir si d’autres voies d’élimination de la jussie rampante arrachée sont envisageables. Une élimination de la jussie arrachée par dépôt sur des parcelles agricoles est-elle par exemple possible ? Cette solution permettrait de limiter les coûts.

Prendre en compte le risque de développement de la forme terrestre de la jussie rampante dans les programmes de gestion

Réfléchir à d’autres voies d’élimination de la plante aquatique arrachée demande de bien appréhender l’ensemble des risques. Outre sa forme aquatique, on voit apparaître un morphe terrestre ou forme prairiale de la jussie depuis plusieurs années (Haury et al., 2014). Dans les secteurs où elle se développe, elle présente une tolérance importante aux conditions environnementales et les gestionnaires ont très peu de leviers pour éradiquer les herbiers bien implantés. La priorité est donc d’éviter que la jussie ne vienne coloniser les terres (Haury et Barloy, 2018). Cette invasion terrestre connue des scientifiques et de certains gestionnaires depuis plusieurs décennies, génère de nouveaux impacts notamment économiques en venant concurrencer la production fourragère des exploitations agricoles de zones humides (par exemple en Brière, sur la basse vallée du Don, le polder de Mazerolles, le Marais poitevin, mais aussi dans les Barthes de l’Adour). Le passage de la forme aquatique à la forme émergée s’effectue, soit par dispersion via la gestion de l’eau ou lors des inondations, sur les rives des canaux ou sur des prairies temporairement inondées, soit par l’épandage des produits de curage. Son aptitude à produire des racines est plus importante que pour le morphe aquatique (Billet et al., 2018). Ce morphe terrestre gagne ainsi en tolérance sur des milieux de prairies de marais soumises à des alternances de phases d’émersion et de submersion.

Une forme terrestre assez peu présente dans les marais charentais

Peu de travaux portent sur la forme terrestre de L. peploides (Haury et al., 2014 ; Thiébaut et al., 2021). Les travaux ont principalement porté sur des sols riches en humus ou tourbeux dans lesquels les teneurs en humidité restent élevées (Haury et al., 2014) et beaucoup moins sur les sols argileux des marais charentais. Ces derniers, avec des taux d’éléments fins (argile et limon fins) de l’ordre de 90 % sont soumis à des phénomènes de retrait, fracturation et tassement sous l’effet des cycles annuels d’humidification et dessiccation des sols. Ce sont d’anciens polders, isolés de la mer et du bassin versant par des digues. Le micro-relief des parcelles, de quelques dizaines de cm en marais plat jusqu’à 2 m dans les anciennes salines, génère des gradients d’hydromorphie, l’eau s’accumulant dans la moindre dépression. Les variations micro-topographiques sur une parcelle sont caractérisées par trois niveaux topographiques (replat, pente, baisse en marais plat ; bosse, bord de jas et jas en ancienne saline), correspondant à des gammes différentes de durée d’inondation annuelle (faible voire nulle pour les replats, plusieurs mois pour les baisses). Alors que L. grandiflora est largement observée sous forme terrestre dans d’autres marais de la façade atlantique, les observations de formes terrestres de L. peploides sont encore localisées et contenues dans les marais charentais. Ainsi, à ce jour, la jussie rampante ne concurrence pas les surfaces en herbe et donc la production fourragère pour les éleveurs des marais charentais. Cependant, dans une démarche préventive, le SMCA souhaite s'assurer que la gestion de la plante aquatique ne risque pas de favoriser une invasion terrestre indésirable.

Anticiper le risque de développement de jussie terrestre lié aux opérations de gestion de la jussie et des canaux dans les marais charentais

Aujourd’hui, le SMCA régule la jussie dans les canaux via les opérations d’arrachage manuel de la plante, ou dans le cadre des programmes de curage des canaux. Nous souhaitons savoir dans quelle mesure ces interventions sont susceptibles d’engendrer de nouveaux risques d’invasion de jussie sous forme terrestre.

Pour mieux comprendre les risques d’invasion, il est nécessaire d’approfondir nos connaissances sur les mécanismes d'adaptation et les stratégies de croissance de la jussie face aux contraintes environnementales. Nous nous intéressons ici à un aspect du sujet assez peu documenté : le risque d’invasion du morphe terrestre de L. peploides par reproduction sexuée (germination) dans les sols argileux des marais charentais. La jussie peut-elle germer sur ces sols particuliers ? La jussie peut-elle germer sur les boues de curage épandues ?

Pour répondre à ces questions, nous avons conduit des expériences en conditions contrôlées de laboratoire (chambre climatique) pour enrichir notre connaissance sur la capacité optimale de germination des différentes populations de jussies. En parallèle, nous avons construit un jardin expérimental au sein de l’unité expérimentale INRAE à Saint-Laurent-de-la-Prée, au cœur des marais charentais, pour tester plusieurs scénarii de germination de L. peploides sur des sols de marais. Il s’agit d’explorer l’effet du type de sol et de sa teneur en eau sur la capacité de germination de la jussie et de voir si un semis des boues de curage peut limiter le développement de la jussie.

Un jardin expérimental pour appréhender les risques liés à la germination de la jussie rampante

Tester la capacité de germination et de développement de Ludwigia peploides sur des sols agricoles des marais charentais

L’expérimentation s’est déroulée sur les deux années 2022 et 2023. Nous avons tout d’abord prélevé des capsules de plusieurs populations de L. peploides des marais charentais pour savoir si elles étaient fertiles. Leur capacité de germination a été étudiée en chambre climatique à deux températures 23 °C et 27 °C. Les taux de germination observés sont très variables et se situent entre 5 % et 97 %. Les graines de jussie des marais charentais sont fertiles avec un effet « site » déjà mis en évidence (Dutartre, 2007 ; Gillard et al., 2017). Ces résultats ont montré les capacités de germination et le risque de reproduction sexuée des populations de L. peploides des marais charentais.

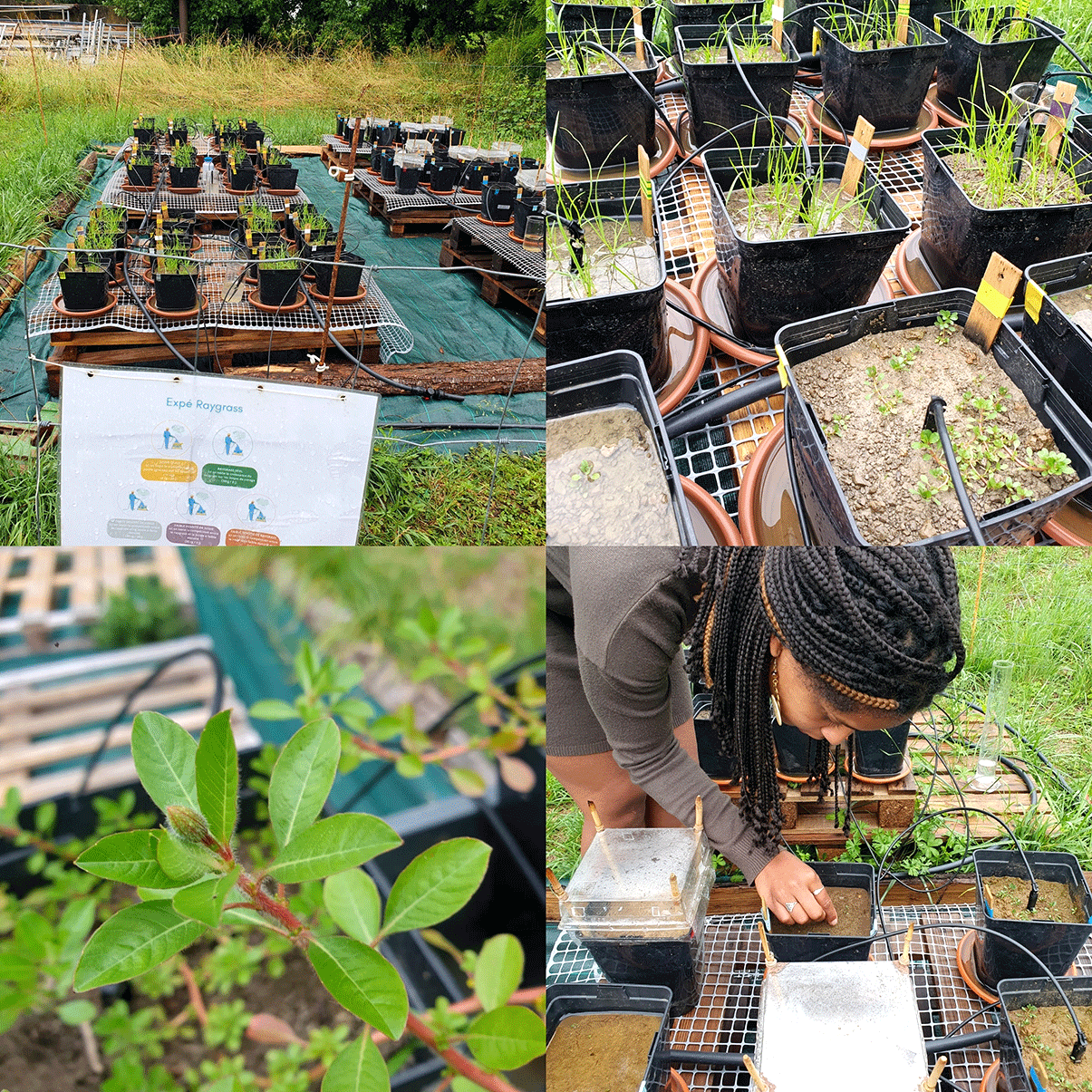

Dans un second temps, nous avons construit un jardin expérimental (photo 1). Deux sols ont été prélevés sur la commune de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime) ; le premier en marais (site M) et le second sur des terres de coteaux (site G) avec des taux d’argile et limon fins de 90 % pour M versus 44 % pour G et des niveaux de fertilité normaux (rapport C/N de 8,5 et 9,5). Sur chaque sol, des graines de L. peploides ont été déposées. En 2022, les sols du jardin expérimental ont été arrosés. En 2023, le même dispositif a été reconduit en simulant trois saisons climatiques différentes afin de tester le rôle de l’humidité. Trois modalités ont été testées : humidité à saturation, humidité uniquement liée aux apports par les précipitations, pas d’apport d’eau (sols maintenus secs).

Photo 1. Mise en place du jardin expérimental sur l’unité expérimentale INRAE à Saint-Laurent-de-la-Prée.

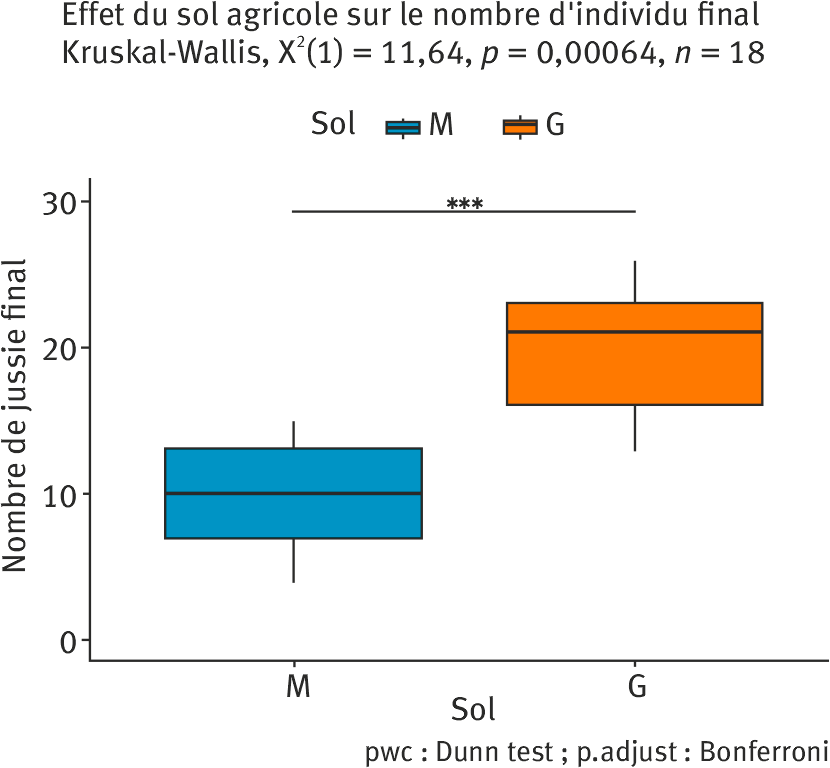

Nous avons pu mettre en évidence que sur un sol nu, en conditions favorables de température et d’humidité, la jussie germe, se développe et fructifie. (i.e. avec une température moyenne de 20 °C et une humidité maintenue à saturation (40 %) pendant les 2,5 mois d’expérimentation). Nous observons un effet du type de sol sur les taux de germination de la jussie avec des germinations significativement plus importantes sur les terres de coteaux (site G) que sur les terres plus argileuses des marais (site M) (figure 1). Si l’apport d’eau est un facteur prépondérant pour la germination et le développement de la jussie, les pluies du mois de juin 2023 (141mm à la station climatique INRAE de Saint-Laurent-de-la-Prée) ont rendu possibles des germinations significativement différentes des pots restés secs. Les jussies présentes dans les boues de curage des canaux peuvent-elles germer une fois la vase épandue dans les champs ? Peuvent-elles être concurrencées par un ensemencement des boues ?

Technique d’entretien courante des marais, le curage des canaux s’accompagne d’un épandage des boues de curage sur les parcelles agricoles adjacentes. Nous avons prélevé des boues épandues en 2022. Il a fallu, dans une première étape, déterminer si les boues de curage contenaient des graines de jussie capables de germer, puis de voir dans une seconde étape si un semis de ray-grass anglais (RGA) sur les boues épandues permettait de limiter la germination et la croissance de la jussie.

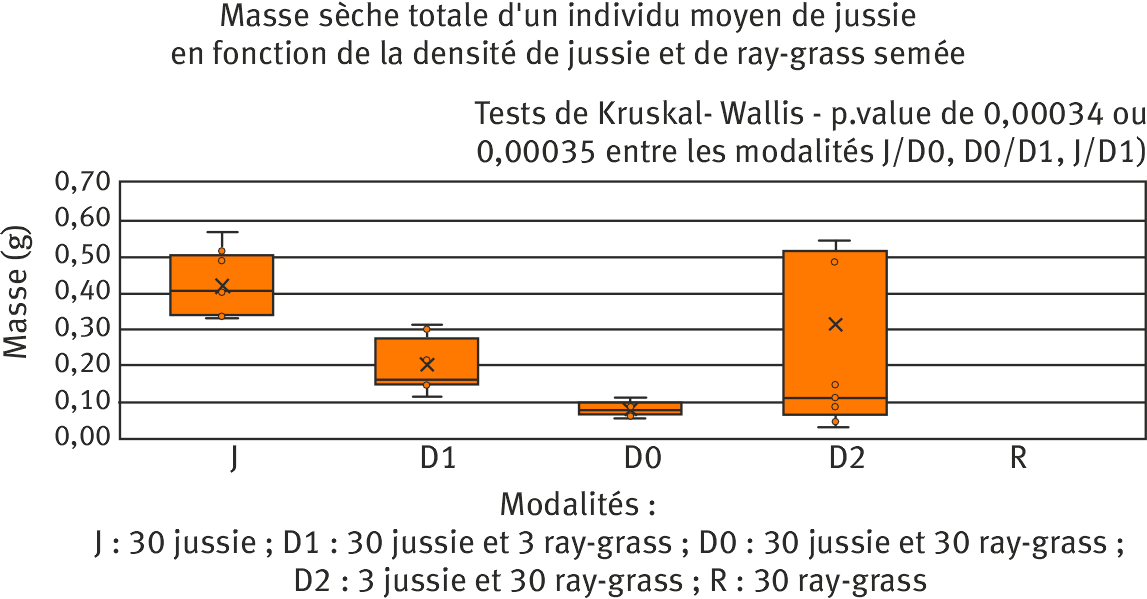

Des tests préalables ont consisté à mettre à germer des échantillons prélevés dans les boues. L’observation de ces échantillons, soumis aux conditions extérieures du site, a confirmé la présence de graines de jussie capables de germer dans les boues de curage épandues sur les terres agricoles. Les échantillons de boues ont été stérilisés pour maitriser les paramètres expérimentaux. Des graines de jussie et de RGA ont ensuite été semées à des densités différentes. Nous avons montré qu’en présence de RGA, même en faible densité, la jussie montre un plus faible développement. Nous avons mis en évidence que la masse médiane d’un individu de jussie diminue quand la densité de semis de RGA augmente (figure 2). Nous avons montré qu’à faible densité (2 kg/ha), le RGA se développe davantage en montrant une masse par individu significativement supérieure aux échantillons où il est semé à des doses courantes pour les exploitations agricoles (20 kg/ha) (i.e. la médiane pour la masse d’un individu de RGA semé à 2kg/ha est de de 1,83 g, alors qu’elle se situe entre 0,30 et 0,37 g dans les situations où le RGA est semé à 20 kg/ha avec des densités de jussie différentes). Cet effet couvrant du RGA confirme le fait que, même à faible densité, il est capable de limiter le développement de la jussie.

Conclusion

Des précautions à adopter dans les programmes de régulation de la jussie dans les canaux

Même si aujourd’hui le morphe terrestre de la jussie rampante est peu présent sur les sols des marais charentais, les expérimentations menées montrent que le risque de reprise de jussie terrestre existe, que l’on épande des jussies arrachées sur sols de culture ou que l’on épande des boues de curage de canaux en bord de champs. L. peploides, présente majoritairement dans les marais charentais, combine reproduction sexuée et asexuée et dispose donc d’un potentiel d’adaptation important (Grewell et al., 2019). Les populations de L. peploides prélevées dans les marais charentais sont capables de germer sur les terres agricoles argileuses ou sur les boues de curage des canaux.

Pour le gestionnaire, il convient de prendre en compte cette capacité de germination en éliminant la biomasse avant le développement des fruits (Gillard et al., 2020). Il faut également éviter de déposer les jussies arrachées ou les boues de curage sur les parties basses des parcelles de marais soumises à des inondations fréquentes ou avec un niveau d’hygrométrie important (les baisses et les pentes des parcelles).

Nous avons également montré qu’ensemencer les boues de curage avec un couvert de type ray-grass anglais permet de contenir le développement de la jussie terrestre sur les boues de curage. Il sera intéressant de conduire des observations « grandeur nature » en parcelles agricoles pour confirmer/invalider l’efficacité de cette préconisation.

Le « risque jussie terrestre » : un facteur supplémentaire dans la définition des règles partagées de gestion des niveaux d’eau

Si l’action du gestionnaire peut générer des risques d’invasion terrestre de la jussie liés aux programmes de régulation de l’espèce, ce risque est également étroitement dépendant des règles générales de gestion des niveaux d’eau dans les canaux et sur les parcelles de marais. Éviter la colonisation par la jussie terrestre demande à limiter la submersion des zones saines à partir des canaux colonisés (Haury et Barloy, 2018). Pour autant, le maintien en eau des baisses et l’inondation temporaire des prairies sont nécessaires pour accueillir des espèces emblématiques des marais comme l’avifaune nicheuse et, de façon plus large, pour assurer un bon état de conservation des habitats naturels et des espèces (SDAGE

Ce projet de recherche-action en partenariat (Liu, 1992) associe les équipes de l’unité expérimentale INRAE de Saint-Laurent-de-la-Prée, du laboratoire ECOBIO de l’université de Rennes et du syndicat mixte Charente Aval (SMCA). L’unité expérimentale de Saint-Laurent-de-la-Prée conduit une expérimentation système autour de la transition agroécologique en marais. De par son ancrage physique dans le territoire des marais littoraux charentais, la ferme expérimentale de 160 ha en polyculture-élevage est confrontée aux mêmes problématiques que les acteurs locaux. Elle interagit avec son territoire, que cela soit dans les relations technico-commerciales de la ferme ou dans les instances de concertation locales pilotées par les collectivités compétentes en matière de gestion de l’eau et des milieux. Initié par un questionnement de la collectivité gestionnaire des milieux aquatiques, ce projet autour des risques d’invasion des jussies terrestres s’est construit en interaction entre partenaires de la recherche et partenaires publics, lors de la définition de la question puis tout au long de la rédaction du protocole expérimental. Au cours de ce processus, l’unité expérimentale a adopté un rôle original d’interface et de négociation entre le partenaire académique (ici, l’université de Rennes) souhaitant explorer et valoriser des résultats scientifiquement éprouvés et le partenaire public souhaitant disposer de résultats actionnables pour sa gestion. Le jardin expérimental a été construit comme un compromis ; en conditions semi-contrôlées, il permettait de maîtriser un ensemble de paramètres tout en essayant de les adapter aux conditions réelles pour satisfaire le double objectif de la recherche et du gestionnaire.

Des échanges ont été organisés lors de comités techniques de terrain avec les gestionnaires et agriculteurs afin de confronter les points de vue et les stratégies de gestion, éclairées par les expérimentations conduites. L’unité expérimentale se pose comme un lieu de production de connaissances, un lieu privilégié d’interaction entre science et société (Cardona et Mignolet, 2021), basé sur sa capacité à coconstruire des expérimentations, comprendre et traduire les enjeux du gestionnaire pour la recherche et réciproquement.

- Regarder « Vivre avec la jussie dans les marais charentais » : https://youtu.be/b2--mPWRi7Y?si=3hsvRVq0DeUPiRef

- Centre de ressources Espèces Exotiques Envahissantes. Ludwigia peploides : https://base-information-especes-introduites.fr/espece/ludwigia-peploides/

- Cardona, A., & Mignolet, C. (2021). Un réseau pour accompagner l’innovation ouverte dans les installations et unités expérimentales INRAE. NOV'AE, Numéro spécial, 142–145. https://doi.org/10.17180/novae-2022-NS01-art12

- Haury, J., & Barloy, J. (2018). Jussies en forme terrestre : De la biologie et la génétique à la gestion. Compréhension des adaptations des formes terrestres de jussies dans les prairies inondables : De la biologie des populations et de leur adaptation génétique à l’évaluation de l’impact sur la biodiversité floristique et à l’expérimentation agronomique pour la restauration prairiale. Implications pour l’agriculture de marais sur la façade atlantique. Rapport final ONEMA (2014–2017). https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/07/2018_jussies-terrestres-synthese-agrocampus.pdf

- Sarat, E. (Coord.) (2022). Accompagner le traitement des déchets de plantes exotiques envahissantes issus d’interventions de gestion. https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2022/03/accompagner-traitement-dechets-eee_vfinale.pdf

Remerciements

Ce projet s’intègre dans un partenariat de recherche entre le syndicat mixte Charente Aval, INRAE et l’université de Rennes, avec le soutien du conseil départemental de la Charente-Maritime. Il a été réalisé sous couvert d’une autorisation préfectorale relative aux espèces exotiques envahissantes

Merci au président du syndicat mixte Charente Aval (SMCA), Alain Burnet, pour avoir formulé ses enjeux et confié le projet aux équipes de recherche INRAE ; merci aux équipes du SMCA et de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, Cécile Pouget et Léna Rabin pour avoir coconstruit ce protocole de recherche.

Merci à Dominique Vechambre, agriculteur sur Saint- Hippolyte (Charente-Maritime), pour avoir témoigné dans la capsule vidéo associée au projet.

Merci aux étudiants ayant contribué à la réalisation de ces expérimentations, Éloïse Charvet en première année de master « Sciences pour l’environnement » à La Rochelle Université, Hugo White en première année de master IMABEE (International master in biodiversity, ecology and evolution), université de Rennes.

Notes

- 1. EPPO : European and Mediterranean Plant Protection.

- 2. GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

- 3. SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

- 4. EPTB : établissement public territorial de bassin.

Références

- Billet, K., Genitoni, J., Bozec, M. M., Renault, D., & Barloy, D. D. (2018). Aquatic and terrestrial morphotypes of the aquatic invasive plant, Ludwigia grandiflora, show distinct morphological and metabolomic responses. Ecology and Evolution, 8(5), 2568–2579. doi:10.1002/ece3.3848

- Cardona, A., & Mignolet, C. (2021). Un réseau pour accompagner l’innovation ouverte dans les installations et unités expérimentales INRAE. NOV'AE, Numéro spécial, 142–145. doi:10.17180/novae-2022-NS01-art12

- Charvolin, F., Grillas, P., Marion, L., Millon, A., Moutou, F., Tancoigne, E., & Treillard, A., (2018). Les espèces exotiques envahissantes et leur gestion. Rapport LPO, Conseil scientifique et technique. https://www.researchgate.net/publication/338584104_Les_especes_exotiques_envahissantes_et_leur_gestion#pf24

- Curiol, C. (2023). Invasives ou L'épreuve d'une réserve naturelle. Actes Sud, 288 p.

- Dandelot, S., Verlaque, R., Dutartre, A., & Cazaubon, A. (2005). Ecological, dynamic and taxonomic problems due to Ludwigia (Onagraceae) in France. Hydrobiologia, 551, 131–136. doi:10.1007/s10750-005-4455-0

- Dutartre, A. (2002). Panorama des modes de gestion des plantes aquatiques : nuisances, usages, techniques et risques induits. Ingénieries eau-agriculture-territoires, 30, 29–42. https://revue-set.fr/article/view/5934

- Dutartre, A. (coord.), Haury, J., Dandelot, S., Coudreuse, J., Ruaux, B., Lambert, E., Le Goffe, P., Menozzi, M.-J., & Cazaubon, A. (2007). Les jussies : caractérisation des relations entre sites, populations et activités humaines. Implications pour la gestion. Rapport final – Programme de recherche Invasions biologiques 2003-2006. Cemagref REBX Bordeaux & ministère chargé de l’écologie, 87 p. + annexes. https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2023/07/JUSSIE-INVABIO-RAPPORT-FINAL.pdf

- EPPO. (2011). Pest risk analysis for Ludwigia grandiflora. European and Mediterranean Plant Protection Organization. 11-16827. https://www.codeplantesenvahissantes.fr/fileadmin/PEE_Ressources/RTE/RE_1143_Ludwigia_grandiflora.pdf

- EPTB Charente. (2023). Plan d'adaptation au changement climatique du bassin du fleuve Charente. Bassin du fleuve Charente 2050. Établissement Public Territorial de Bassin Charente. http://www.fleuve-charente.net/wp-content/files/Charente2050/PA_Charente2050_06012023.pdf

- Gillard, M., Grewell, B. J., Deleu, C., & Thiébaut, G. (2017). Climate warming and water primroses: Germination responses of populations from two invaded ranges. Aquatic Botany, 136, 155–163. doi:10.3389/fpls.2017.01677

- Gillard, M., Drenovsky, R. E., Thiébaut, G., Tarayre, M., Futrell, C. J., & Grewell, B. J. (2020). Seed source regions drive fitness differences in invasive macrophytes. Journal of American Botany, 107(5), 749–760. doi:10.1002/ajb2.1475

- Grewell, B. J., Gillard, M. B., Futrell, C. J., & Castillo, J. M. (2019). Seedling emergence from seed banks in Ludwigia hexapetala-invaded wetlands: Implications for restoration. Plants, 8(11), 451. doi:10.3390/plants8110451

- Haury, J., Druel, A., Cabral, T., Paulet, Y., Bozec, M., & Coudreuse, J. (2014). Which adaptations of some invasive Ludwigia spp. (Rosidae, Onagraceae) populations occur in contrasting hydrological conditions in Western France? Hydrobiologia, 737, 45-56. https://doi.org/110.1007/s10750-014-1815-7

- Haury, J., & Barloy, J. (2018). Jussies en forme terrestre : De la biologie et la génétique à la gestion. Compréhension des adaptations des formes terrestres de jussies dans les prairies inondables : De la biologie des populations et de leur adaptation génétique à l’évaluation de l’impact sur la biodiversité floristique et à l’expérimentation agronomique pour la restauration prairiale. Implications pour l’agriculture de marais sur la façade atlantique. Rapport final ONEMA (2014–2017). https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/07/2018_jussies-terrestres-synthese-agrocampus.pdf

- Lambert, E., Dutartre, A., Coudreuse, J., & Haury, J. (2010). Relationships between the biomass production of invasive Ludwigia species and physical properties of habitats in France. Hydrobiologia, 656, 173–186. doi:110.1007/s10750-010-0440-3

- Liu, M. (1992). Numéro spécial : La Recherche-Action. Revue Internationale de Systémique, 6(4), Paris, Dunod. http://www.res-systemica.org/ris/vol-06/vol06-num-04/ris-vol06-num04-p293-311.pdf

- Menozzi, M. J. (2010). Comment catégoriser les espèces exotiques envahissantes. Études rurales, 185. doi:10.4000/etudesrurales.9043

- Ruaux, B., Greulich, S., Haury, J., & Berton, J.-P. (2009). Sexual reproduction of two alien invasive Ludwigia (Onagraceae) on the middle Loire River, France. Aquatic Botany, 90(2), 143–148. doi:10.1016/j.aquabot.2008.08.003

- Thiébaut, G., Tarayre, M., Jambon, O., Bris, N. L., Colinet, H., & Renault, D. (2021). Variation of thermal plasticity for functional traits between populations of an invasive aquatic plant from two climatic regions. Hydrobiologia, 848, 2077–2091. doi:10.1007/s10750-020-04452-2

- Thouvenot, L., Puech, C., Martinez, L., Haury, J., & Thiébaut, G. (2013). Strategies of the invasive macrophyte Ludwigia grandiflora in its introduced range: Competition, facilitation, or coexistence with native and exotic species? Aquatic Botany, 107, 8–13. doi:110.1016/j.aquabot.2013.01.003

Résumé

Les marais littoraux argileux de l’estuaire de la Charente, zones de transition entre terre et eau, abritent une riche biodiversité patrimoniale mais sont également colonisés par des espèces invasives comme la jussie rampante (Ludwigia peploides). Cette plante modifie le fonctionnement hydraulique des canaux, perturbe les écosystèmes et impacte des activités comme l’agriculture. Des programmes de régulation coûteux sont mis en place, associant opérations de curage et arrachage manuel de la plante. Dans d’autres marais tourbeux de la façade atlantique, la jussie se développe également sur les prairies humides. Des expérimentations menées par INRAE, en partenariat avec le syndicat mixte Charente Aval et l’université de Rennes, ont montré que la jussie pouvait germer à la fois sur les sols argileux de ces marais ainsi que sur les boues de curage, confirmant le risque d’invasion terrestre. Toutefois, certaines pratiques, comme la mise en place d’un couvert végétal avec du ray-grass semé, semblent prometteuses pour limiter cette propagation. Pour les gestionnaires des marais, ce risque doit être pris en compte dans l’élaboration des plans de gestion, en particulier dans un contexte de tensions croissantes liées au changement climatique, où il faut concilier les différents usages.

Statistiques de l'article

Vues: 7224

Vues: 7224

Téléchargements

PDF: 169

PDF: 169

XML: 32

XML: 32