Les fascines d'hélophytes : une solution durable pour stabiliser les berges et préserver la biodiversité

Dans un contexte de dégradation des berges liée aux pressions anthropiques, les techniques de génie végétal constituent des réponses pertinentes alliant efficacité technique et respect des écosystèmes. Les fascines d’hélophytes s’inscrivent dans cette logique en proposant une solution fondée sur la nature, adaptée aux milieux calmes, pour stabiliser les berges tout en favorisant la biodiversité. Cet article présente les principes de mise en œuvre, les matériaux utilisés et les bénéfices attendus de cette technique, en vue d’en faciliter l’intégration dans les projets de restauration écologique.

Introduction

Les berges des cours d’eau jouent un rôle écologique central en tant qu’interface entre milieux terrestres et aquatiques, accueillant une biodiversité remarquable. Les ripisylves qui les constituent assurent des fonctions clés : stabilisation des sols, épuration des eaux, régulation thermique des milieux aquatiques, atténuation des crues, fourniture d’habitats variés et maintien de la continuité écologique au sein des corridors rivulaires (Gregory et al., 1991 ; Naiman et Décamps, 1997).

Cependant, ces milieux sont aujourd’hui fortement menacés par les pressions anthropiques : rectification et canalisation des cours d’eau, artificialisation des berges, fragmentation des habitats, pollution, surexploitation des zones riveraines ou encore surfréquentation (Wohl, 2018). Ces interventions altèrent la dynamique morphologique et hydrologique des systèmes fluviaux, entravent les processus naturels de régénération et compromettent la survie de nombreuses espèces inféodées aux milieux humides. En 2019, en France hexagonale, parmi les 10 714 cours d’eau du territoire, seulement 43,8 % sont considérés comme en bon état chimique et 43,3 % en bon état écologique (Eaufrance, 2019).

Dans ce contexte, le génie végétal – une approche centrée sur l’utilisation de la végétation vivante et des processus biologiques pour restaurer et stabiliser les berges – s’impose comme une solution fondée sur la nature (SfN) particulièrement pertinente (Fernandes et Guiomar, 2018). S’inspirant des dynamiques naturelles, en utilisant le pouvoir fixateur des plantes et leurs effets sur l’hydraulique locale, ces techniques visent à réconcilier les enjeux de protection contre l’érosion avec ceux de la conservation des milieux aquatiques et de leur biodiversité (UICN, 2016)

Le génie végétal offre une palette de techniques aux caractéristiques variées, dont le choix dépend des objectifs du projet et des conditions locales : nature du substrat, niveau d’énergie hydraulique, ensoleillement, humidité du sol, etc. (Lachat, 1994). Les structures végétalisées renforcées (comme les caissons, ou fascines de ligneux) sont souvent privilégiées dans des contextes à dynamique fluviale modérée à forte. À l’inverse, dans les milieux à faible énergie, les fascines ou banquettes d’hélophytes constituent une solution originale.

Les fascines d’hélophytes reposent sur l’utilisation de plantes semi-aquatiques, les hélophytes, capables de croître avec leurs parties inférieures immergées et leurs organes aériens émergents. Ces espèces – telles que Phragmites australis (roseau commun), Iris pseudacorus (iris des marais), Typha latifolia (massette), ou encore diverses espèces de carex (Carex spp.), joncs (Juncus spp.), ou salicaires (Lythrum salicaria) – possèdent un développement végétatif vigoureux et des systèmes racinaires denses et fibreux. Ces caractéristiques leur confèrent une grande capacité de fixation des sédiments tout en favorisant une forte diversité fonctionnelle et faunistique (Adamson, 1939 ; Arrigoni, 1996 ; Adam et al., 2008).

Malgré leur potentiel avéré, ces structures sont encore peu mises en œuvre, en raison d’un déficit de retour d’expérience, d’un manque de prescription technique normalisée et parfois d’une sous-estimation de leur efficacité dans les contextes adaptés.

L’objectif de cette note est donc de présenter les fascines d’hélophytes comme une méthode efficace, durable et écologiquement intégrée pour la stabilisation du pied de berge dans certains types de milieux à faible énergie. Elle vise à expliciter les principes de cette technique, ses conditions d’application, ses atouts, ses limites, ainsi que les recommandations pratiques permettant d’en assurer le bon fonctionnement.

Mise en œuvre des fascines d’hélophytes

Principe et définition

Les fascines d’hélophytes sont des ouvrages végétalisés implantés en pied de berge, conçus pour stabiliser les berges tout en favorisant la biodiversité rivulaire. Elles reposent sur l’utilisation de boudins en géotextile biodégradable, préfabriqués ou confectionnés directement sur site. Ces boudins sont remplis de matériaux granulaires, de nature minérale (graviers, sable) et organique (terre végétale, compost, fibres), dans lesquels sont insérées des mottes d’hélophytes.

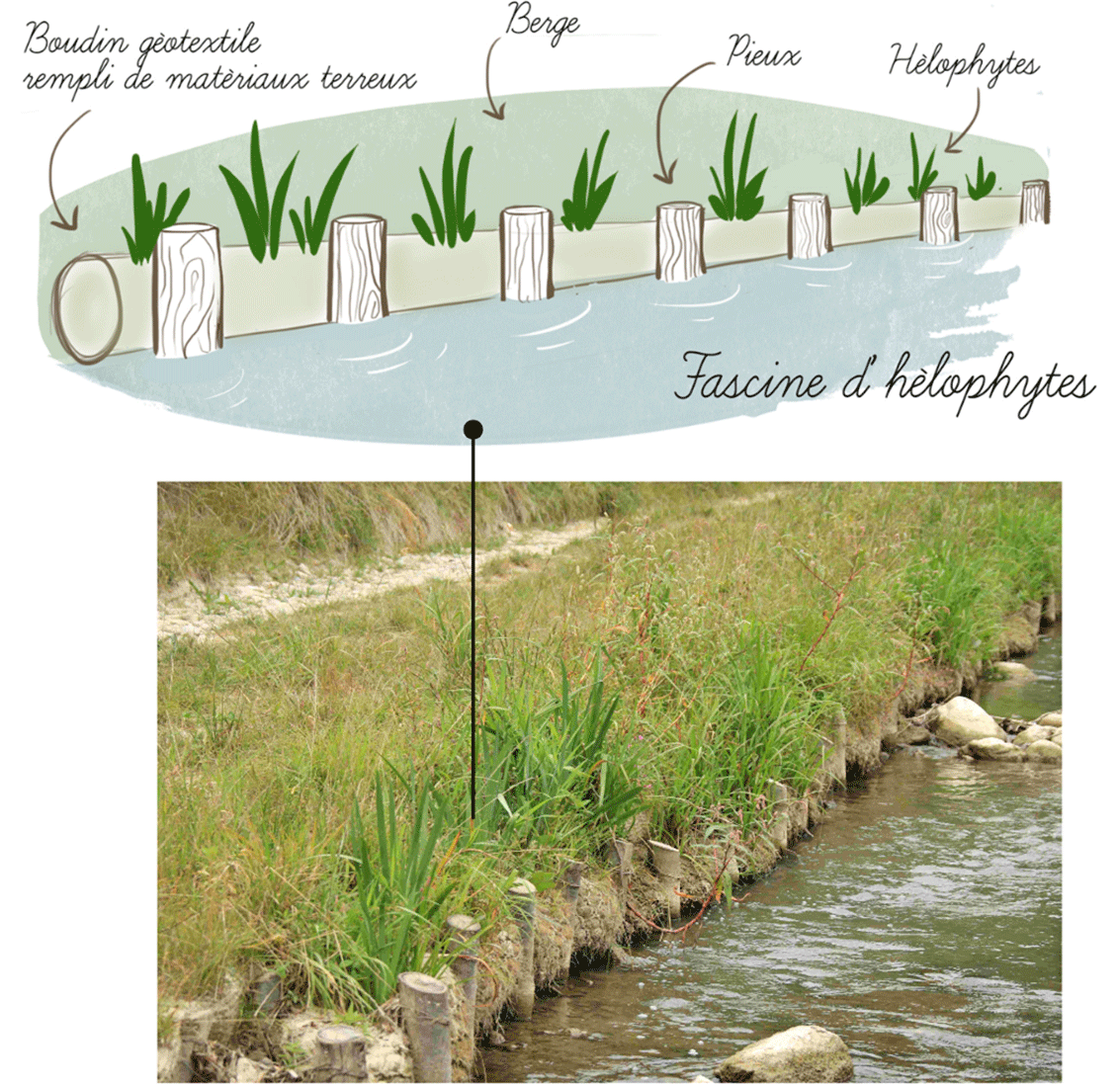

Une fois mis en place, les boudins végétalisés sont fixés au substrat à l’aide de pieux en bois, assurant leur stabilité face aux sollicitations hydrauliques faibles à modérées (figure 1). Les pieux peuvent former une rangée devant le boudin ou à travers celui-ci selon la variante. Cette technique repose sur une double stratégie : une stabilisation immédiate offerte par la structure du boudin et son lestage, et une consolidation progressive grâce au développement racinaire des hélophytes, dont les systèmes denses et fibreux contribuent à l’ancrage des sédiments et à la cohésion des matériaux de berge.

Les fascines d’hélophytes créent ainsi une couverture végétale dense et souple en pied de berge, capable de dissiper l’énergie de l’eau, de filtrer les particules fines, et de fournir des habitats pour de nombreuses espèces aquatiques et amphibies. Leur mise en œuvre s’inscrit pleinement dans les principes du génie végétal, en mobilisant des processus écologiques pour répondre à des enjeux de protection contre l’érosion.

Comme pour d’autres ouvrages de stabilisation, les fascines d’hélophytes sont rarement utilisées seules. Elles sont généralement associées à d’autres techniques végétales sur le haut de berge ou le talus (plantations d’arbustes, semis, tressage de ligneux), afin de garantir une cohésion verticale de l’ensemble de la berge et d’assurer une restauration complète des fonctions écologiques et mécaniques du système rivulaire.

Figure 1. La fascine d’hélophytes et ses composants.

Contexte d’utilisation

Les fascines d’hélophytes sont particulièrement adaptées à la revégétalisation et à la stabilisation des pieds de berge dans des eaux calmes, telles que les lacs, canaux, étangs, bras-morts ou les zones lentiques des grands cours d’eau, mais aussi dans certains types de cours d’eau à faible énergie (Adam et al., 2008). Avec la banquette d’hélophytes (variante plus structurée de la plantation d’hélophytes simple), la fascine constitue la technique à base d’hélophytes la plus efficace contre les glissements superficiels et les sapements, ainsi que contre un batillage modéré, qu’il soit dû à la navigation sur de petits canaux ou au clapotis des vagues causé par le vent sur des plans d’eau. Cette technique s’avère particulièrement efficace dans les zones présentant des irrégularités, comme la présence de souches ou de canalisations, puisqu’elle s’ajuste à ces contraintes sans nécessiter de modifications importantes du site et s’adapte à la courbure naturelle de la berge.

Matériaux et technique de mise en œuvre

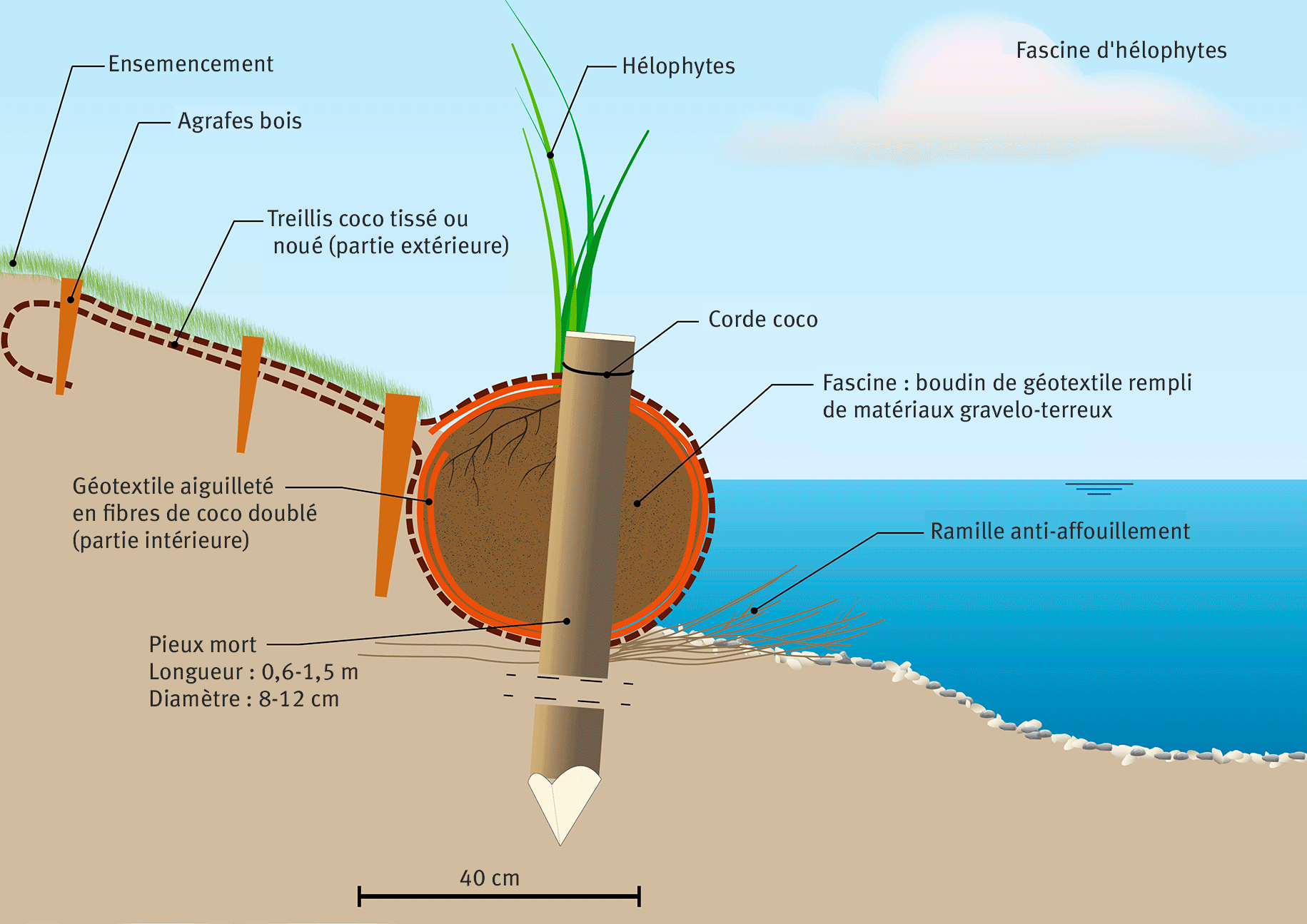

Les matériaux nécessaires pour réaliser une fascine d’hélophytes sont les suivants (figure 2) (Schiechtl et Stern, 1997 ; Eubanks et Meadows, 2002) :

– boudin de géotextile : préfabriqué ou fabriqué sur site, à base de géotextiles biodégradables. Cela comprend un géotextile aiguilleté (largeur ≥ 2,2 m, densité ≥ 1 000 g/m²) et un géotextile tissé ou noué (largeur ≥ 2 m, densité minimale 740 g/m²). Le boudin est rempli de matériaux gravelo-terreux ;

- système de fermeture et maintien : des pieux morts (diamètre de 8-12 cm, longueur ≥ 200 cm) et une corde naturelle (par exemple, en coco) ;

- agrafes

2 : la taille dépend du chantier. Permet d’assurer la fixation du géotextile ; - mottes d’hélophytes : prévoir environ trois à six plants par mètre linéaire pour une couverture végétale efficace ;

- ramilles anti-affouillement (optionnel) : des branches non susceptibles de rejeter, placées perpendiculairement au courant, sous la fascine, pour limiter l’érosion en attendant le développement des racines. Compter environ quarante ramilles par mètre linéaire.

Le site doit être ensoleillé et le choix des hélophytes doit tenir compte des conditions locales (sol, température…) et des espèces naturellement présentes sur le site, pour s’inspirer des modèles naturels, assurer la pérennité de l’ouvrage et limiter les risques liés à l’introduction de souches inadaptées ou exogènes. La sélection d’espèces locales pourra s’appuyer sur la marque « Végétal Local », qui garantit une provenance régionale des végétaux et favorise l’utilisation de plantes adaptées aux conditions écologiques spécifiques du territoire (Huc et al., 2023). Il est recommandé de vérifier la disponibilité des espèces auprès de pépinières spécialisées ou de prévoir un contrat de culture à l’avance, et de prévoir au moins huit espèces différentes pour garantir une biodiversité suffisante (Adam et al., 2008). Des prélèvements peuvent également être faits sur site ou à proximité sur le bassin versant, en tenant compte de la taille des populations locales et de l’impact des prélèvements sur le milieu.

Le boudin de géotextile peut être confectionné directement sur place ou utilisé sous forme préfabriquée, parfois préplanté d’hélophytes. Cette seconde option peut être envisagée dans des contextes très spécifiques, où les conditions d’implantation sont particulièrement homogènes. Elle permet un gain de temps sur le terrain, mais engendre un coût plus élevé. L’utilisation de boudins préfabriqués et/ou préplantés doit toutefois être envisagée avec précaution dans une logique d’écoconception. Il est essentiel de s’assurer de l’origine et de la nature des matériaux utilisés, en particulier le type de géotextile et son impact environnemental ainsi que de la provenance des végétaux. Une sélection d’espèces trop standardisée pourrait en effet entraîner une uniformisation de la flore, réduisant la diversité végétale locale et contribuant à la banalisation des écosystèmes rivulaires.

En ce qui concerne la mise en place de la fascine d’hélophytes, une petite plate-forme en pied de berge d’une profondeur et largeur de 40 à 50 cm doit être créée pour y poser le boudin. Cela permet d’améliorer la stabilité et l’ancrage de l’ouvrage (Schiechtl et Stern, 1997). La position du boudin doit être soigneusement ajustée en fonction du niveau moyen annuel de l’eau et de ses variations, de manière à ce qu’environ un tiers de la structure reste hors de l’eau, avec un dépassement de 5 à 10 cm au-dessus du niveau de l’eau une fois les travaux terminés (Schiechtl et Stern, 1997). Toutefois, la méthode la plus fiable reste l’observation des modèles naturels, en s’appuyant sur la hauteur des hélophytes présents à proximité du site d’intervention. Pour une mise en œuvre détaillée de ces techniques, des guides spécialisés sont disponibles en ligne (par exemple : Didier et al., 2025).

Résultats et avantages

Effets sur la stabilisation des berges

Le rôle stabilisateur de la fascine d’hélophytes sur les berges s’effectue via une combinaison de mécanismes physiques et biologiques. Initialement, le boudin de géotextile biodégradable offre une barrière mécanique contre l’érosion, les effets du batillage et les courants. Progressivement, les hélophytes insérées dans la structure prennent le relais : leurs tiges souples dissipent l’énergie de l’eau, tandis que leurs racines développent un réseau dense et ramifié qui ancre solidement et profondément le substrat.

Leur mise en place assure une protection immédiate contre l’érosion dès leur installation et la résistance de l’ouvrage augmente avec le temps grâce au développement des végétaux, selon le principe général des techniques vivantes. La résistance de la fascine d’hélophytes est de 30 N/m2 à la pose et 60 N/m2 après trois à quatre saisons de végétation (Schiechtl et Stern, 1997).

Bénéfices écologiques

Outre les avantages généraux typiques liés à la protection et la stabilisation des berges des ouvrages de génie végétal, les fascines d’hélophytes présentent également des intérêts écologiques spécifiques qui en font une solution attrayante pour la stabilisation des berges. Les fascines d’hélophytes se distinguent par leur souplesse et leur efficacité immédiate, par rapport à un simple bouturage, offrant une structure adaptable et une surface rugueuse favorisant une sédimentation importante. Les hélophytes qui les composent montrent une grande adaptabilité aux fluctuations des niveaux d’eau, ce qui renforce leur résilience dans des milieux dynamiques (Eubanks et Meadows, 2002). Les fascines d’hélophytes contribuent également à diversifier les structures végétales en berge, en trouvant leur place sur les tronçons les moins exposés aux contraintes tractrices. Elles peuvent ainsi être utilisées en complément d’autres structures ligneuses, notamment les fascines de saules. En effet, l’usage exclusif de ces dernières sur de longs tronçons tend à enfermer et banaliser les cours d’eau de faible gabarit, voire à accentuer un effet de chenalisation. L’intégration des fascines d’hélophytes favorise au contraire une plus grande hétérogénéité des habitats, soutenant la colonisation naturelle et l’établissement progressif d’une végétation rivulaire diversifiée.

Bénéfices économiques

L’implantation de fascines d’hélophytes est souvent moins coûteuse que d’autres techniques plus lourdes, comme l’enrochement en pied de berge, ce qui constitue un avantage économique significatif. Le coût se situe généralement entre 50 et 100 euros HT par mètre linéaire. Par ailleurs, ces structures nécessitent peu, voire aucun entretien, ce qui les rend particulièrement attractives et économiques à long terme.

En comparaison à des techniques plus basiques, comme la simple plantation d’hélophytes, l’installation de fascines demande une main-d’œuvre plus importante, notamment pour l’assemblage et l’ancrage, pouvant entraîner des coûts supérieurs, surtout dans le cas de boudins préfabriqués, coûts restants tout de même abordables (Donat, 1995 ; Schiechtl et Stern, 1997).

Limites et conditions de succès

Malgré leurs nombreux avantages, les fascines d’hélophytes présentent certaines limites qu’il convient de prendre en compte. Elles sont peu adaptées aux cours d’eau soumis à des vitesses d’écoulement élevées et où les forces érosives peuvent compromettre leur stabilité. De plus, la hauteur de l’ouvrage limitée, généralement entre 30 et 40 cm, réduit leur possibilité d’utilisation sur des berges à pente prononcée ou sujettes à une forte érosion verticale. L’ensemble de ces contraintes rappellent l’importance d’une évaluation préalable des conditions du site pour garantir la pertinence de cette méthode.

Remarques finales

Encore sous-utilisées, les fascines d’hélophytes possèdent un fort potentiel d’adaptation à des contextes géographiques variés, tels que l’étage subalpin (notamment pour la revégétalisation des plans d’eau et retenues) ou encore les milieux tropicaux, où leur application tend à se développer (figure 3). Répondre à la demande croissante pour ces techniques dans ces environnements nécessite des études approfondies afin d’en optimiser la conception et la résistance. En élargissant leur champ d’application, ces structures pourraient devenir des solutions clés pour la gestion durable des écosystèmes, leur résilience et in fine la prévention des risques via la restauration de l’hydrosystème, tout en s’adaptant aux spécificités locales.

Figure 3. Fascine d’hélophytes sur une retenue d’altitude, (B) Banquette d’hélophytes sur une rivière en Guadeloupe.

___________________________

Photo d’entête : © P.-A. Frossard

Notes

- 1. Union internationale pour la conservation de la nature.

- 2. De préférence en bois pour améliorer l’écoconception, démarche qui vise à délivrer des produits ou des services conçus en intégrant le souci de préserver l’environnement tout au long du cycle de vie.

Références

- Adam, P., Debiais, N., Gerber, F., & Lachat, B. (2008). Le génie végétal. Un manuel technique au service de l’aménagement et de la restauration des milieux aquatiques. La Documentation française Éd. MEDDE.

- Adamson, R. S. (1939). The Classification of Life-Forms of Plants. Botanical Review, 5(10), 546‑561. https://doi.org/10.1007/BF02868932

- Arrigoni, P. V. (1996). A classification of plant growth forms applicable to the Floras and Vegetation types of Italy. Webbia, 50(2), 193‑203. https://doi.org/10.1080/00837792.1996.10670600

- Donat, M. (1995). Bioengineering techniques for streambank restoration. A review of Central European practices (Watershed Restoration Project Report No. 2). Ministry of Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests.

- Eaufrance. (2019). La qualité des rivières. Eaufrance, le service public d’information sur l’eau. https://www.eaufrance.fr/la-qualite-des-rivieres

- Eubanks, C., & Meadows, D. (2002). A Soil Bioengineering Guide for Streambank and Lakeshore Stabilization. U.S. Department of Agriculture Forest Service, Technology and Development Program. https://catalog.hathitrust.org/Record/007423493

- Fernandes, J. P., & Guiomar, N. (2018). Nature-based solutions : The need to increase the knowledge on their potentialities and limits. Land Degradation & Development, 29(6), 1925‑1939. https://doi.org/10.1002/ldr.2935

- Gregory, S. V., Swanson, F. J., McKee, W. A., & Cummins, K. W. (1991). An Ecosystem Perspective of Riparian Zones. BioScience, 41(8), 540‑551. https://doi.org/10.2307/1311607

- Huc, S., Delafoulhouze, M., Terpereau, G., Mulatero, C., & Vahé, L. (2023). Guide d’aide à la définition des étapes de restauration des écosystèmes herbacés avec des végétaux sauvages et locaux. Conservatoire Botanique National Alpin. http://www.cbn-alpin-biblio.fr/GED_CBNA/128698094687/BB_45646.pdf

- Lachat, B. (1994). Guide de protection des berges de cours d’eau en techniques végétales (en collaboration avec P. Adam, P.-A. Frossard, R. Marcaud). Ministère de l’Environnement. https://side.developpement-durable.gouv.fr/ACCIDR/digital-viewer/c-219342

- Naiman, R. J., & Décamps, H. (1997). The Ecology of Interfaces : Riparian Zones. Annual Review of Ecology and Systematics, 28(1), 621‑658. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.28.1.621

- Schiechtl, H. M., & Stern, R. (1997). Water bioengineering techniques for watercourse bank and shoreline protection. Blackwell Science.

- UICN. (2016). Rapport Annuel 2016. Union Internationale pour la Conservation de la Nature. https://portals.iucn.org/library/node/46690

- Wohl, E. (2018). Human Alterations of Rivers. Dans E. Wohl (dir), Sustaining River Ecosystems and Water Resources (pp. 59‑104). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65124-8_3

Résumé

Les fascines d’hélophytes constituent une solution durable de génie végétal pour la stabilisation des berges en milieux aquatiques à faible énergie. Ces structures, composées de boudins en géotextile biodégradable remplis de matériaux granulaires et pré-plantés d’hélophytes, permettent de limiter l’érosion tout en favorisant la biodiversité. Leur mise en place assure une stabilisation immédiate, tandis que le développement racinaire des plantes renforce la cohésion du substrat à long terme. Adaptées aux eaux calmes (lacs, canaux, bras-morts), elles s’intègrent aux approches écologiques et économiques de gestion des berges. Cependant, leur efficacité dépend des conditions hydrodynamiques locales et de la sélection des espèces végétales. Encore sous-exploitées, ces structures méritent une attention accrue pour optimiser leur conception et élargir leur champ d’application.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 4868

Vues: 4868

Téléchargements

PDF: 183

PDF: 183

XML: 27

XML: 27