Comprendre la multifonctionnalité des paysages et des services écosystémiques dans l'Océan Indien - L'étude de cas de La Réunion

Comment concilier développement urbain, préservation de la nature et bien-être des habitants à La Réunion ? Compte tenu de la multifonctionnalité des paysages, une équipe d'experts a cartographié pour la première fois les habitats de l'île et les services écosystémiques qu'ils fournissent. Leur approche participative dans cette région ultrapériphérique française complète l'Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE) et met en évidence la richesse écologique des forêts et des savanes indigènes, mais aussi la fragilité des services écosystémiques fournis dans les zones urbanisées. Il s'agit d'un outil précieux pour orienter l'aménagement du territoire et repenser l'équilibre entre nature et développement.

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la conservation et la restauration de la biodiversité sont au cœur des actions de la Commission européenne (CE). Dans les années 2010, la CE a demandé aux États membres à travers l’objectif 2 de « préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services » et de mettre en œuvre l’action 5 visant à améliorer la connaissance des habitats et de leurs services en les cartographiant, en les évaluant, et en intégrant leurs valeurs économiques (Commission européenne, 2011).

La cartographie et l’évaluation des habitats et de leurs services sont l’objet de nombreuses études en France. Dans le cadre de l’Évaluation française nationale des écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE

Les territoires d’outre-mer français abritent des points chauds de la biodiversité et des services écosystémiques, mais nécessitent encore une évaluation approfondie de leurs habitats et de leurs SE (Sieber et al., 2018 ; Maes et al., 2020 ; Vári et al., 2024). Ces territoires, contrairement à l’Europe continentale, connaissent un retard dans la mise en œuvre des politiques et des réglementations de l’Union européenne (UE), telles que la stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité pour 2020 et 2030.

Ceci s’explique notamment par les spécificités propres aux régions ultrapériphériques, notamment leur caractère insulaire, leur diversité culturelle et biologique. À cela s’ajoutent plusieurs freins structurels : le décalage entre les réglementations locales et les stratégies environnementales françaises qui s’y appliquent (Bettencourt et Imminga-Berend, 2015), une rotation fréquente du personnel technique et gouvernemental liée à la brièveté des mandats politiques, ainsi qu’une faible visibilité des enjeux ultramarins à l’échelle de l’UE, du fait de leur éloignement (Montero-Hidalgo et al., 2021).

Cette étude présente une première initiative visant à évaluer les multiples services écosystémiques apportés par les habitats de La Réunion, un des départements d’outre-mer français (DOM), situé dans l’Océan Indien. Elle répond aux questions suivantes :

- Quelles sont les capacités des habitats de La Réunion à fournir des services écosystémiques ?

- Comment la multifonctionnalité des paysages, peut-elle être visualisée dans les bouquets de services écosystémiques du territoire ?

- Quels sont les avantages d’une approche participative ?

Afin d’obtenir une première vision d’ensemble des services écosystémiques (SE) fournis par les habitats de La Réunion, nous avons eu recours à la méthode de la matrice des capacités. La matrice de capacités se distingue par sa mise en œuvre rapide et son fort ancrage territorial, puisqu’elle repose sur l’implication des parties prenantes locales. Cette approche, largement mobilisée en France (Campagne et al., 2016 ; Campagne et Roche, 2018 ; Roche et Campagne, 2019 ; Campagne et Roche, 2021) ainsi qu’en Guyane française (Sieber et al., 2021), a été adaptée ici aux spécificités régionales de l’île.

Les résultats ont été représentés sous forme de « bouquets » de services, c’est-à-dire des ensembles de SE fournis conjointement par les habitats et essentiels au bien-être humain (Berry et al., 2015). Ces bouquets permettent de mettre en lumière les synergies mais aussi les compromis entre différents SE.

La notion de multifonctionnalité des habitats est ici entendue comme « la capacité des écosystèmes à remplir simultanément plusieurs fonctions susceptibles de générer un ou plusieurs ensembles de SE » (Turkelboom et al., 2016, p.2). L’identification de ces bouquets (Raudsepp-Hearne et al., 2010) a ainsi permis de représenter la multifonctionnalité des paysages de La Réunion.

Ce travail fait partie du projet MOVE-ON

Méthodes

Pour cette évaluation territoriale, l’équipe de La Réunion Développement a élaboré une matrice de services écosystémiques adaptée au contexte régional. Cette méthode est basée sur le travail de Burkhard et al. (2009) qui relie les unités géospatiales (occupation du sol et habitats) aux services écosystémiques (Burkhard et al., 2009 ; Jacobs et al., 2015). La matrice de capacité des SE a été conçue en suivant les étapes méthodologiques décrites par Campagne et Roche (2018) pour sa déclinaison au niveau territorial. Chaque cellule de la matrice est remplie avec un score de 0 (aucun service fourni) à 5 (service fourni à son maximum), reflétant la capacité de l’unité géo-spatiale à générer un service écosystémique donné. La matrice est complétée par les spécialistes et acteurs concernés qui possèdent une connaissance approfondie des habitats de La Réunion, de leur gestion ou de leur utilisation. Ces matrices de capacité facilitent une évaluation globale et efficace de l’ensemble des groupes des services écosystémiques. Les résultats d’une telle évaluation des services écosystémiques réalisés par des experts, peuvent être visualisés sur des cartes, en les combinant avec des données spatiales à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG). Les cartes permettent de définir les points chauds des services écosystémiques et constituent un outil pour la gestion et la conservation des habitats. L’objectif des cartes des services écosystémiques est de servir d’instrument essentiel pour le développement durable, l’urbanisme et la prise de décisions (Maes et al., 2020).

L’occupation des sols a été réalisée à partir de la carte de couverture du sol La Réunion (2017, Pleiades) (Dupuy et Gaetano, 2019 ; Le Mézo et al., 2022), créée par l’unité mixte de recherche Territoires, environnement, télédétection et information spatiale (TETIS) du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et disponible auprès du CIRAD. À partir de cette carte géoréférencée, quinze types d’usage et d’occupation du sol (UOS) ont été définis pour la matrice de capacités : les habitats littoraux (océan, plages et lagunes côtières), les habitats aquatiques (eaux douces et zones humides, rivières) et les habitats forestiers (peuplement arbustif, forêt indigène, forêt mélangée ou plantée, roche et sol nu, savanes). Les habitats marqués par les activités anthropiques englobent les habitats agricoles à caractère forestier (agroforesterie et prairies) et l’agriculture conventionnelle (les cultures herbacées telles que la canne à sucre, les cultures des végétaux et les vergers). Les zones urbaines et leurs habitats sont classés en réseaux routiers et infrastructures, zones industrielles, zones péri-urbaines et zones urbanisées.

Une liste des SE pertinents pour le territoire a été élaborée en s’appuyant sur les connaissances d’experts de différentes institutions du territoire, à partir des listes complètes des deux dernières versions de la classification internationale commune des services écosystémiques (CICES 4.3 et 5.1 – Haines-Young et Potschin-Young, 2018). La liste des SE sélectionnée comprend vingt SE au total – six SE d’approvisionnement (A1 - A6), huit SE de régulation (R1 - R8), et quatre SE culturels (C1 - C4) (tableau 1).

Type de service écosystémique | Groupe | Classe | Définitions |

Service d’approvisionnement | Biomasse | Production végétale alimentaire cultivée | Capacité potentielle de l’habitat à être une source de nourriture pour l’homme, d’origine végétale cultivée |

Production animale alimentaire élevée | Capacité potentielle de l’habitat à être une source de nourriture pour l’homme, d’origine végétale cultivée | ||

Eau douce | Eau douce | Capacité potentielle de l’habitat à fournir des eaux de surface et souterraines (à travers la rétention et le stockage) qui pourraient être utilisées pour la consommation | |

Matériaux | Matériaux et fibres | Capacité potentielle de l’habitat à fournir des fibres et d’autres matériaux cultivés ou sauvages qui ne servent pas à l’alimentation | |

Composées et matériel génétique des êtres vivants | Capacité potentielle de l’habitat à fournir des matériaux et produits utilisés à des buts médicinaux et à être une réserve de ressources génétiques unique que nous utilisons à des buts scientifiques, industriels, agricoles ou agroalimentaires | ||

Biomasse à vocation énergétique | Capacité potentielle de l’habitat à fournir des matériaux naturels cultivés ou sauvages qui servent de source d’énergie | ||

Service de régulation et d’entretien | Maintien des conditions biologiques, physiques et chimiques | Séquestration du carbone | Capacité potentielle de l’habitat à influencer le climat local et régional et à réguler le changement climatique par la séquestration des gaz à effet de serre |

Régulation du climat local | Capacité potentielle de l’habitat à influencer le climat local et régional et à réguler le changement climatique par la séquestration des gaz à effet de serre | ||

Offre d’habitat, de refuge et de nursery | Capacité potentielle de l’habitat à offrir des habitats favorables pour différentes espèces sauvages comme site de nidification, de reproduction ou de refuge | ||

Pollinisation et dispersion des graines | Capacité potentielle de l’habitat à héberger des espèces pollinisatrices ou dispersant les graines | ||

Maintien de la qualité des eaux | Capacité potentielle de l’habitat à maintenir et préserver un bon état chimique des eaux douces et salées par filtration et autoépuration | ||

Risques naturels | Maintien de la qualité du sol et contrôle de l’érosion | Capacité potentielle de l’habitat à maintenir un sol naturellement productif et contribuant à la fertilité du sol et à stabiliser, atténuer les flux de masses, à stocker des sédiments et offrant une couverture végétale limitant l’érosion | |

Médiation des flux – Régulation des risques naturels | Protection contre les tempêtes | Capacité potentielle de l’habitat à protéger et limiter l’impact des tempêtes | |

Régulation des inondations et des crues | Capacité potentielle de l’habitat à maintenir les flux d’eau et à réguler les inondations et les crues | ||

Services culturels | Représentations – Subjectif | Emblème ou symbole | Habitats étant ou comprenant des espèces ayant une position d’emblème ou de symbole de nos jours pour une entité sociale |

Esthétique | Habitats et éléments de l’habitat jugés esthétique, contemplation directe ou indirecte | ||

Héritage (passé et futur) et existence | Habitats et éléments de l’habitat inspirant du plaisir à exister et volonté à les préserver pour nous et les générations futures | ||

Usages – Objectif | Activités récréatives | Interactions physiques avec l’habitat pour le tourisme, l’art et des activités de loisirs comme les sports de pleine nature, la chasse, la pêche de loisir etc. |

Sur la base des types d’usages du sol et de la liste des SE, la matrice de capacité des SE a été élaborée en croisant les vingt SE (axe des abscisses) avec les quinze types des habitats (axe des ordonnées), ce qui a généré un total de trois cents cellules. Pour chaque cellule, les experts ont attribué un score de capacité à fournir un SE, noté de 0 à 5. Ils ont également exprimé un indice de confiance associé par type d’UOS et par SE sur une échelle de 1 (faible confiance) à 3 (forte confiance) (Jacobs et al., 2015).

Deux ateliers participatifs régionaux pour remplir les matrices ont été réalisés à Saint-Denis le 2 et le 7 février 2023 (photo 1). L’Agence régionale, La Réunion Développement, a invité toutes les agences régionales, les chambres consulaires, les collectivités, les services de l’État, les associations et les parties prenantes travaillant sur l’aménagement du territoire, l’environnement, de l’agriculture, de l’eau. L’atelier a débuté par une présentation générale sur le concept des SE et une introduction au projet.

Photo 1. Atelier des matrices de capacités à remplir par les parties prenantes, à Saint-Denis, La Réunion, février 2023.

Au total, trente experts ont rempli les matrices individuellement (tableau 2). Pour éviter toute influence à partir de scores prédéfinis ou de scores provenant de spécialistes, les experts impliqués ont travaillé à partir d’une matrice vide. Cela a permis d’entreprendre une analyse statistique fiable et l’identification de la variabilité des scores en fonction des spécialistes et de leurs profils respectifs (Campagne et Roche, 2018).

Variables | Catégories socio-démographiques | Nombre d’experts | Pourcentage d’experts |

Sexe | Femme | 15 | 50 |

Homme | 15 | 50 | |

Âge | < 30 | 6 | 20 |

30 ≤ 45 | 9 | 30 | |

45-55 | 13 | 43,3 | |

> 55 | 2 | 6,7 | |

Type d’expertise | Décisionnaires | 4 | 14,3 |

Gestionnaires | 8 | 28,6 | |

Experts naturalistes | 3 | 10,7 | |

Secteur économique | 3 | 10,7 | |

Autres experts | 12 | 42,9 | |

Habitats d’expertise | Habitats marins | 4 | 10,3 |

Habitats aquatiques | 6 | 15,4 | |

Habitats agricoles | 9 | 23,1 | |

Habitats forestiers | 6 | 15,4 | |

Habitats urbains | 14 | 35,9 | |

Nombre d’experts | 30 |

Résultats

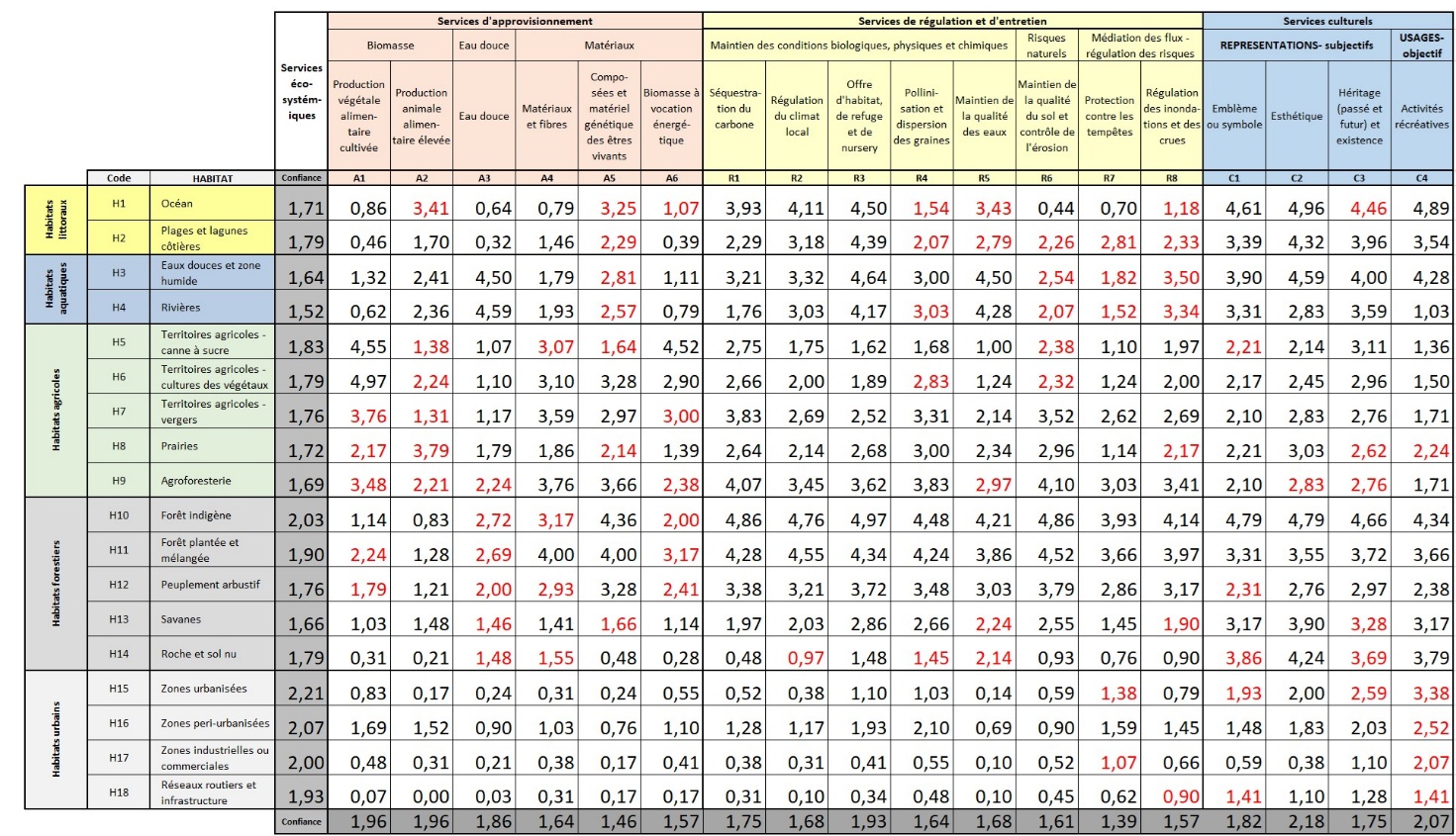

La matrice finale est issue de la moyenne des matrices des 30 experts de La Réunion (tableau 3).

Tableau 3. La moyenne des scores des experts pour la capacité à fournir des services écosystémiques de La Réunion sur une échelle de 0 = n’apporte pas de SE pertinente à 5 = très forte apport en SE et l’indice de confiance de 0 = pas de confiance à 3 = forte confiance (n = 29). Les cellules contenant du texte en rouge indiquent un écart-type >1.

Ce sont les habitats forestiers et les habitats agricoles, dont la canne à sucre, qui génèrent le plus de SE : respectivement 253,1 et 228,6 sur un score total de 741,9. Les habitats agricoles génèrent quatre des neufs scores les plus élevés pour les SE d’approvisionnement, avec un score maximal de 4,97 atteint pour l’habitat « Territoire agricoles – culture des végétaux ». Les forêts indigènes, mélangées et les peuplements arbustifs, proches des habitats naturels, ont trois des quatre scores les plus élevés en ce qui concerne l’ensemble des SE de régulation. L’agroforesterie quant à elle se distingue par sa forte capacité à fournir à la fois des SE d’approvisionnement et des SE de régulation (en troisième place juste après les forêts). Cette capacité de régulation est moindre pour les prairies classées en dixième position. Les habitats aquatiques et les habitats littoraux jouent un rôle important pour fournir des SE de régulation : ils représentent un peu plus d’un quart des 340,3 SE totalisés dans cette catégorie.

Les habitats de La Réunion offrent par ailleurs de fortes à très fortes capacités à fournir des fonctions de refuge et de nurserie. On constate effectivement que la catégorie « Offre d’habitat, de refuge et de nursery » fournit trois des neuf scores les plus élevés dans la catégorie SE de régulation et d’entretien, dont le plus élevé avec l’habitat de type « Forêt indigène ». Toutefois, les forêts se révèlent plus vulnérables (déficits pluviométriques, espèces exotiques envahissantes et feux de forêt), mais en matière de protection contre les inondations et les tempêtes, elles se placent aux rangs 1 et 2 avec des scores de 3,93 et 4,14 pour les forêts indigènes et de 3,66 et 3,97 pour les forêts plantées et mélangées.

Les habitats urbains ont des scores de SE nuls à très faibles. Les zones péri-urbanisées sont les mieux classées pour les SE d’approvisionnement (1,69 pour « Production végétale alimentaire cultivée » et 1,52 pour « Production animales alimentaire élevée ») et pour les SE de régulation et d’entretien (1,93 pour « Offre d’habitat, de refuge et de nursery » et 2,10 pour « Pollinisation et dispersion des graines »).

En ce qui concerne les SE culturels, les zones urbanisées et périurbaines affichent des capacités à fournir des SE faibles à modérés. Ce sont les habitats naturels, en particulier les habitats littoraux, aquatiques et forestiers, qui détiennent les scores plus élevés en termes de services culturels. En revanche, les habitats agricoles ont des scores faibles en tant que valeurs d’emblème ou de symbole ou support d’activités récréatives.

Les indices de confiance exprimés par les experts (cellules grises du tableau 3) les plus élevés concernent les types de services suivants : esthétique du paysage (2,18), activités récréatives (2,07), approvisionnement en denrées alimentaires d’origine végétale et animale (1,96) et offres d’habitat de refuge et de nursery (1,93). Les services suivants affichent les valeurs les plus faibles : protection contre les tempêtes (1,39), composée et matériel génétique des êtres vivants (1,46), biomasse à des fins énergétiques (1,57) et régulation des inondations et des crues (1,57).

En termes d’habitats, les indices de confiance indiquent un haut niveau de fiabilité élevé pour les catégories suivantes : zones urbanisées (2,21), zones péri-urbanisées (2,07) et forêt indigène (2,03). En revanche, des niveaux de confiance plus faibles ont été associés aux habitats aquatiques (1,52 et 1,64 respectivement pour les rivières et les zones humides) et à la savane (1,66).

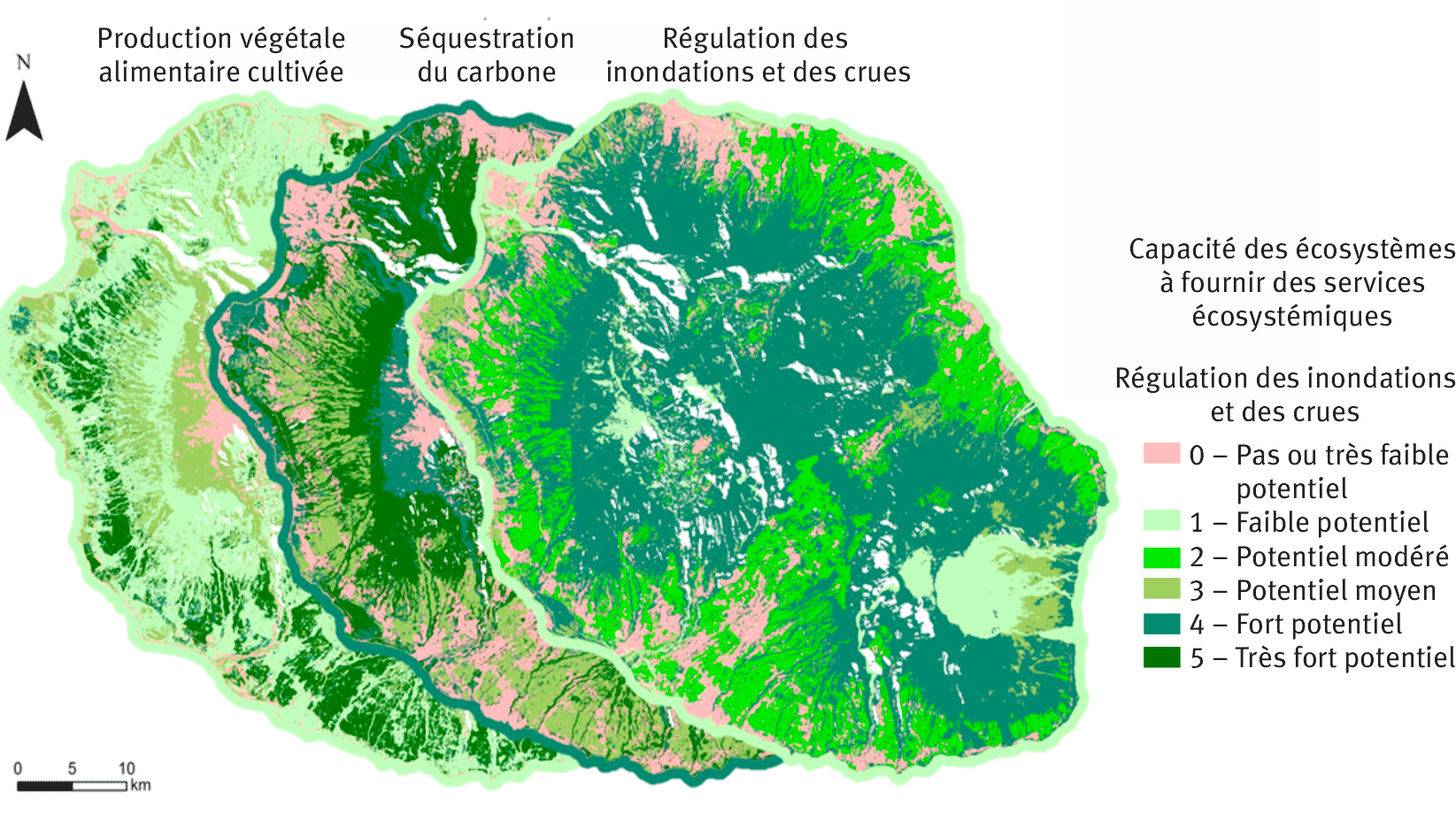

La distribution spatiale des différents SE a été représentée sur le territoire de La Réunion à partir des scores de la matrice finale. Sur les cartes, les fortes capacités d’approvisionnement des forêts au centre de l’île sont visibles, comme le montrent les nuances de vert foncé de la figure 1. Dans l’ensemble, les zones urbaines et péri-urbaines contribuent peu à l’approvisionnement en SE, comme le montrent les couleurs roses des cartes. Une exception est visible pour l’habitat urbain et périurbain, qui contribue à l’approvisionnement de la production végétale alimentaire cultivée.

Figure 1. Cartes de capacités des habitats de La Réunion à fournir des services écosystémiques.

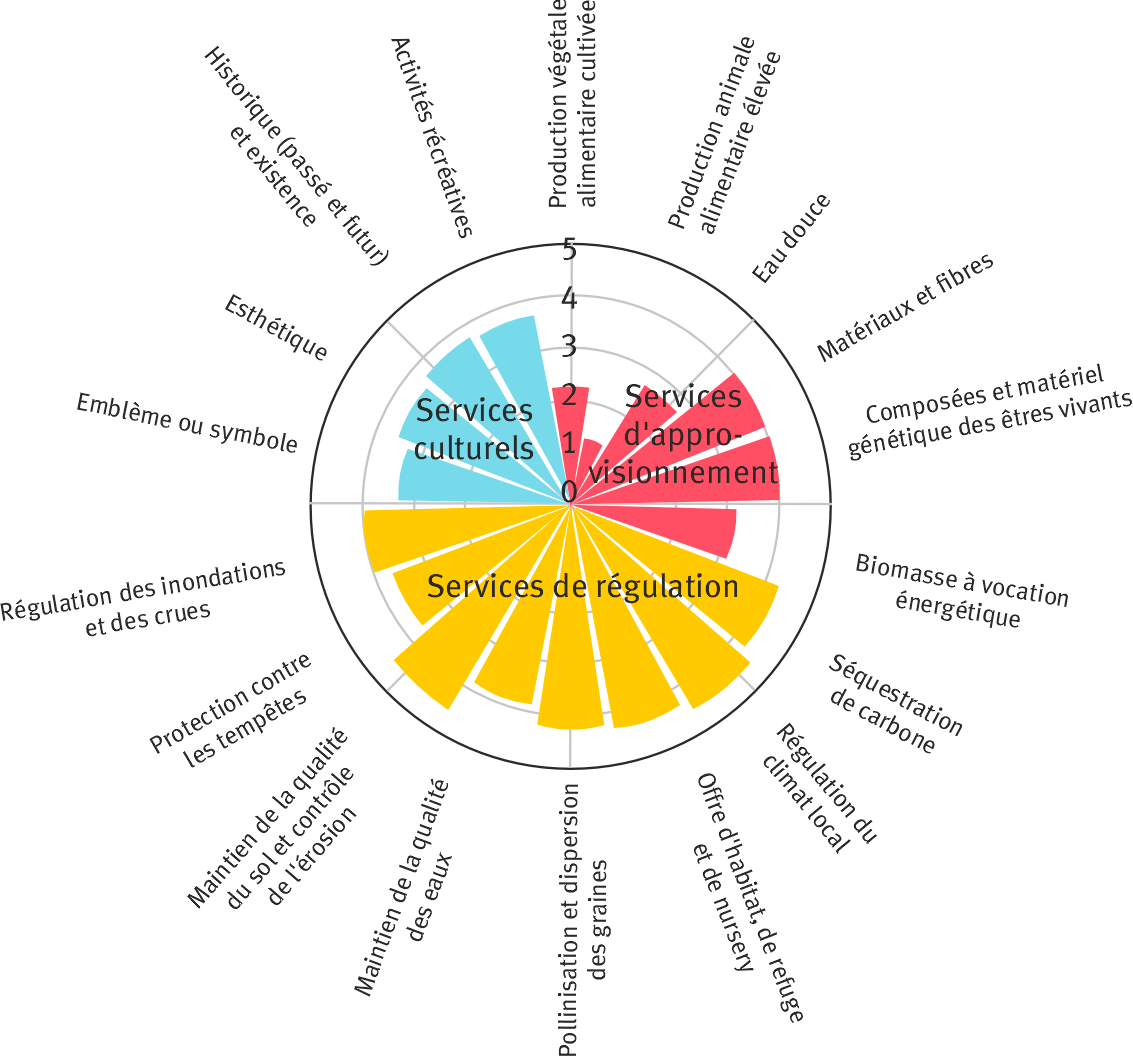

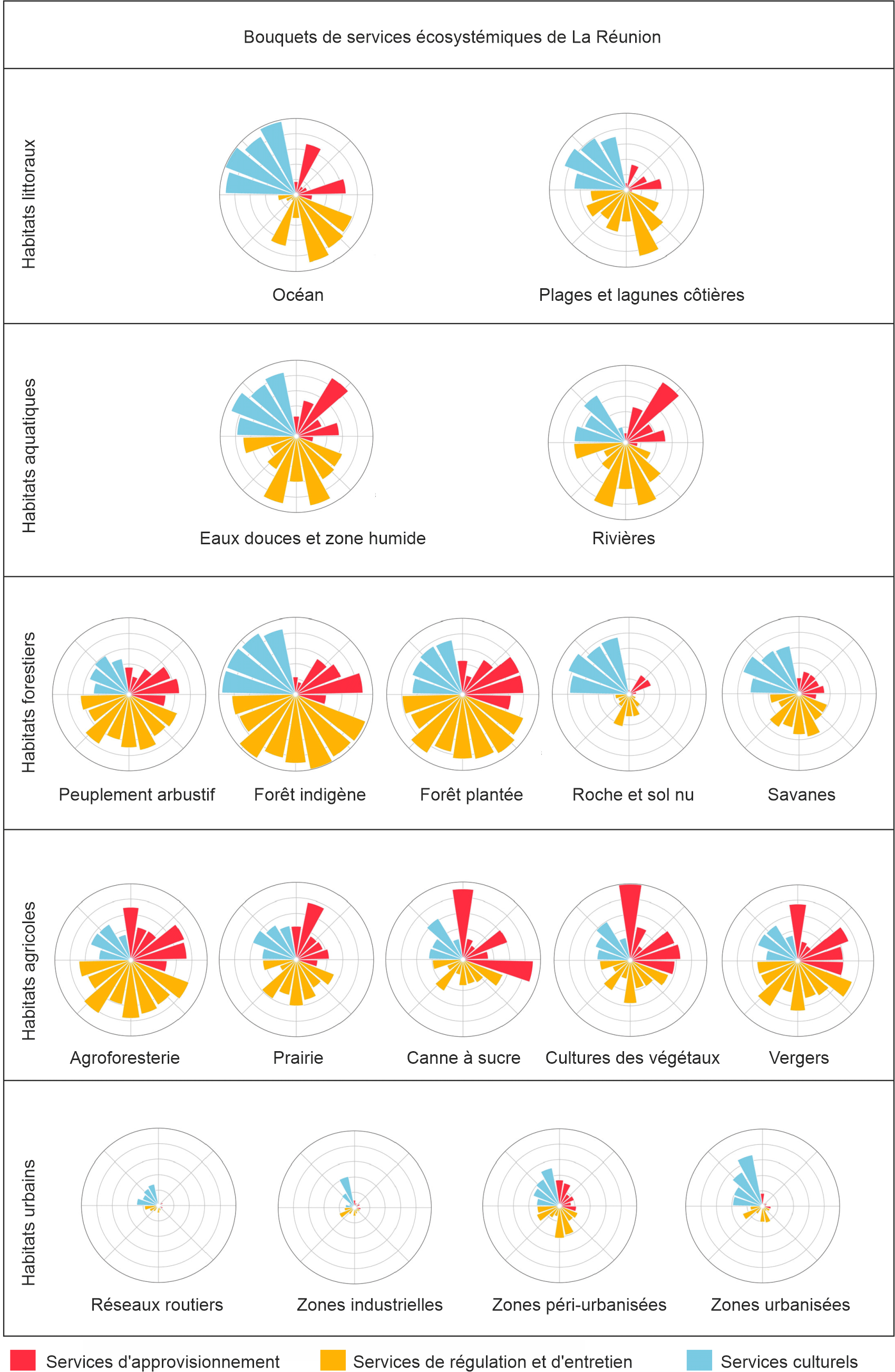

En complément de la matrice des capacités, les bouquets de services permettent d’analyser la diversité et la répartition des SE entre les différents habitats (figures 2 et 3).

Figure 2. Exemple de bouquet des services rendus par les habitats forestiers de type forêt plantée de la Réunion.

Les pétales indiquent la capacité potentielle de fournir les services écosystémiques, sur une échelle de 0 = aucun apport à 5 = très fort apport. Le détail des services écosystémiques est présenté dans la figure 2.

Figure 3. Vue d’ensemble des services écosystémiques apportés par les différents types d’habitats de La Réunion.

Les bouquets de service montrent une différence entre les groupes d’habitats fortement altérés par l’homme et les habitats naturels. Les habitats forestiers de forêt indigène et de forêt plantée présentent une capacité globale forte à très forte pour l’ensemble des services écosystémiques d’approvisionnement, de régulation et culturels.

Les habitats marins et littoraux, aquatiques et forestiers ont une capacité modérée à forte, à fournir des services écosystémiques. Cela apparaît plus clairement dans la figure 3, en comparaison du tableau 2. Ils ont de fortes capacités à fournir des services culturels lié à l’esthétisme ainsi que des activités récréatives. Selon les scores des experts, l’océan et les forêts indigènes ont la plus forte capacité globale à fournir des SE culturels contrairement aux autres habitats avec les scores les plus hauts, de 4,34 à 4,96.

Conclusion

Cette étude représente la première initiative de cartographie des SE de l’île de la Réunion qui allie une visualisation spatiale à travers la cartographie et par la représentation des bouquets de services. Ces deux approches ont permis d’évaluer la capacité d’approvisionnement en SE en fonction de la multifonctionnalité du paysage.

La compréhension des ressources naturelles associées aux services d’approvisionnement, tout en garantissant la préservation des services de régulation et culturels, est essentielle dans un contexte marqué par les effets croissants du changement climatique. Dans le secteur agricole, une telle cartographie pourrait fournir des informations précises sur les services écosystémiques rendus par les différentes cultures et sur les pratiques de gestion, qu’elles soient conventionnelles ou biologiques. De même, dans le domaine de l’écotourisme, la cartographie des SE peut constituer un outil stratégique pour le développement économique (Cybèle et al., 2024). Par ailleurs, l’analyse des SE liés à la biomasse pourrait contribuer aux initiatives de transition écologique, en identifiant les filières prioritaires à valoriser.

Des approfondissements sont possibles, notamment grâce à l’utilisation de cartes d’occupation du sol à plus haute résolution. Dans ce travail, les classes d’habitats ont été simplifiées et réduites à partir des cartes d’utilisation et d’occupation des sols de Joubert et al. (2017) – Pleiades

L’un des principaux atouts de la cartographie participative réside dans l’implication d’un grand nombre de parties prenantes de La Réunion. Elle constitue un outil de sensibilisation pour les institutions réunionnaises, en soulignant les multiples bénéfices procurés par les habitats. Réalisé dans le cadre du projet MOVE-ON, notre travail a contribué à ancrer de manière durable le concept de SE auprès des décideurs, praticiens et chercheurs. Le temps consacré à expliquer et promouvoir le processus MAES a favorisé l’adhésion des parties prenantes, qui ont également exprimé leurs besoins spécifiques en matière de SE dans leurs domaines d’action respectifs.

De futures recherches pourraient approfondir l’analyse de la multifonctionnalité des paysages afin d’éclairer différents schémas, stratégies et plans d’action territoriaux (par exemple : le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, le schéma régional biomasse, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, la stratégie réunionnaise pour la biodiversité, ou encore le plan d’action pour l’agriculture réunionnaise). Une attention particulière pourrait être portée aux différences de SE entre les zones urbaines denses et celles plus dispersées. Ces analyses seraient précieuses pour orienter le développement économique durable de l’île, notamment dans les filières agricoles, énergétiques, touristiques, hydriques et matérielles.

Les résultats de cette étude pourraient être pris en compte dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui promeut la nouvelle économie de La Réunion. Des études complémentaires contribueraient également au suivi de la transition écologique, en mesurant la disponibilité des ressources naturelles et la valeur économique du capital naturel.

Pour le secteur agricole, une analyse fine de la capacité d’approvisionnement en cultures de végétaux et animales, en lien avec les types d’habitats et leurs valeurs économiques, constituerait un outil d’aide à la décision

Enfin, cette recherche met en évidence le rôle stratégique de La Réunion dans la fourniture de services écosystémiques. Elle souligne l’importance d’une planification territoriale équilibrée conciliant préservation des habitats, maintien des équilibres écologiques et développement économique durable.

Remerciements

Nous remercions le projet MOVE-ON de l’Union européenne (Direction générale de l’environnement de la Commission européenne, convention de subvention n° 07.027735/2019/808239/SUB/ENV.D2) pour son financement. Nous tenons également à remercier tous les experts sans lesquels cet atelier et cette évaluation n’auraient pas été possibles..

_________________________________

Photo d’entête : © Damien Carles / Terra

Notes

Références

- Berry, P., Turkelboom, F., Verheyden, W., & Martín-López, B. (2015). Ecosystem services bundles. OpenNESS: Operationalisation of Natural Capital and Ecosystem Services. Ecosystem Services Reference Book.

- Bettencourt, J. D., Imminga-Berend, H. (2015). Overseas Countries and Territories: Environmental Profiles. Final Report. Part 1. EuropeAid/127054/C/SER/multi Request n° 2013/325768.

- Burkhard, B., Kroll, F., Müller, F., & Windhorst, W. (2009). Landscapes’ capacities to provide ecosystem services - A concept for land-cover based assessments. Landscape Online, 15, 1-22. https://doi.org/10.3097/LO.200915

- Burkhard, B., Maes, J., Potschin-Young, M., Santos-Martín, F., Geneletti, D., Stoev, P., Kopperoinen, L., Adamescu, C., Esmail, B. A., Arany, I., Arnell, A., Balzan, M., Barton, D. N., Van Beukering, P., Bicking, S., Borges, P., Borisova, B., Braat, L., Brander, L. M.,. . . Zulian, G. (2018). Mapping and assessing ecosystem services in the EU - Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem, 3. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e29153

- Campagne, C.S., & Roche, P. (2018). May the matrix be with you! Guidelines for the application of expert-based matrix approach for ecosystem services assessment and mapping. One Ecosystem, 3, e24134. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e24134

- Campagne, C.S., & Roche, P. (2021). Guide pour la prise en compte des services écosystémiques dans les évaluations des incidences sur l’environnement. Inrae, DREAL. https://hal.science/hal-04040331/document

- Campagne, C.S., Tschanz, L., & Tatoni, T. (2016). Outil d’évaluation et de concertation sur les services écosystémiques: la matrice des capacités. Sciences Eaux & Territoires, (Articles hors-série 2016), 1-6. https://doi.org/10.14758/SET-REVUE.2016.HS.01

- Commission européenne. (2011). Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Brussels, Belgium, 17 p.

- Crouzat, E., Zawada, M., Grigulis, K., & Lavorel, S. (2019). Design and implementation of a national ecosystem assessment – insights from the French mountain systems’ experience. Ecosystems And People, 15(1), 288‑302. https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1674383

- Cybèle, C., Kato-Huerta, J., Montero-Hidalgo, M., Burkhard, B., Grimoire, R., Sica, F., & Sieber, I. M. (2024). Using co-creation to build knowledge on cultural ecosystem services–A tiered approach for enhanced regional economic development of Réunion Island. Ecosystem Services, 68, 101638. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101638

- Dupuy, S., & Gaetano, R. (2019). Reunion island - 2017, Land cover map (Pleiades).

- Haines-Young, R., & Potschin-Young, M. (2018). Revision of the Common International Classification for Ecosystem Services (CICES V5.1): A Policy Brief. One Ecosystem, 3, e27108. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e27108

- Jacobs, S., Burkhard, B., Van Daele, T., Staes, J., & Schneiders, A. (2015). ‘The Matrix Reloaded’ : A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services. Ecological Modelling, 295, 21‑30. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2014.08.024

- Le Mézo, L., & Dupuy, S., Gaetano, R. (2022). La Réunion - occupation du sol - carte 2021 (Spot6/7) - 1.5m. Unter Mitarbeit von Le Mézo Lionel, Dataverse AIDA und CIRAD.

- Maes, J., Teller, A., Erhard, M., Condé, S., Vallecillo, S., Barredo, J. I., Paracchini, M. L., Abdul Malak, D., Trombetti, M., Vigiak, O., Zulian, G., Addamo, A. M., Grizzetti, B., Somma, F., Hagyo, A., Vogt, P., Polce, C., Jones, A., Marin, A. I.,... Santos-Martín, F., (2020). Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/757183

- Mongruel, R., Kermagoret, C., Carlier, A., Scemama, P., Le Mao, P., Levain, A., Balle-Beganton, J., Vaschalde, D., & Bailly, D. (2019). Milieux marins et littoraux: évaluation des écosystèmes et des services rendus.

- Montero-Hidalgo, M., Santos-Martín, F., Sieber, I. M., Parelho, C., Gil, A., Kato-Huerta, J., Pelembe, T., Palacios, E., & Burkhard, B. (2021). Guidelines for knowledge sharing and integration between the ORs/Octs and the EU. MOVE project, European Commission Directorate General Environment Grant Agreement no. 07.027735/2018/776517/SUB/ENV.D2.

- Prip, C. (2018). The Convention on Biological Diversity as a legal framework for safeguarding ecosystem services. Ecosystem Services, 29, 199‑204. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.015

- Raudsepp-Hearne, C., Peterson, G. D., & Bennett, E. M. (2010). Ecosystem service bundles for analyzing tradeoffs in diverse landscapes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(11), 5242-5247. https://doi.org/10.1073/pnas.0907284107

- Roche, P. K., & Campagne, C.S. (2019). Are expert-based ecosystem services scores related to biophysical quantitative estimates? Ecological Indicators, 106, 105421. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.052

- Sieber, I. M., Borges, P., & Burkhard, B. (2018). Hotspots of biodiversity and ecosystem services: the Outermost Regions and Overseas Countries and Territories of the European Union. One Ecosystem, 3, e24719. https://doi.org/10.3897/oneeco.3.e24719

- Sieber, I. M., Campagne, C. S., Villien, C., & Burkhard, B. (2021). Mapping and assessing ecosystems and their services : a comparative approach to ecosystem service supply in Suriname and French Guiana. Ecosystems And People, 17(1), 148‑164. https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1896580

- Turkelboom, F., Thoonen, M., Jacobs, S., García-Llorente, M., Martín-López, B., & Berry, P. (2016). Ecosystem services trade-offs and synergies. OpenNESS Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428.

- Vári, Á., Adamescu, C. M., Balzan, M., Gocheva, K., Götzl, M., Grunewald, K., Inácio, M., Linder, M., Obiang-Ndong, G., Pereira, P., Santos-Martin, F., Sieber, I., Stępniewska, M., Tanács, E., Termansen, M., Tromeur, E., Vačkářová, D., & Czúcz, B. (2024). National mapping and assessment of ecosystem services projects in Europe – Participants’ experiences, state of the art and lessons learned. Ecosystem Services, 65, 101592. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101592

Résumé

La cartographie et l'évaluation des habitats et de leurs services écosystémiques (SE) sont des procédures standards de la Commission européenne pour ses État membres, dont la France, à travers l’Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE) portée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cependant, de nombreux territoires d'Outre-mer français ne font pas l’objet d’une évaluation des écosystèmes, communément appelé habitats, afin de comprendre la multifonctionnalité des paysages et appuyer une planification optimale de l’occupation du sol. Nous présentons une première étude pour relier les habitats représentatifs du paysage de La Réunion aux SE qu'elles fournissent. En utilisant l’approche des matrices de capacités, une trentaine d’experts ont participé à un atelier à Saint-Denis en 2023 pour définir la capacité des habitats à pourvoir des SE. Les cartes produites illustrent la répartition spatiale de la capacité des SE ainsi que des tendances à l’échelle du paysage. Les résultats sous la forme de bouquets de SE révèlent que les habitats naturels de La Réunion, tels que les forêts indigènes, les forêts plantées et la savane, présentent de fortes capacités d'approvisionnement en SE, contrairement aux zones urbaines, péri-urbaines et industrielles. Une planification équilibrée est nécessaire pour sauvegarder la valeur des SE tout en permettant l'expansion urbaine et le développement économique durable de La Réunion. Cette démarche participative de cartographie des habitats basée sur la contribution des parties prenantes a renforcé leur sensibilisation et leurs compétences. Ce travail collaboratif a également permis d'ancrer le concept d'écosystème et de services écosystémiques dans les réflexions territoriales à l’échelle régionale.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 2349

Vues: 2349

Téléchargements

PDF: 39

PDF: 39

XML: 14

XML: 14