L’utilisation des systèmes d'information géographique pour l’analyse spatiale des infrastructures hydrauliques dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda au Nord de Libreville (Gabon)

Largement présente et perçue comme étant de bonne qualité, l’eau souterraine est un moyen intrinsèque pour amortir les déficits et les carences en eau courante dans plusieurs arrondissements de la capitale gabonaise. Cette étude, menée dans le premier arrondissement d’Akanda, analyse la contribution des puits et forages – publics et privés – à l’approvisionnement des ménages en eau potable. Fondée sur une analyse cartographique sous QGIS, elle révèle une répartition inégale des puits et forages et souligne l’importance des systèmes d’information géographique pour une gestion durable des ressources hydrauliques.

Introduction

L’eau est une substance indispensable à tous les êtres vivants : hommes, animaux et plantes. Elle est également nécessaire à toutes les activités développées par l’homme (BRGM, 2024)

Approche méthodologique

Situation géographique du premier arrondissement d’Akanda

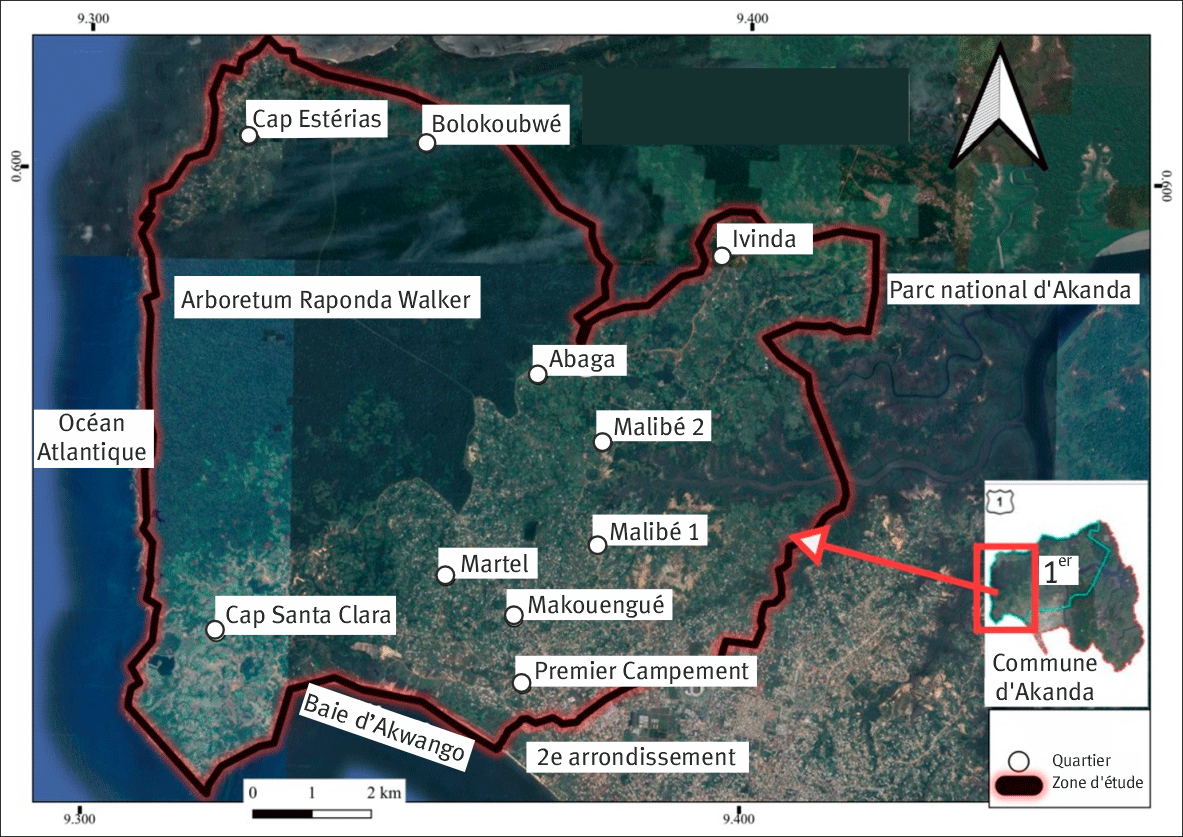

Situé au nord-ouest, le premier arrondissement de la commune d'Akanda couvre une superficie totale est de 23 800 ha, dont 70,35 % consacrés aux aires protégées (Arboretum Raponda Walker et Parc national Akanda). Cet arrondissement compte environ 4 407 habitants, soit 13 % de la population totale d’Akanda, estimée à 34 548 habitants d’après le dernier recensement de la Direction générale de la statistique (DGS, 2015). Il présente une topographie relativement plane, ou légèrement ondulée, drainée par plusieurs rivières. L’arrondissement fait partie des plaines sédimentaires du Bassin côtier gabonais comme l’ensemble de l’agglomération de Libreville. Le sous-sol est essentiellement constitué des dépôts sablo-argileux à argilo-sableux. Les sols sont ferralitiques, fortement désaturés et appauvris, profonds, très peu structurés, dominés par les sables fins, de Libreville au Cap Estérias (Makita-Ikouaya et Mombo, 2007). L'occupation du sol est marquée à la fois par une forêt primaire détériorée en raison des activités humaines, et par une forêt secondaire homogène. Les précipitations sont abondantes et avoisinent les 4 000 mm/an (Maloba Makanga, 2023). Le premier arrondissement a connu une urbanisation accélérée et incontrôlée au cours des dernières décennies. Pour ceux qui cherchent un terrain constructible, les zones du premier campement, de Malibé 1 et 2 et du Cap Estérias (figure 1) sont des endroits très prisés, en raison de la crise du logement et de la saturation de l'espace à Libreville. La zone est soumise aux influences de la capitale Libreville par la route principale qui relie l'aéroport de Libreville au Cap Estérias avec pour conséquence majeure l’étalement spatial. Cependant, ladite urbanisation ne supprime pas l’espace rural et le mode de vie présent sur place, antérieurement à son arrivée (Rogombe, 2023). Compte tenu du fait que le secteur du Parc national d’Akanda ne présente pas d’occupation résidentielle, l’étude s’est focalisée exclusivement sur la partie urbanisée du territoire (figure 1). Celle-ci est délimitée à l’est et au nord-est par le Parc national d’Akanda, au nord, à l’ouest et au sud-ouest par la rive droite de l’estuaire du fleuve Komo, et au sud-est par le deuxième arrondissement.

Source : © Google Earth – Réalisé par Jean-Justin Gadin Bakoko Djani – 2024.

Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude.

Matériels et Méthode

Matériels

L'étude s'appuie principalement sur le logiciel d'analyse SIG QGIS 3.28.13, qui a permis le traitement des données issues de diverses sources ainsi que l'analyse des résultats obtenus. L'application Locus Map, dotée d’une fonction Global Positioning System (GPS), a facilité l’intégration de fonds de cartes hors ligne et la collecte de données géolocalisées relatives aux limites des différents secteurs urbains. Par ailleurs, la boîte à outils gratuite Kobotoolbox a été utilisée pour générer la fiche de terrain, tandis que l’application KoboCollect a servi à son édition sur le terrain ainsi qu'à la collecte des coordonnées géographiques des infrastructures hydrauliques en vue de leur spatialisation.

Enquête

Une session de terrain a été effectuée pour recenser les ouvrages hydrauliques. L’inventaire s’est fait en se basant sur le choix de deux contextes : l’approvisionnement par les puits et forages personnels et l’approvisionnement par les forages publics. La zone d’étude a été subdivisée en six secteurs urbains pour faciliter, dans un premier temps, la quantification et l’évaluation de la répartition spatiale des infrastructures hydrauliques, et éviter, dans un second temps, l’oubli d’une zone ou le double recensement d’un ouvrage hydraulique.

Méthode de traitement des données

Ces données ont fait l'objet de traitements cartographiques variés. Après avoir extrait la zone d'étude, les coordonnées géographiques des différentes infrastructures sont projetées. Le logiciel QGIS 3.28.13 est utilisé pour effectuer ce traitement. Leur répartition est évaluée en fonction des secteurs urbains. Pour mesurer la distribution spatiale et délimiter la zone de desserte des points d'eau, on a utilisé des zones tampons (buffers). Cette méthode permet de repérer la densité de couverture des équipements hydrauliques et l'accessibilité physique des secteurs urbains de notre zone d’étude. La méthode du buffer ou de la zone tampon consiste à établir une zone d'extension dans le cadre des dimensions définies par l'opérateur autour d'un point, d'une ligne ou d'un polygone (Hounguevou et al., 2014). La zone tampon met en évidence les liens de proximité entre chaque infrastructure et son environnement immédiat. Néanmoins, la difficulté de cette technique réside dans la détermination de la taille du rayon autour de chaque infrastructure hydraulique. Ainsi, pour définir une distance pertinente de manière précise, pour cette étude, on s’est appuyé sur les résultats de l’étude de la Direction générale de la statistique (DGS, 2018) qui affirment qu’au Gabon, la quasi-totalité des ménages (97,3 %) ont un accès à l’eau à boire à moins d’un kilomètre de leur logement principal. Une analyse complémentaire de proximité est effectuée pour évaluer la zone de desserte de chaque type d'ouvrage hydraulique, ce qui a permis de créer une zone tampon de cinq cents mètres autour de ces infrastructures. Par la suite, l'intersection de ces buffers a permis d'identifier les zones de forte concentration de ses ouvrages. Toutefois, cette analyse fait l’objet d’une étude plus large dans notre thèse en cours.

Résultats

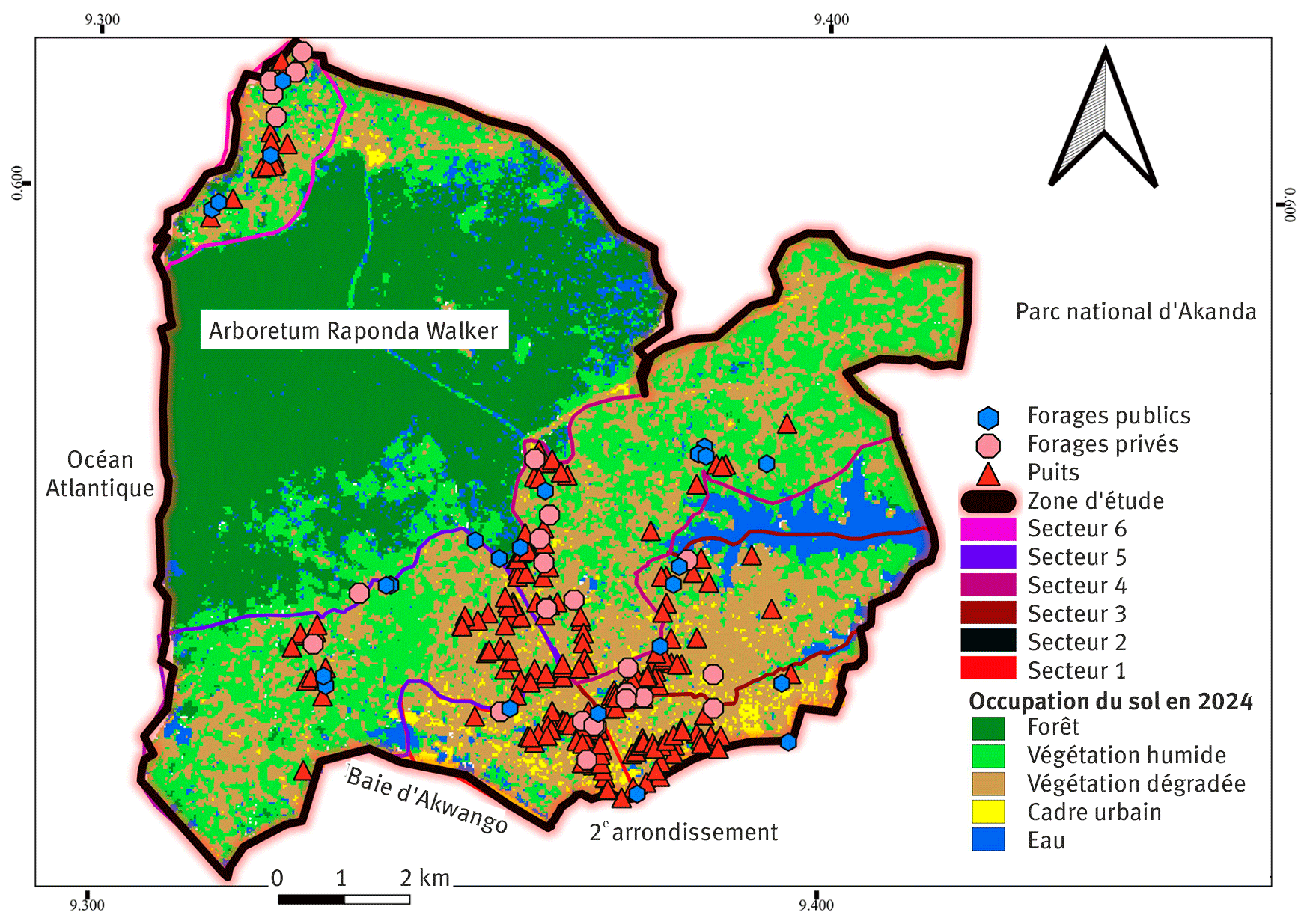

Les différents résultats issus du traitement des données et d’analyses spatiales ont été présentés exclusivement sous forme cartographique. Ces résultats ont permis de donner une idée sur les ouvrages hydrauliques. Par les travaux de terrain, nous avons pu inventorier 264 ouvrages hydrauliques. Trois principaux types d’ouvrages sont présents dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda : les forages publics, les forages privés et les puits (figure 2).

Source : ©USGS / Terrain 2024. Réalisé par Jean-Justin Gadin Bakoko Djani – 2024.

Fgure 2. Répartition des infrastructures hydrauliques dans la zone d’étude et relation avec le cadre urbain.

Il ressort, de l’observation de la figure 2, une concentration des infrastructures au centre, au sud, au nord et à l’est, tandis que la zone littorale située à l’ouest en est presque dépourvue. Cette distribution est directement influencée par la dynamique d’urbanisation qui pousse les implantations humaines vers le nord (Cap Estérias) et jusque dans les aires protégées. Ainsi, la localisation des infrastructures hydrauliques suit les tendances de l’urbanisation, avec une forte densité dans les zones en expansion. Les puits sont les infrastructures les plus répandues (212 recensés), en raison de leur facilité de construction et de leur coût relativement faible par rapport aux forages. Ils permettent un accès rapide à l’eau souterraine lorsque la nappe est peu profonde et sont souvent réalisés de manière informelle, sans nécessiter une planification stricte. En revanche, les forages qu’ils soient publics (26) ou privés (26), nécessitent un investissement technique et financier plus conséquent. Ils permettent d’exploiter des ressources en eau à des profondeurs plus importantes, garantissant ainsi une meilleure qualité et une pérennité de l’approvisionnement en eau.

La répartition des infrastructures hydrauliques reflète la densité de l’espace bâti. Les puits, par leur nature spontanée, sont répartis de manière homogène et désorganisée dans l’ensemble des secteurs urbains. En revanche, les forages publics sont aménagés selon une planification rigoureuse et leur nombre augmente proportionnellement à la taille des secteurs. Cette organisation permet de garantir un accès à l’eau aux populations urbaines denses en l’absence du réseau de distribution d’eau potable local. Les forages privés, quant à eux, se localisent dans certains secteurs spécifiques, notamment dans les secteurs 1, 3, 4 et 6, où la demande en eau privée est considérable. Ces infrastructures sont faiblement représentées dans les secteurs 2 et 3, ce qui qui traduit une implantation sélective liée aux capacités financières des habitants et aux besoins en autonomie hydrique.

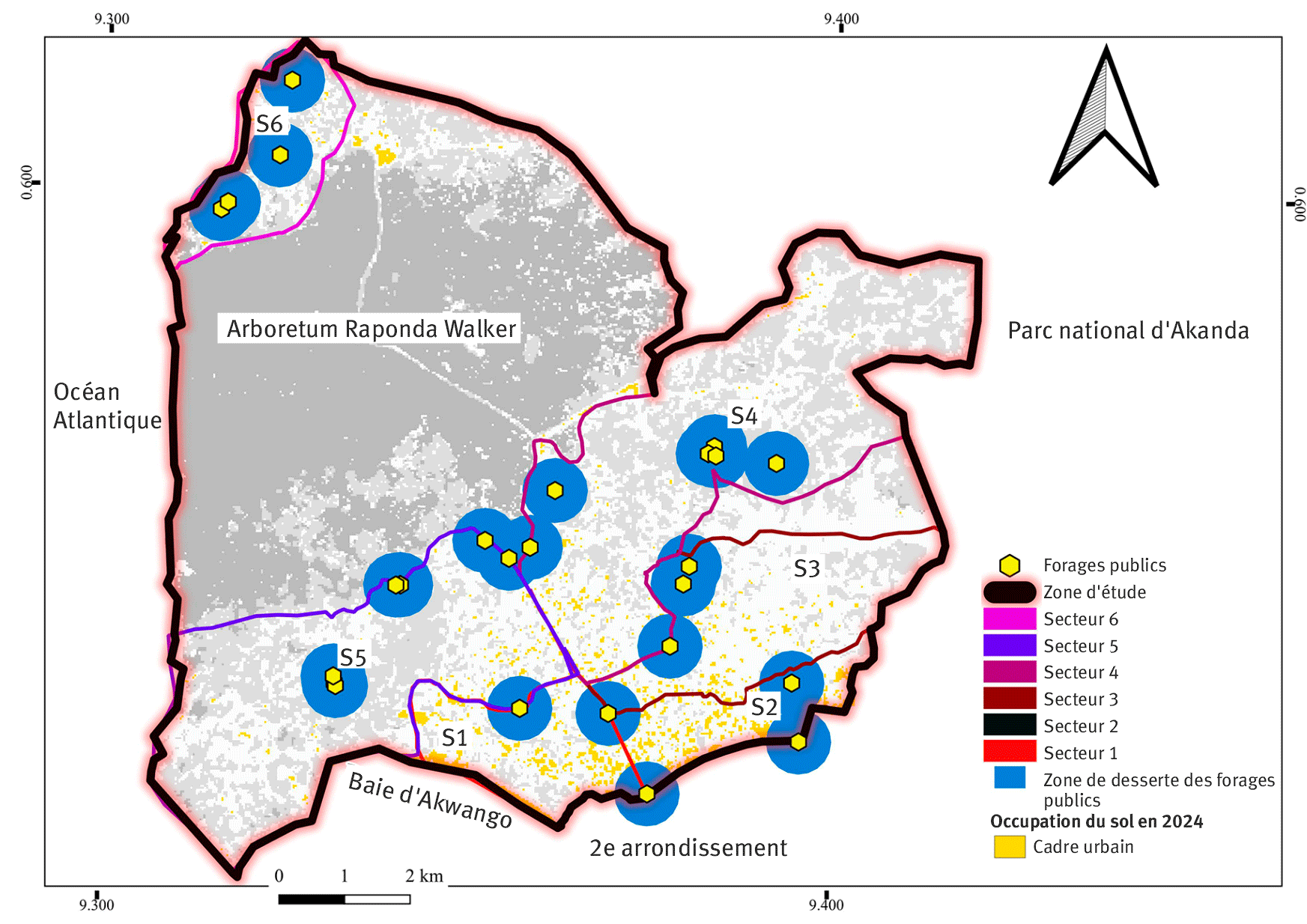

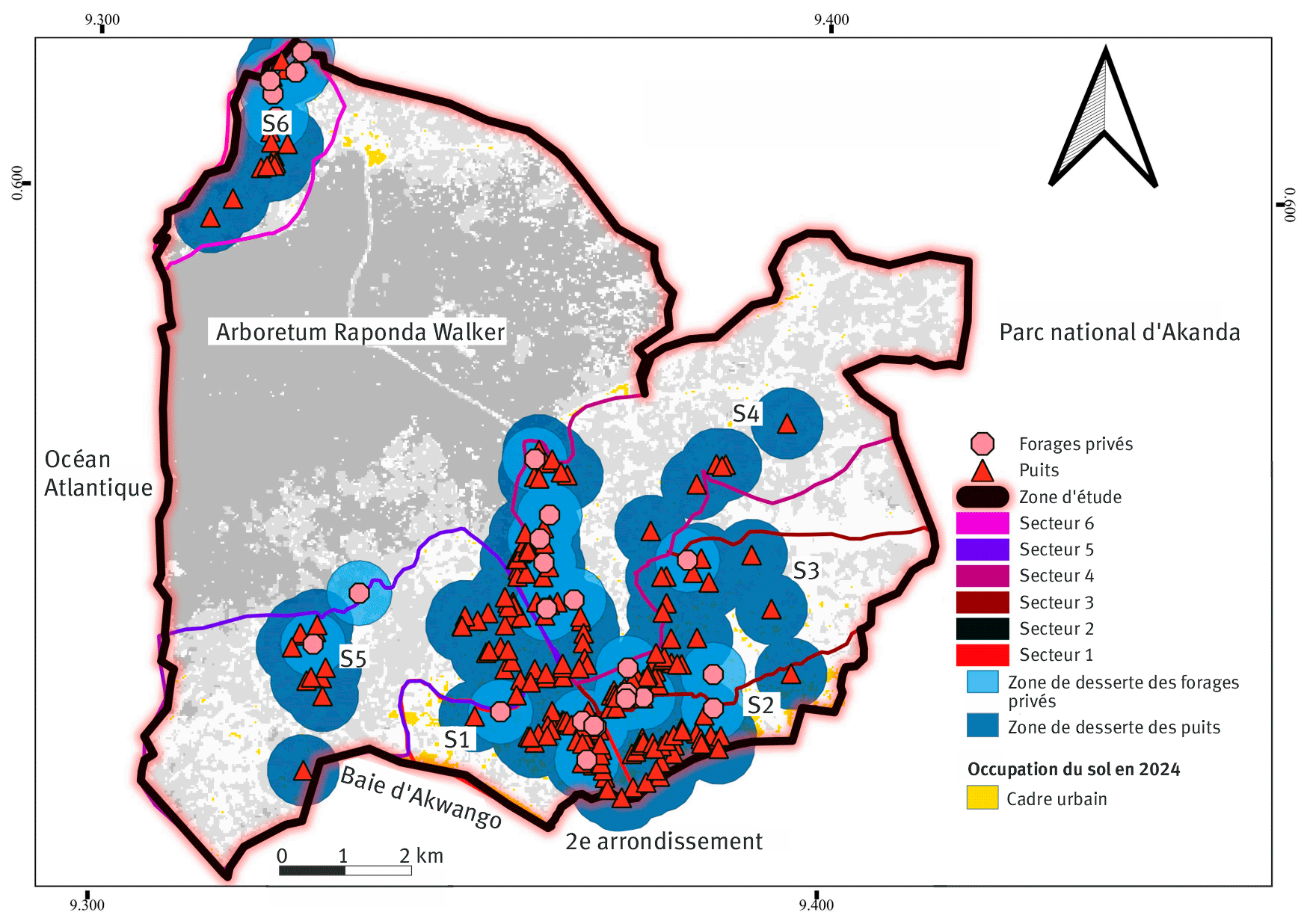

Enfin, la densité humaine et l’étendue des secteurs 4, 5 et 6 justifient une plus grande concentration des forages publics par rapport aux secteurs 1, 2 et 3. Cette disparité s’explique également par la position géographique des secteurs : ceux proches des aires protégées voient une expansion contrôlée, tandis que ceux en connexion avec des zones fortement urbanisées, comme le deuxième arrondissement, subissent une pression démographique qui favorise l’installation de plusieurs infrastructures hydrauliques dans ces zones. Ainsi, la dynamique de l’espace bâti influence directement le déploiement des infrastructures hydrauliques et leur mode de gestion. Chaque infrastructure est conçue pour desservir une zone spécifique tout en maintenant une capacité d’accueil adaptée afin d’assurer sa pérennité. L’utilisation des buffers et les analyses de proximité ont permis d’identifier les zones de forte concentration, comme le montrent les figures 3 et 4.

Source : ©USGS / Terrain 2024. Réalisé par Jean Justin Gadin Bakoko Djani – 2024.

Figure 3. Zone de desserte des forages publics.

Source : © USGS – Réalisé par Jean Justin Gadin Bakoko Djani – 2024.

Figure 4. Zone de desserte des forages privés et des puits.

L'analyse de la figure 3 révèle que les forages publics ne bénéficient pas équitablement à toutes les populations des différents secteurs, à l’exception du secteur 6. Certaines zones sont mieux desservies que d’autres, ce qui implique que les habitants situés à plus de cinq cents mètres d’un forage public doivent parcourir une certaine distance pour s’approvisionner en eau. Une étude similaire a été réalisée pour les puits et les forages privés (figure 4).

L'analyse de cette figure révèle une distribution spatiale marquée, avec une concentration plus ou moins identique dans l’ensemble des secteurs. Cette forte diffusion indique une implantation stratégique de ces infrastructures en fonction des besoins des populations et de la densité du bâti. Les populations parcourent de faibles distances pour s’approvisionner en eau. Les secteurs les plus couverts par les deux infrastructures hydrauliques dans un rayon de cinq cents mètres sont les secteurs 1, 3, 4 et 6.

Discussion

Cette analyse a permis d’obtenir des résultats qui enrichissent les connaissances sur l’accès à l’eau potable dans les zones périphériques de Libreville. Elle met en lumière les dynamiques liées à cet enjeu. Malgré les efforts des autorités à différents niveaux pour répondre aux besoins des populations, l’accès à l’eau potable via les infrastructures publiques reste insuffisant dans cet arrondissement. L’approvisionnement en eau constitue une préoccupation majeure pour les habitants des zones urbaines et périurbaines de Libreville et ses environs, comme l’ont souligné plusieurs auteurs (Bignoumba, 2007 ; Makita-Ikouaya et Mombo, 2007 ; Moundounga, 2021).

Face à ce déficit, tant les autorités que les populations mettent en place divers projets visant à améliorer l’approvisionnement en eau, notamment par l’implantation d’infrastructures hydrauliques. Les résultats de cette étude révèlent que les principaux ouvrages hydrauliques utilisés dans l’arrondissement sont les puits (212), les forages publics (26) et les forages privés (26). Cependant, leur répartition spatiale est inégale. Si certaines infrastructures publiques semblent avoir été implantées en fonction de la densité de population, on observe par contre des diffusions plus compactes de plusieurs ouvrages individuels sur de faibles distances dans l’ensemble des secteurs urbains. Cette situation s’explique en partie par le manque d’une politique de gestion et d’entretien des infrastructures publiques, mais aussi par la pénurie d’eau qui pousse certains habitants à exploiter individuellement des sources naturelles, notamment les eaux souterraines comme c’est le cas dans les quartiers Malibé 1 et 2.

Cette distribution inégale des infrastructures hydrauliques a également été observée dans d’autres études menées en Haïti et au Bénin (Boko et al., 2021 ; Emmanuel et Lindskog, 2000 ; Hounguevou et al., 2014). Bien que ces modes d’approvisionnement en eau puissent sembler adaptés aux réalités locales, leur efficacité interroge, en particulier concernant le rôle du puits comme solution privilégiée. Toutefois, ces dispositifs ne constituent pas une réponse durable à long terme, d’autant plus que cette zone, en pleine expansion démographique (Bignoumba, 2024 ; Milla et al., 2022 ; Nguema, 2005 ; Okanga Guay, 2013 ; Rogombe, 2023), sera confrontée à des défis croissants liés aux changements climatiques en raison de sa situation géographique. Le premier arrondissement d'Akanda, comme tous les endroits côtiers, devra faire face à la menace directe de la montée du niveau d’eau de la mer et des ondes de tempête.

Le SIG joue un rôle essentiel dans ce type d’étude. La création d’une base de données permet aux autorités, à différents niveaux, de mieux appréhender la répartition des infrastructures hydrauliques et de prendre des décisions adaptées pour améliorer l’accès à l’eau potable des populations. Cette analyse rejoint celle de Boko et al. (2021) et Hounguevou et al. (2014), qui ont utilisé le SIG pour étudier les infrastructures hydrauliques et l’accès à l’eau potable dans les communes de Kétou et Zé au Bénin. Selon ces auteurs, le SIG constitue un outil précieux pour établir un état des lieux précis de la répartition des infrastructures hydrauliques et d’évaluer l’accessibilité à chaque infrastructure dans la zone d’étude.

Conclusion

L’accès à l’eau potable constitue un enjeu majeur dans la lutte contre la pauvreté et un objectif clé du développement durable (ODD n° 6) à atteindre d’ici 2030. Dans ce contexte, les systèmes d’information géographique (SIG) apparaissent comme un outil pertinent pour appuyer les politiques visant à améliorer l’accès des populations aux infrastructures hydrauliques. Cette étude s’appuie sur une approche intégrant la gestion des données spatialisées afin d’évaluer la distribution et l’accessibilité des infrastructures d’eau potable. Les SIG ont permis, dans un premier temps, de montrer la répartition spatiale des ouvrages existants dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda, et ensuite, d’analyser l’accessibilité des infrastructures hydrauliques en fonction de la dynamique de l’espace bâti dans les secteurs urbains. Les résultats obtenus confirment l’intérêt des SIG pour la gestion des infrastructures hydrauliques. Ces données seront complétées, dans le cadre d’études ultérieures, par une analyse géographique des lieux d’emplacement de ces ouvrages, ainsi que par une analyse des accessibilités à l’eau souterraine et des usages de cette dernière par les ménages.

__________________________________________

Photo d’entête : © Inspirational Living (Adobe Stock)

Notes

- 1. Service géologique national, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est l’établissement public français expert du sol et du sous-sol.

Références

- Bignoumba, G. S. (2007). L’approvisionnement en eau à Libreville et Dakar. Villes En Parallèle, 40(1), 180‑195. https://doi.org/10.3406/vilpa.2007.1442

- Bignoumba, G. S. (2024). Ambitions et désillusions d’un modèle de gestion d’une ville côtière : Cas de la commune d’Akanda (Gabon). Cahiers Nantais, 2022. https://cahiers-nantais.fr/index.php?id=1721

- Boko, G., Manou, B. E., Wertz, I., Drubbel, M. V., & Kelome, N. A. (2021). Contribution des Systèmes d’Information Géographique (SIG) à l’analyse de l’approvisionnement en Eau Potable dans la Commune de Kétou au Sud du Bénin. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 15(1), 338‑353. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v15i1.29

- BRGM. (2024). Les usages de l’eau. SIGES Seine-Normandie. Bureau de recherches géologiques et minières. https://sigessn.brgm.fr/spip.php?article171

- DGS. (2015). Résultats globaux du Recensement général de la population et des logements de 2013 du Gabon (RGPL2013). Direction générale de la statistique. https://instatgabon.org/fr/recensement-general-de-la-population-et-des-logements/rgpl-2013

- DGS. (2018). Analyse des conditions de vie des ménages au Gabon en 2017. Rapport de synthèse. Direction générale de la statistique. https://instatgabon.org/uploads/folder_1/02%20-%20RAPPORT_DE__SYNTHESE.pdf

- Diabagate, A., Konan, G. H., et Koffi, A. (2016). Stratégies d’approvisionnement en eau potable dans l’agglomération d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Drinking water supply strategies in Abidjan agglomération (Ivory Coast). Geo-Eco-Trop, 40(4), 345‑360. https://geoecotrop.be/uploads/publications/pub_404_08.pdf

- Emmanuel, E., & Lindskog, P. (2000). Regards sur la situation des ressources en eau de la république d’Haïti. Note d'information. https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/REGARDS-SUR-LA-SITUATION-DES-RESSOURCES-EN-EAU-DE-LA-REPPUBLIQUE-DHAITI

- Hounguevou, S. C., Bernadin, T. C. A., Momodou, S., & Bertrand, A. F. (2014). Approche SIG pour une analyse spatiale des infrastructures hydrauliques dans la commune de Zè, Bénin. Journal of Applied Biosciences, 73, 5949-5958. https://www.m.elewa.org/JABS/2014/73/7.pdf

- Makita-Ikouaya, E., & Mombo, J. (2007). Risques sanitaires liés à la consommation des eaux dans la zone périurbaine Nord de Libreville (Gabon). Revue gabonaise de géographie, 2, 19‑35.

- Maloba Makanga, J. D. (2023). Climat et production d’eau et d’énergie au Gabon. Generis Publishing.

- Milla, D. E., Demaze, M. T., & Mba, J.-C. N. (2022). Quarries Exploitation And Spatial Dynamics : Case Of Akanda In The North Of Libreville (GABON). Bulletin de la Société Géographique de Liège, 63‑77. https://doi.org/10.25518/0770-7576.6797

- Moundounga, G. O. B. (2021). Mobilité et accès à l’eau potable dans les quartiers périphériques de Libreville (Gabon) : de la défaillance du réseau d’adduction d’eau à l’importance des transports ?

- Nguema, R. M. (2005). Développement de la ville, découpage et appropriation des territoires urbains au Gabon : Le cas de Libreville. BELGEO, 4, 481‑498.. https://doi.org/10.4000/belgeo.12167

- Okanga Guay, M. (2013). Cartographie de l’extension urbaine et de la pression sur l’environnement : Le cas de la périphérie nord de Libreville, Gabon. Revue gabonaise de géographie, 5, 5-23.

- Rogombe, L. G. (2023). La commune d’Akanda (Gabon) : Entre le rural et l’urbain. Collection Pluraxes/Monde. EFUA Éditions https://edition-efua.acaref.net/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/Laetitia-Guylia-ROGOMBE.pdf

- Zoungrana, T. D. (2021). Les déterminants du choix d’approvisionnement en eau potable des ménages ruraux de la commune de Koudougou au Burkina Faso. Économie rurale, 377, 65-81. https://doi.org/10.4000/economierurale.9135

Résumé

Cet article examine la question de l'approvisionnement en eau des ménages provenant des eaux souterraines dans le 1er arrondissement d'Akanda (Gabon). L'objectif visé est d’inventorier et d'analyser la répartition spatiale des infrastructures hydrauliques en effectuant une typologie et une évaluation à l'aide de la cartographie thématique. La méthode employée repose exclusivement sur l'utilisation des données attributaires et spatiales, en utilisant le logiciel QGIS 3.28.13. Des zones tampons (buffer) ont été mises en place pour observer la répartition spatiale et visualiser la couverture spatiale des points d'eau. Elles sont une technique qui permet d’identifier les zones sous-équipées, ce qui a un impact positif sur l'accessibilité physique. Les résultats obtenus mettent en évidence que les équipements hydrauliques sont répartis de manière inégale dans le 1er arrondissement d'Akanda suivant la tendance de l’urbanisation rapide à laquelle il fait face. La partie Ouest est la moins desservie en ouvrages hydrauliques de la commune. Ces résultats mettent en évidence l'importance de la cartographie et en particulier du SIG dans la planification territoriale, le suivi et la gestion efficaces et durables des infrastructures hydrauliques. L'utilisation de cet outil peut contribuer à diminuer les difficultés d'approvisionnement en eau et renforcer l’aide à la décision pour la gestion des infrastructures hydrauliques dans le premier arrondissement d’Akanda.

Pas de document complémentaire pour cet article

Statistiques de l'article

Vues: 1195

Vues: 1195

Téléchargements

PDF: 43

PDF: 43

XML: 16

XML: 16